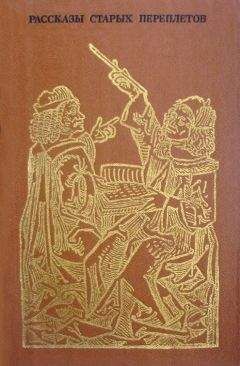

Роман Белоусов - Рассказы старых переплетов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рассказы старых переплетов"

Описание и краткое содержание "Рассказы старых переплетов" читать бесплатно онлайн.

Литературные загадки, мистификации… Автор приглашает читателей стать участниками увлекательного поиска, подчас напоминающего детективное расследование.

Художественные очерки построены по принципу решения загадки, насыщены информацией.

Об этой книге писали и Добровский, и Копитар. Поэтому исключено, что Ганка никогда ничего не слышал о „Разговоре“ Качича. Восторженный любитель славянских литератур должен был знать книгу Качича уже по пражским библиотекам. Если же Ганка никогда не упоминал о Качиче, то делал это, по-видимому, из серьезных соображений… Большинство эпических стихотворений КЗР сложено таким образом, что не может быть сомнения в их зависимости от „Разговора“ Качича. Уже давно было неопровержимо доказано, что Ганка складывал свои собственные стихотворения путем монтажа, т. е. новое стихотворное целое собирал из элементов чешских, русских и южнославянских. Если мы исследуем отдельные стихотворения КЗР и проведем их „демонтаж“, то отчетливо увидим, что именно и откуда в них проникло, в том числе что из южнославянских источников…

Непосредственную связь с южнославянским эпосом нетрудно усмотреть в большинстве эпических стихотворений КЗР. Ганка списывал из „Разговора“ и из „Песнариц“ множество деталей, которые ему были нужны для его собственного поэтического замысла, для того, чтобы построить из этих отдельных „камней“ мнимые древнечешские героические песенные сказания… Главным автором песен, которые содержат в большом количестве южнославянские элементы, был с максимальной правдоподобностью Ганка. Ему принадлежат: „Вышеградская песня“, „Сейм“, „Суд Либуше“, многие эпические стихотворения KP, все лирические песни в ней. Линда, как было доказано ранее, являлся автором двух больших песен в KP, сложенных по образцу „Слова о полку Игореве“ и макферсоновских песен Оссиана…»

История разоблачения ЛПКВ и ЗР известна, поэтому при новой встрече с Мирославом Ивановым мой интерес сосредоточился на KP. Мирослав поясняет, что сначала в Институте криминалистики исследовали два стекла, затем провели экспертизу пяти остальных стекол с листами KP.

— Лично я, — говорит он, — исходил из той гипотезы, что все три находки — ЛПКВ, ЗР и KP — в технологическом отношении являются творением одного мистификатора и, значит, должны быть изготовлены по одному методу.

В отличие от прежних исследователей, единодушных в том, что KP написана на чистом пергаменте, Мирослав Иванов считал, что она тоже палимпсест. Мистификатор всегда поступал одинаково: брал средневековый пергамент с каким-либо текстом, устранял его, оставляя лишь что-нибудь, подтверждающее характер нового поддельного текста, с осторожностью написанного им на уже использованном пергаменте. В случае с ЛПКВ он оставил концы столбцов А и С, в ЗР — подлинные средневековые заглавные буквы и некоторые маюскулы, блестяще использовав их для своего нового поддельного текста. В случае с KP тоже должны быть какие-то остатки от подлинного текста.

Однако сначала решено было проверить выводы экспертизы Белогоубека 1886 года. И прежде всего обращала на себя внимание в заглавной букве берлинская лазурь, известная лишь с 1704 года. Никто не придал тогда этому значения, считая, что берлинская лазурь была нанесена позже на два слоя краски — красную, а затем зеленую. Это значило, как считали защитники KP, что при реставрации в N добавили берлинскую лазурь и вновь позолотили ее. Но в таком случае золото должно быть сверху лазури. Однако криминалисты, проведя анализ, его там не обнаружили. Зато под золотом в темно-синей краске нашли железо. Как известно, оно присутствует только в берлинской лазури. Проверка, проведенная с помощью лазера, подтвердила: «При микроскопическом анализе мест, на которых краска с помощью лазера была выпарена, установлено, что выпаривания краски не произошло, но голубая изменилась в коричневую. Отсюда сделали вывод, что речь действительно идет о краске, содержащей в качестве основного элемента железо, что дополнительно подтверждается опытом с применением окисленного раствора желтой кровяной соли, в результате чего коричневая краска быстро изменилась в темно-синюю. Реакция была проведена на местах действия лазера внутри N».

На основании результатов проведенных исследований пришли к однозначному выводу о том, что голубая краска под золотом в N — это железистосинеродистая соль трехвалентного железа, известная как берлинская лазурь, открытая, мы знаем, в первой половине XVIII века.

Но приключения с N на этом не закончились. Однажды вечером — 13 октября 1969 года — произошло нечто, драматически определившее направление всего дальнейшего поиска.

В тот вечер в Институте криминалистики Мирослав просматривал страницу KP с инициалом N. Он сидел за столом. Перед ним была лампа с приглушенным светом. Проглядывая строку за строкой текст против света, он неожиданно заметил в конце строки место, где когда-то был инициал подлинного текста.

«Создатель KP его устранил, — говорит М. Иванов, — так как инициал мешал новому тексту, в который его нельзя было включить.

Маленький кусочек пергамента в непрямом свете лампы имел иную окраску, нежели вся страница. Это была разура. Старую заглавную букву удалили механическим путем. Странно, что под микроскопом эта подчистка незаметна. А под непрямым светом лампы отчетливо виден небольшой квадратик, по размерам точно такой же, как и другие квадратики с сохранившимися заглавными буквами».

Не окажись Мирослав Иванов в тот вечер за этим столом, не будь перед ним лампы с приглушенным, непрямым светом, он ничего бы и не заметил.

Возможно, рассуждал далее М. Иванов, в KP найдутся и другие следы предыдущего текста. Вскоре это подтвердилось. Йозефик обнаружил еще одно место с устраненной заглавной буквой. Теперь наибольшее внимание привлекали три заглавные буквы: на 6 странице А, на 14 — устраненная заглавная буква, назовем ее X, и на 20 — S.

Все они расположены одинаково — влево от середины страницы. Все находятся на тех же местах, где когда-то были заглавные буквы предыдущего текста. С той лишь разницей, что А и S мистификатор использовал для своего нового текста, а X ему мешала, и он ее устранил. Что давало основание так думать?

На страницах до заглавной А мистификатор вынужден был растягивать текст. В этом убеждал простой подсчет: до А на 13 строках написано 443 буквы; после А на тех же 13 строках — 502 буквы.

В случае с S наоборот: до S текст сжат — на 12 строках 480 букв. То же и с другими инициалами. Один раз, когда не хватало своего собственного текста, как бы по ошибке был повторен текст от 13 до 17 строки. Таким образом, умышленно допустив ошибку, автор подделки смог «натянуть» до инициала 146 букв.

Какой же из этого вывод?

Мистификатор использовал средневековые пергаментные листы с заглавными буквами, устранил на них старый текст и заменил новым — текстом KP. Это значило, что KP написана на палимпсесте.

Тот же метод, что и при создании ЛПКВ и ЗР.

Однако по поводу палимпсеста возник спор.

Если М. Иванову казалось весьма подозрительным то, что KP написана на палимпсесте, то д-р Шонка не видел в этом ничего странного. Но в XIV веке, убеждал М. Иванов, палимпсесты в большинстве случаев уже не изготовлялись, ими широко пользовались в XI и XII веках, когда пергамент был слишком дорог. Тем более не могло быть, чтобы целый сборник был написан на палимпсесте.

Включившийся в спор И. Ситта считал, что речь, возможно, идет о каком-то редком случае.

Исключено, отвечал ему М. Иванов. Ведь KP — это торжественный сборник, состоящий из трех частей, отсюда и золочение заглавных букв. В обычных средневековых рукописях заглавные буквы такого размера, как в KP, не золотились. Не могло быть, чтобы для такого сборника использовали бы палимпсест!

Но д-р Шонка не сдавался. Согласившись, что KP — это палимпсест, пытался доказать, будто изготовлен он другим методом, нежели ЗР, то есть не имеет ничего общего с подделкой.

Его мнение: заглавные буквы, как и вся KP, средневекового происхождения, со временем их только реставрировали. Что касается устраненных заглавных букв, то они будто относятся к подлинному, устраненному тексту.

Пришлось исследовать все заглавные буквы KP. Постепенно стало ясно, что сначала с пергамента устранили подлинный текст, затем провели графление, потом написали текст стихов KP, наконец, изготовили заглавные буквы.

Но были ли заглавные буквы реставрированы или для текста KP использовали готовые старые? По этому поводу также шли бесконечные споры.

Всматриваясь в текст на одной из страниц, в левой ее части Мирослав Иванов обнаружил «укол», не имеющий связи с «уколами» (вдавливаниями), сделанными для графления KP. Над ним были неясные следы чего-то, что могло бы быть вертикальной чертой и отходящими от нее горизонтальными линиями.

В средние века поступали так: делали вмятины («уколы») по обеим сторонам пергамента, а затем их соединяли линией. Если мистификатор хотел создать впечатление, что речь идет о древнем памятнике, он должен был копировать и древний способ графления. Но новый обнаруженный «укол» существовал помимо вмятин и линеек KP. Это выглядело так, будто подлинный текст KP имел несколько столбцов, и сейчас был обнаружен край следующего столбца, позднее отрезанного.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рассказы старых переплетов"

Книги похожие на "Рассказы старых переплетов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роман Белоусов - Рассказы старых переплетов"

Отзывы читателей о книге "Рассказы старых переплетов", комментарии и мнения людей о произведении.