Жан–Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом"

Описание и краткое содержание "Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом" читать бесплатно онлайн.

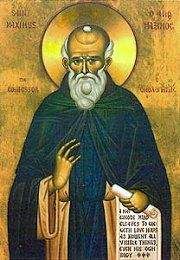

Книга известного православного богослова Жан–Клода Ларше, одного из лучших знатоков наследия преподобного Максима Исповедника, посвящена ключевым пунктам разногласий между христианскими Востоком и Западом. Это вопрос о Филиокве, вопрос о первородном грехе и проблема примата Римского папы. Позиция преподобного Максима Исповедника, точнейшим образом раскрытая французским исследователем, помогает понять суть многовековых споров по этим вопросам и уяснить православную точку зрения в полноте историко–богословского контекста.

2. Вина Адама и ее последствия. Два значения слова «грех»

Действительно, преподобный Максим заботится о том, чтобы различить личную вину Адама и Евы, их грех непослушания, и те последствия, которые он имел для естества, чтобы прежде всего распознать в них страстность[296], тленность [297] и смертность [298]. Итак, он отмечает:

«Изменение (человеческого) естества к страсти, тлению исмерти естьосуждение за добровольно избранный (rcpoocipeciq) грех Адама […] Он сделал это изменение и ведал о нем, творя через непослушание добровольно избранный грех, порождением которого, как это очевидно, и является осуждение (его) на смерть»[299].

Эти последствия личного греха Адама называются преподобным Максимом «осуждением»[300]. Однако это обозначение не имеет в его глазах никакой связи с виновностью, которая бы присваивалась и самому естеству, и потомкам Адама, вынужденно подвергшимся этому осуждению в своей природе. Виновность действительно соединена с личной виной Адама — виной, которая была результатом его собственного выбора.

Среди греческих отцов и у самого преподобного Максима распространен взгляд, сводящийся к тому, что все потомки Адама являются наследниками его греха в том смысле, в каком говорит об этом святой апостол Павел: Непослушанием одного человека сделались многие грешными (Рим. 5, 19). Слово «грех» имеет, тем не менее, для него два значения, которые преподобный Максим в главе 42–й «Вопросоответов к Фалассию» тщательно проясняет в связи с утверждением святого апостола Павла, касающимся Христа, чтобы оно не смогло, с этой точки зрения, дать повод к непониманию: Не Знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех (2 Кор. 5, 21):

«Когда в прежние времена произволение естественного разума (яросирестц) в Адаме подверглось тлению, то вместе с ним истлело и естество, отказавшееся от благодати нетления. Тогда возник грех, первый и достойный порицания, то есть отпадение произволения от блага ко злу; через первый [грех возник] и второй — не могущее вызвать порицания изменение естества из нетления в тление. Ибо два греха возникли в праотце [нашем] вследствие преступления Божественной заповеди: один — достойный порицания, а второй — имевший своей причиной первый, — не могущий вызвать порицания; первый — от произволения, добровольно отказавшегося от блага, а второй — от естества, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия[301].

Если преподобный Максим говорит в этом отрывке о грехе естества, очевидно, что это имеет совсем не тот смысл, что у блаженного Августина: он, на самом деле, не рассматривает здесь грех как причину виновности всех людей с момента их рождения и еще в меньшей степени приписывает им вину в личном грехе Адама, но страстность, тление (на котором он здесь настаивает) и смерть[302], которые по преступлении, совершенном Адамом по собственной ' вине, поражают всех людей даже и без того, чтобы они были в этом виноваты. Христос берет на себя «грех», не будучи виновным, чтобы усвоить падшую человеческую природу, оставаясь свободным от всякого заслуживающего порицания греха»[303].

3. Общность всех людей в Адамовом грехе

Между тем различение, сделанное в 42–й главе «Вопросоответов к Фалассию» содержится и в главе 62–й, выраженное таким образом, что грех произволения всего человека оказывается соединенным с Адамом и также разделяет его ответственность:

«Я несу на себе два проклятия: одно есть плод моего выбора, то есть грех, через который плодоносное семя добродетельной души падает в землю; другое — смерть естества, приговоренного со всем правосудием за сделанный мною выбор; здесь по необходимости толкающий природу без ее желания туда, где было посеяно устремление моего выбора, соответствующего направлению воли» [304].

В главе 42–й «Вопросоответов к Фалассию», преподобный Максим выражает это тем же образом:

«Господь не ведал моего греха, то есть изменения моего произволения; Он не воспринял моего греха и не стал (им), но ради меня Он стал грехом, то есть стал тлением естества, (возникшим) через изменение моего произволения, взяв (его на Себя). Ради нас Он стал по природе страстным человеком, с помощью греха, (возникшего) через меня, уничтожая мой же грех» [305].

Схожая формулировка находится и немного дальше [306]. Также в 7–й главе «Амбигвы» преподобный Максим отмечает:

«Бог, по причине безрассудного движения нашего разума, определил соответствующую кару, наказывая смертью, по справедливости, как и за то, что мы растратили нашу способность любить, которой мы, соответственно разуму, были обязаны одному лишь Богу» [307].

Он пишет и в «Богословско–полемическом сочинении XV»:

«Если нарушение заповеди не происходит без участия воли, которую мы преступили, мы имеем нужду в исцелении самой этой воли» [308].

Тем не менее, это не означает, что преподобный Максим пытается здесь приобщить всех людей к преступлению Адама в том смысле, что он считает их всех ответственными и виновными в этом преступлении. Такой способ выражения можно отыскать у других греческих отцов, очень далеко отстоящих от концепции блаженного Августина о первородном грехе[309]. Можно увидеть здесь просто риторическую фигуру [310]. Но при более глубоком проникновении, можно признать, что преподобный Максим считает всех людей виновными в преступлении, подобном преступлению Адама, в том, что они повторяют его грех, в том, что они становятся в каком‑то смысле его подражателями, делаясь лично ответственными за подобный грех и вследствие этого — ответственными за его действия. Так, в «Слове о подвижнической жизни» преподобный Максим отмечает, что после греха Адама человек из поколения в поколение «продолжал упорствовать, преуспевая в худшем»[311].

Хотя преподобный Максим выражается в терминах рода, а также в терминах природы, не создается впечатления, что он сталкивается с экспансией зла, вызванной развитием человеческого естества, но скорее с тем фактом, что люди, каждый по своему выбору и по своим собственным грехам, упорствуют на пути зла, открытом Адамом, и также с тем, что они через свои собственные грехи увеличивают, распространяют и разнообразят зло в самих себе и в мире. Если все люди испытывают в силу необходимости последствия греха Адама, они грешат сами (ив силу этого они виновны), не потому что они унаследовали в своей природе личный Адамов грех, а потому что они являются подражателями Адама. Это вытекает из отрывка из «Амбигвы к Иоанну»: «Если под влиянием греха древний Адам […] разрушил своим непослушанием первые духовные законы, он наполнил своими потомками по плоти мир низший, обреченный тлению, становясь зачинателем по образу своего преступления» [312]. Еще более определенно это выражено в отрывке из «Вопросоответов к Фалассию», где он отмечает, что «грех имеет в смерти для тех, кто его совершил, как Адам, оружие разрушения естества» [313]. В другом месте того же произведения он отмечает также, что люди «предались увлечению своими прихотями в горечи греха, так же как наш праотец Адам ниспал в этот мир» [314].

Следует также признать, что это толкование является куда менее ясным у преподобного Максима, чем у некоторых других греческих отцов, например, святителя Кирилла Александрийского [315], чьим внимательным читателем он являлся. Такая концепция должна быть выражена со множеством предосторожностей, поскольку идея, что грех не передается иначе, как через подражание, составляла один из первых и главных аргументов пелагиан, которые начинали распространяться в самом Карфагене и спровоцировали одно из первых выступлений блаженного Августина в его трактате «De peccatorum mentis et remissione» («О воздаянии и отпущении грехов»). Возможно, преподобный Максим имел это все в виду.

VII. ПОДТВЕЖДЕНИЕ ИДЕИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ГРЕХА

Эти оговорки, тем не менее, не имеют отношения к концепции преподобного Максима, по которой потомки Адама наследуют не только грех (понимаемый в особом смысле), означающий страстность, тленность и смертность, но также грех (понимаемый в смысле более близком к привычному, но который все же не есть грех личной виновности), состоящий в обращенности ко греху, слитый с общей лукавой направленностью расположения избирающей воли, сомневающейся и непостоянной. Различие, которое преподобный Максим делает в 42–й главе «Вопросоответов к Фалассию» между первым грехом, достойным порицания, относящимся к личному выбору Адама, и вторым, «не могущим вызвать порицания», заключающимся в страстности, тлении и смерти, сделано в христологическим контексте, где речь идет о том, чтобы показать, что Христос смог сделаться грехом, оставаясь безгрешным[316]. Это означает только, что Христос, взяв на себя человеческую природу, воспринял ее в ее падшем состоянии страстности (или наклонности ко греху), которая, как мы это видели, соединена со страстностью обычных людей по причине их плотского рождения. Это подтверждается у преподобного Максима в других текстах.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом"

Книги похожие на "Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жан–Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом"

Отзывы читателей о книге "Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом", комментарии и мнения людей о произведении.