Станислав Вольский - Сен-Симон

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

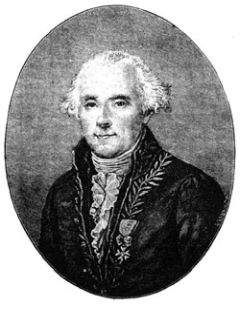

Описание книги "Сен-Симон"

Описание и краткое содержание "Сен-Симон" читать бесплатно онлайн.

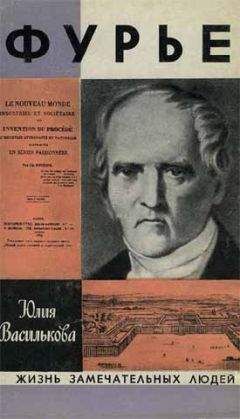

Биография Клода Анри де Рувруа, граф де Сен-Симона, французского философа, социолога, известного социального реформатора, основателя школы утопического социализма. Вышла в серии Жизнь замечательных людей в 1935 году.

Автор Станислав Вольский, партийно-литературный псевдоним Андрея Владимировича Соколова.

Чем проявляют себя повелители Франции в экономической жизни своей страны? Только тем, что каждый из них сбрасывает хозяйственные заботы на плечи людей, ниже его стоящих: мелкопоместный дворянин — на плечи бальифа и крестьян, даром обрабатывающих его поля, средний дворянин — на плечи управляющего, знатный магнат — на плечи своих многочисленных приказчиков и господа бога. Чем знатнее дворянин, тем запущеннее его нивы, у наиболее же знатных нив почти не имеется.

«Если даже крупный сеньор обладает миллионными доходами, — пишет Артур Юнг[8], посетивший Францию накануне революции, — вы можете быть уверены, что его собственные земли пустуют. Самыми большими земельными владениями во Франции являются ныне владения принца Субиза и герцога Бульона, а между тем единственные признаки их величия, которые я заметил, — это кусты, заросли, пески, пустоши и заросшие папоротником дебри. Если вы посетите их в их резиденции, вы увидите их среди лесов, изобилующих оленями, ланями и волками».

«Французская знать, — пишет он в другом месте, — не хочет и думать о том, чтобы заниматься сельским хозяйством или даже говорить о нем, и рассуждает о нем разве только в теории; если о нем и упоминают, то так, как упоминали бы о каком-нибудь ремесле или машине, совершенно чуждым их повседневным занятиям».

Неудивительно, что это первенствующее сословие, которому, — по крайней мере на бумаге, — принадлежит от одной пятой до одной трети французской территории, в огромном большинстве случаев живет, сравнительно со своими претензиями, чрезвычайно плохо. Общий доход принцев крови, правда, составляет от 24 до 25 млн. ливров, и один герцог Орлеанский получает, например, 11 500 000 ливров в год (что не мешает ему оставить своим наследникам 74 млн. ливров долга). Но это — редчайшие исключения. Среднее дворянство, имеющее доступ к теплым местечкам, еще кое-как подкармливается около казенного пирога, но мелкие дворянчики, не имеющие связей, лишены и этих ресурсов и вынуждены довольствоваться теми скромными суммами, которые приносят им аренды и феодальные повинности. Доходы в 2–3 тысячи франков в год считаются еще приличными, большинство же вынуждено жить на гораздо меньшие средства. А так как на эту сумму приходится содержать семью в пять-шесть человек детей (дворяне этой эпохи очень плодовиты), то вполне понятно, что поддержание дворянского достоинства становится задачей, совершенно неосуществимой.

И все-таки повелители Франции упорно отказываются от всякого труда. Труд — это позорное клеймо, отличительный признак низших сословий. Пусть мужик, ходящий за сохой, откладывает в чулок потом и кровью заработанные су, пусть купец наживает капиталы за прилавком, а ремесленник — в своей мастерской, — дворянин никогда ни снизойдет до этих унизительных занятий. Гордо завернувшись в заплатанный плащ и бережно неся подмышками дедовскую шпагу, он будет стучаться в двери важных бар и просить место управляющего или объездчика, или даже егеря, но никогда, никогда не запятнает он себя торгашеством или физической работой! Он никогда не забудет, что где-то в медвежьем углу стоит его фамильный замок, хотя бы ему, как младшему сыну, досталось из этого родового имущества всего навсего «одна треть голубятни и одна треть лягавой собаки» (Шатобриан).

Париж и замки придворной знати кишат этими благородными пауперами. Стране они обходятся достаточно дорого: общая сумма феодальных повинностей, выплачиваемых им, равняется в последние годы перед революцией 123 млн. франков, что составляет около пяти процентов чистого земледельческого дохода нации.

Но хуже всего то, что эти суммы пропадают зря. Вся эта армия отъявленных бездельников никому больше не нужна. Заржавленные шпаги «мессиров» никого уже не защищают, их тонкие аристократические руки давно выпустили бразды правления, их гордо закинутые головы не думают ни о своих вассалах, ни о своей провинции. Это понимают и крестьяне, и городские буржуа, и даже наиболее умные из дворян. В 80-х годах XVIII столетия маркиз Мирабо пишет: «Известно, какой степени достигал обычай или вернее мания делать подарки, которые местные жители подносили своим сеньорам. У меня на глазах этот обычай исчез повсюду — и с полным основанием. Сеньоры больше ни на что не нужны крестьянам: их просто-напросто забыли, как они забыли крестьян». Их скоро вспомнят, маркиз, — но только для того, чтобы справить им похороны!

Особое положение занимает дворянство, сросшееся с буржуазией. Иногда это — младшие сыновья, которым надоело быть титулованными нищими и которые пошли приказчиками в лавку или банкирскую контору, стали писцами у нотариусов или адвокатов и благодаря связям, личным способностям или просто случаю сделали успешную буржуазную карьеру. Иногда это — предприимчивые дельцы, вложившие свои средства в коммерческие аферы. Иногда это рантье, ликвидировавшие родовые земли и ставшие вкладчиками «учетной кассы» или какого-либо другого банка. Таких «блудных сынов» было довольно много в эпоху революции. Но к дворянскому сословию, с которым у них не было почти ничего общего кроме происхождения, они в сущности не принадлежали. Экономические интересы, образ жизни, политические взгляды, — все это откосило их к другому берегу, в лагерь «третьего сословия».

Теснейшим образом связано с дворянством высшее духовенство — эта вторая категория «привилегированных». Если младшим сыновьям знатного рода нечего делить кроме «одной трети голубятни и одной трети лягавой собаки», их рассовывают по монастырям и духовным семинариям, и они становятся аббатами доходных приходов, настоятелями, епископами, архиепископами, кардиналами. Насколько обеспечено их положение, показывают цифры их доходов.

Духовенству принадлежит пятая часть французской территории, весьма крупная недвижимость в городах, огромные денежные средства, составившиеся из «доброхотных даяний». Капитальная стоимость его имущества оценивается в начале Французской революции в 4 миллиарда ливров, а его общий доход — в 80—100 млн. ливров в год, не считая взимаемой с прихожан «десятины», составляющей около 123 млн. ливров в год. Суммы эти распределяются крайне неравномерно: львиная доля достается высшей церковной иерархии, а священники захудалых деревень и местечек влачат почти такое же голодное существование, как и последний из их прихожан.

Епископы, архиепископы и настоятели монастырей пользуются в своих округах такими же сеньориальными правами и такими же привилегиями, как и светские дворяне-землевладельцы: подобно этим последним, они взимают феодальные сборы, назначают судебных и муниципальных чиновников и, несмотря на свой сан, запрещающий ношение оружия, широко используют исключительное право охоты. «Вы много охотитесь, господин епископ, — сказал как-то раз Людовик XV епископу Диллону. — Как же вы запрещаете охоту вашим священникам, когда вы сами подаете им в этом пример?» — «Ваше величество! Для моих священников охота является их личным недостатком, а для меня охота — недостаток моих предков». Король не нашелся ничего ответить, ибо в его глазах недостатки предков были обязательными добродетелями для потомков.

И в остальных отношениях князья церкви живут так же, как их великосветские сородичи: у них такие же резиденции, такие же развлечения, такие же пышные приемы, такие же долги, такие же любовницы. От христианства у них остались только рясы, подобно тому, как у владельцев родовых замков от феодального могущества остались только титулы.

Если посмотреть со стороны на быт, развлечения и интересы этого «высшего света», каждый из принадлежащих к нему людей кажется актером какой-то нелепой комедии.

Люди, обстановка, — все это маскарад, все это отзвуки давно прошедшей эпохи. За титулами не скрывается ничего, что когда-то придавало им значение и смысл: земельные владения в большинстве случаев фактически принадлежат не их номинальным собственникам, а кредиторам; величие дворянского звания ослепляет разве только разжившихся лавочников, которым весьма легко за несколько тысяч ливров прибавить частичку «де» к своей плебейской фамилии; кодекс сословной морали давно изжит, — его заменили изысканность манер, правила вежливости и искусство лицемерия; религия свелась к пустым формальностям, которые внешне соблюдают, но над которыми исподтишка смеются.

Кажется, что расшитые золотом камзолы и шелковые рясы взяты напрокат из какого-то костюмерного заведения.

Сколько стоят нации эти фарфоровые куколки, эти обворожительные графини и маркизы, эти томные и чувствительные виконты, эти вылощенные аббаты, как бы нарочно созданные природой для альковных похождений, салонных стихов и любовных записочек? Этого никто не подсчитывает. Сколько тысяч жизней нужно было разбить, чтобы соорудить в дворянских парках затейливые «островки любви», уютные гроты, миниатюрные храмы Венеры и Амура? Этим никто не интересуется. Какое море нищеты и горя расстилается за подстриженными миртовыми рощицами и пышными декорациями Версаля? За декорации никто не заглядывает. Избранному обществу не до того — оно хочет веселиться и предоставляет истории подводить баланс его легкомысленным безумствам и его классовым преступлениям. И пока баланс еще не подытожен, пока банкротство не объявлено во всеуслышание, — комедия сходит за действительную жизнь, актеры — за подлинных повелителей нации.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сен-Симон"

Книги похожие на "Сен-Симон" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Вольский - Сен-Симон"

Отзывы читателей о книге "Сен-Симон", комментарии и мнения людей о произведении.