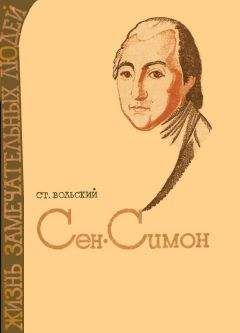

Станислав Вольский - Сен-Симон

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сен-Симон"

Описание и краткое содержание "Сен-Симон" читать бесплатно онлайн.

Биография Клода Анри де Рувруа, граф де Сен-Симона, французского философа, социолога, известного социального реформатора, основателя школы утопического социализма. Вышла в серии Жизнь замечательных людей в 1935 году.

Автор Станислав Вольский, партийно-литературный псевдоним Андрея Владимировича Соколова.

Итак, идейная связь марксизма с Сен-Симоном признается полностью. Но значит ли это, что марксизм, как старается например доказать историк французского социализма Ж. Вейль, есть лишь продолжение сенсимонизма и что даже марксова теория стоимости заимствована у Анфантена? Стоит только сопоставить эпоху Сен-Симона с эпохой Маркса и Энгельса и припомнить основные тезисы обеих школ, чтобы увидеть всю нелепость таких утверждений.

В эпоху Сен-Симона машинное производство только что зарождалось, и капитализм не успел еще полностью проявить ни своих творческих сил, ни свойственных ему внутренних противоречий; такой же половинчатостью, неясностью отличался и идейный багаж этого поколения, сочетавшего неизжитые еще традиции XVIII века с реакционно-романтическими порывами де Местра и Шатобриана. В эпоху Маркса и Энгельса капиталистический строй уже раскрыл все свои основные особенности: техническую мощь предприятий, прогрессирующее обнищание масс, непримиримость интересов буржуазии и пролетариата, социально-политическую борьбу между этими двумя классами.

Чтобы понять смысл всех этих явлений и создать на основании их новую социально-философскую систему, людям этого поколения не было надобности обращаться к авторитетам прошлого, ибо бесстрашному, свободному от буржуазных пристрастий исследователю жизнь сама намечала вехи его творчества. Новое мировоззрение подсказывалось самой социальной обстановкой, и мыслители двадцатых годов, как бы гениальны они ни были, могли только облегчить философскую работу молодых революционеров, а не дать им направление и метод. И в этом отношении ответы, дававшиеся великими утопистами, были пожалуй даже менее ценны, чем вопросы, вызываемые их логическими промахами и теоретическими ошибками. Тут ничего нельзя было повторять, ибо все приходилось переделывать.

Насколько различны две эти эпохи, настолько же различна и общая установка Сен-Симона с одной стороны, Маркса и Энгельса — с другой.

Сен-Симон — дуалист, отводящий «духу» такую же роль в историческом процессе, как и «материи». Маркс и Энгельс — выдержанные монисты-диалектики[36], стремящиеся объяснить всю историю, как следствие изменений окружающей человека материальной — главным образом экономической — среды. Сен-Симон ищет целей человеческой деятельности, Маркс и Энгельс — ее причин. Сен-Симон подходит к производству с чисто внешней его стороны, не анализируя ни природы стоимости, ни процесса накопления, ни вытекающих отсюда взаимоотношений между владельцем средств производства и наемным рабочим, — Маркс начинает с выяснения природы стоимости и из условий процесса капиталистического производства выводит формы социальной борьбы, свойственные капиталистическому строю.

Уже одно это сопоставление показывает, что Маркс и Энгельс не могли быть продолжателями Сен-Симона. Они отличаются от него всем строем своего мышления, всей своей философской природой. Если они «стояли на плечах Сен-Симона», то это еще далеко не значит, что они выросли из его головы.

В богатой сокровищнице идей, оставшейся после великого утописта, они, конечно, находили немало ценных мыслей, но мысли эти переплавлялись заново, меняли не только свою словесную форму, но и свой внутренний смысл и теряли почти всякую связь с их прежним автором.

Поясним это на примере главнейших положений сенсимонизма и марксизма.

Сен-Симон устанавливает общее понятие исторической необходимости и выражает его с поразительной для того времени четкостью. Мы видели, что в историческом процессе для него не существует ни случайности, ни произвола отдельных, хотя бы и гениальных, личностей. Но так как он дуалист, так как он считает «духовные» элементы жизни не зависящими от материальных ее элементов, то при практическом применении этой идеи к отдельным историческим событиям он запутывается в противоречиях (вспомним, например, его объяснение некоторых этапов Французской революции). Поэтому экономическая обусловленность отдельных явлений, которую он нередко усиленно подчеркивает, сплошь и рядом ускользает от него, и вместо причин, породивших тот или иной общественный строй, он начинает говорить о целях, которыми руководились создавшие этот строй люди. Внутренние противоречия тут не случайны, — они неизбежно вытекают из дуалистического мышления Сен-Симона, — и потому продолжать его теорию значило бы повторять все ее ошибки. Для Маркса и Энгельса дело заключалось не в ее улучшении, а в ее коренной переработке. Чтобы правильно понять историческую необходимость, нужно было стать на совершенно иную исходную точку зрения, признав экономику определяющим моментом общественных отношений и подчинив ей все духовные проявления человеческой жизни.

Это и сделали творцы научного социализма. Вместо неопределенного, половинчатого и непоследовательного историко-философского мировоззрения получилась классически ясная формула: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, от их воли независящие отношения — производственные отношения, которые составляют определенную ступень развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономический строй общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и который соответствует определенной фазе общественного сознания. Способы производства материальной жизни обусловливают социальный, политический и духовный процессы вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот: их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими общественными отношениями или — что является только юридическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались… Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции». («К критике политической экономии», изд. ИМЭЛ, стр. 47–48).

В учении Сен-Симона о взаимоотношениях общественных классов мы опять-таки видим большое внешнее сходство с положениями марксизма при полном различии внутреннего духа обеих теорий. Согласно Сен-Симону, цель общества заключается в «улучшении положения самого многочисленного и самого бедного его класса»; причина бедственного положения этого класса — современная система собственности («наследственные привилегии», — как выражается сам Сен-Симон, — «собственность на орудия труда»; — как уже гораздо определеннее выражаются его ученики). Средство избавления — реформа собственнических отношений (у Сен-Симона — ликвидация класса феодальных землевладельцев и праздных, не занимающихся сельскохозяйственным производством земельных собственников, у его учеников — передача всех орудий производства в собственность государства). Но эту «цель» Сен-Симон определяет, как некую от века данную моральную задачу. А мораль, будучи «духовным началом», не зависит от экономики и, хотя она меняется в соответствии с экономическим строем общества, все же представляет собой самостоятельную силу, руководящую деятельностью людей. Отсюда вывод: улучшения положения «самого многочисленного класса» можно добиться лишь путем идейного воздействия на господствующие классы, которые сами произведут необходимую реформу — отчасти под влиянием собственных экономических интересов, а главным образом под влиянием моральных побуждений.

Таким образом освобождение от капитализма изображается, как результат просвещенной и благородной деятельности самих же капиталистов. Этот нелепый практический вывод нельзя было исправить, оставаясь в рамках сен-симоновской системы. Чтобы «продолжить» сен-симоновскую теорию, нужно было пересадить ее на совершенно иную идейную почву и коренным образом изменить ее исходный пункт.

Как осуществил эту задачи марксизм — достаточно хорошо известно.

Маркс и Энгельс прежде всего иначе истолковали «цель общества», а затем и средства, ведущие к ее достижению. Отвлеченной, раз навсегда данной социальной «цели» вообще не существует. Цели общественной жизни диктуются обществу теми производственными отношениями, которые имеются в данное время. А свойственные капитализму производственные отношения, покоящиеся на принципе частной собственности, таковы, что ни о каком серьезном и длительном улучшении положения пролетариата не может быть и речи, пока радикально не перестроится весь общественный порядок, — иначе говоря, пока не рухнет капитализм.

Следовательно, о мирных реформах сверху не приходится говорить; завоевание политической власти — вот единственно возможное средство социального освобождения. Поэтому и мораль, навязываемая пролетариату всем ходом исторического развития, есть не мораль классового примирения, а мораль беспощадной классовой борьбы. Только при таком истолковании сен-симоновский лозунг — «улучшение существования самого многочисленного и самого бедного класса» — превратился из благого пожелания в действенную программу.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сен-Симон"

Книги похожие на "Сен-Симон" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Вольский - Сен-Симон"

Отзывы читателей о книге "Сен-Симон", комментарии и мнения людей о произведении.