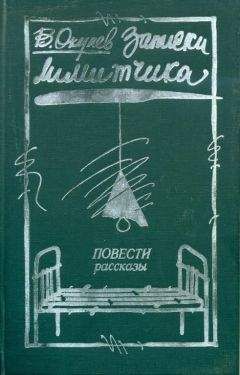

Виктор Окунев - Записки лимитчика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Записки лимитчика"

Описание и краткое содержание "Записки лимитчика" читать бесплатно онлайн.

В книгу челябинского писателя вошли повести и рассказы, в которых исследуются характеры людей, противостоящих произволу, социальной несправедливости. Активный социальный пафос автора убеждает в том, что всякое умолчание о социальных бедах — то же зло. Книга утверждает образ человека, открытого миру и людям, их страстям и надеждам.

Пришел Занин, и мы сидели теперь в малой комнате за круглым столом, накрытым клеенкой. Венские стулья. Телевизор черно-белый, на стенке — динамик-«маячок», зудевший негромко фоновой музыкой, прорывавшейся речью. И еще одна послевоенная кровать с высокими спинками. Со взгляда на нее и возник в разговоре герой и генерал Вука. «Вука, — повторял Элем, — Вука!..» Когда-то переночевал на этой кровати. Не убоявшийся, по слову Элема, клопов, «этих самых друзей, которые прячутся», не побрезговавший. «Я же солдат!» — сказал Вука. Элем жил по-солдатски, по-деревенски. Откуда, меня интересовало, Вука взялся? Сопровождал, кажется, известного командарма, приезжавшего в город с инспекторской проверкой. Может быть, путаю. Но где-то, между Вукой и командармом Василием Ивановичем, человеком горячим, размашистым, в рассказе появлялся подставной «дикий» козел Василек. Следовало что-то смешное о Васильке, охотничьем азарте командарма, впрочем, соединявшееся с давними — служебными! — страхами... Элем как раз не смеялся. Про Вуку: скажи он сейчас: «Прыгай с пятого этажа!» — прыгнул бы не задумываясь.

— Уважаю Вуку! — горячо говорил Элем, лицо его было багрово. И снова: — Скажи он: «Прыгни!» — прыгну!..

Приходил еще кто-то, подсаживался за круглый стол. Элем показывал фотоальбомы, уводил в другую комнату: «Ты не видел. Пойдем покажу...» На фронте был в дивизионной разведке. Фотографировался всегда с кем-нибудь, в группе, никогда один. Светлые глаза, довольно крупный острый нос, несколько портил лицо скошенный подбородок. На молодых снимках скошенность подбородка была почему-то не очень заметна. И еще были снимки — послевоенные, особо заинтересовавшие меня. Вот лишь Элем в офицерской форме, прочие — в штатском. Такие на всех широкие пиджаки и брюки, широкополые шляпы; все закуривают на снимке, — скуластые лица, татароватые, знающие как будто что-то свое, вылущивающие сердцевину времени, причастные... Среди них — кто-то в притемненных полуочечках, широконосый, губастый — вот-вот, слабо очерченные, бесхарактерные губы! Тогдашний ректор педагогического института. Мой ректор! Меня изгонявший!..

От нашей группы ходила к нему делегация во главе со славной бабой Копытовой, преподававшей первый год, переполненной Москвою, ее настроениями. Из МГУ. Просили, нерешительно улыбались, был расчет на доброту, бесхарактерность. И вот теперь говоришь себе, разглядывая снимок... Кто заводил этот механизм? Никакой вины своей не чувствовал, не понимал. Понимание того, что происходило однажды весенним, очень солнечным днем, пришло потом. После армии. А тогда был до глупости наивным, жаждал видеть во всем только лучшее. Ведь истинной причиной изгнания было что? Некий дух свободомыслия, исходивший от тебя, от Коли; а вернее, его, этот дух, принесли те (а вы подхватили!), кто вернулся в институт после выключки конца сороковых годов — и отсидки немалой, а затем реабилитации! — те, ходившие с перекинутыми через плечо галстуками, постаревшие, но не сломленные, — необходим был упреждающий удар. Ну шуточки там, словечки. Высказывания в коридорах и по аудиториям. Стукачи, само собой, стучали. Журнал, пожалуй, тоже причастен — рукописный, — где те же шуточки, от хрущевской оттепели кружилась голова. Журнал мог быть главным. Там оценки. Оценивались люди, время. Из-за этого сломана жизнь. Она тогда же сломалась. «Обратите внимание, как он смотрит на меня! Какой у него взгляд — ненавидящий!.. Он меня ненавидит! Нет, ему надо дать уйти...» Пищал, что-то лепетал девчачий добрый хор, потом он замолчал.

Кого-то я спрашивал недавно — мне ответили: тот ректор уезжал в среднюю Россию, чуть ли не в Мичуринск, пил; он плохо кончил.

Шел разговор о наших днях. Элем горячился, доказывал, что в перестройке, новациях принципиальной новизны не видит, играет кое у кого самолюбие, сводятся счеты между своими: Симеонов, например, начальник Главстроя, снят за что? А как лишали его депутатства... Это же нарушение всех норм! А как снимали директора металлургического Лагуненко! Да, пил, употреблял коньяк на рабочем, то бишь директорском месте, но ведь был и работник!..

О сыне: живет отдельно, после смерти матери многое изменилось, своя семья, давно не был. И что-то покорное в глазах запьянцовских.

И было второе сидение у Элема, и говорил в большом возбуждении Василий Сергеич — говорил, говорил... Точно никакой он не Наборщик портретов, а некая говорильная машина. В результате, от чужих криков я устал, точно побыл на тяжелой работе.

На следующий день ждала меня поездка за город — вместе с заводскими — и полевые работы.

Старухи поют. Вчера на Елагином острове старуха пела «Варяга», смотрела на меня мертво, слышалось «последний парад наступает» и «пощады никто не желает», тыкала палкой в мусорные урны — как бы что-то проверяла. На груди у нее — нашивки «ранений», какая-то неубедительная медалька. Хотя дело, конечно, не в медальке. Пошла туда, где дворец перед луговиной; позади дворца весь этот день раздавались хлопки в ладоши женщины, которую я назвал про себя ханшей. Она управляла таким образом своей ордой. Это была какая-то спортивная секция, полные и полноватые дамы в тренировочных брюках тянулись за руководительницей рысцой, а затем, под хлопки, валялись на изумительно свежей траве, поднимали по команде руки, ноги, выгибали хребет... По Невке наперегонки летели байдарки и каноэ.

А сегодня у «Маяковской» народу было густо — и на Невском, и с улицы Марата; я двигался в толпе, привычно сливался с нею, с ее аурой, и так же привычно думал о Тацитове, некоторых странностях его существования, о приливах и отливах в его настроении, обо всем, что с ним связано. Я как-то очень чувствовал в ту минуту ритм, пластику всего этого движения — и моих мыслей, представлений. И казалось, что кто-то руководит всем этим — как та ханша... Но уже приближалось нечто, разрушающее эту иллюзию, и двигалось оно от угла Стремянной — оттуда, где была, сравнительно недавно, Троицкая пятиглавая церковь в русском стиле, а с 1980 года — самые большие в городе бани, банный храм. Раздражающее неслось, скрипучее. То ли пели пьяные, то ли кричали, били кого... Вытягивал шею, искал — никого не находил. Но вот приблизилась в толпе — с большим толстым лицом, старая, с глазами потерянного человека, отчаянными и счастливыми. Она пела. В Гостином дворе в эти дни продавали индийскую ткань маль-маль, белую и редкую, и старуха несла в экономной завертке именно рублевую маль-маль. Прижимала...

Но не о старухах теперь речь — хотя сочувствовал им, морщился от сочувствия; само их пение, считал, — знак каких-то событий, если не бывших, то имеющих быть. Молодость моего отца прошла в этом городе, он учился в институте имени Герцена, окончил философскую секцию общественно-экономического отделения — давно, до войны. Специальность — диалектический и исторический материализм. Обыкновенно говорилось так: диамат-истмат. Способности, как я понимаю, были необыкновенные: будучи студентом, преподавал в том же институте на улице Плеханова. Надо было на что-то жить. Одновременно преподавал в ЛИНХе — институте народного хозяйства — на рабфаке. Как раз здесь, на улице Марата. В том здании с импозантной башней, где были когда-то Высшие женские естественно-научные курсы Лохвицкой-Скалон. И где пыталась добиться своего аспирантка и дворник Людмила хабаровская... В справке из ЛИНХа, которую я когда-то видел, было сказано об отце того времени: «проводил четкую классовую линию и борьбу на два фронта, имел хорошие взаимоотношения со студентами...» Немыслимое количество справок осталось у отца от тех лет!

Позади были Уржум, педагогический техникум, Вятка. Дружил с сестрами Заболотскими, поселившимися на Васильевском, землячками; в одну из них, Веру, был влюблен. У них еще был брат. Чем кончилась влюбленность? Едва не женился. Но отчего-то все расстроилось. Ленинградские знакомства продолжались, приводил в отчаяние малый рост, деньги тратились на шоколад, покупал по килограмму и через год вдруг вырос, что было удивительно. «Ваня, ты ли это?» — ахали вятские... Этот период жизни заканчивался новой влюбленностью — в Машу Колчину. Оставляли для научной работы при кафедре, отзывы были отличными, — бросился за ней в Свердловск, голова шла кругом, казалось единственно верным: быть как можно ближе к ней... И кто кого любил, поскольку все запуталось, и от чьей любви я не знал теперь, как эти старухи, покоя, — бог весть!

От Марии Колчиной, считавшейся уже его невестой, он сам откажется через несколько лет — вскоре после того, как профессор Колчин, ее отец, будет убит у подъезда своего дома. Обстоятельства убийства покажутся всем — и ему — вполне загадочными. Чего хотели, искали, что — неуничтожаемое! — уничтожалось?.. Время мало-помалу накатывало валом смутным, как сон, грозным. Уже в нем проблескивали молнии; туча росла на глазах, чернела чугунно, задавливала дыхание; по земле мело всяческий сор, ветки, листья. Отсюда, из наших дней, это видно так ясно, тогда — никакой ясности. И даже думалось наоборот. Что туча — тучей, а веселье неотменимо, как воскресная вылазка в парк имени Маяковского.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Записки лимитчика"

Книги похожие на "Записки лимитчика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Окунев - Записки лимитчика"

Отзывы читателей о книге "Записки лимитчика", комментарии и мнения людей о произведении.