Эммануил Флисфиш - Кантонисты

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кантонисты"

Описание и краткое содержание "Кантонисты" читать бесплатно онлайн.

Наиболее обширная научно-популярная работа о военных поселениях, рекрутчине, кантонистах и воинской повинности евреев в эпоху Николая I. Для создания этого труда автору удалось собрать большое количество редких исторических источников 19-го - начала 20-го веков. Книга делится на две части. Первая часть - отношение царской администрации к евреям, создание кантонистских школ для солдатских детей: их быт, учёба, лагеря, выпуск в армию. Вторая часть посвящена положению евреев в России и их быту в эпоху Николая I (характеристика кагала и местечек, еврейской рекрутчины, положение еврейских детей в кантонистских школах, насильственное обращение евреев в христианство... «Вторую часть можно считать энциклопедией быта и рекрутчины еврейского населения в эпоху Николая I» (из предисловия профессора Н. П. Полетики). Ценнейшие документальные материалы по еврейскому вопросу в России. Забытые имена, неизвестные и неизученные материалы.

Мне захотелось пойти посмотреть, как будут ссаживать этих несчастных детей у гарнизонной казармы.

— Пойдемте, Василий Петрович, к казармам, — позвал я Богословского.

— Зачем?

— Посмотрим, что там с ними будут делать.

Василий Петрович ничего не отвечал, но когда я взялся за шляпу, он тоже встал и пошел вместе со мною. Гарнизонные казармы, куда привезли переходящую партию еврейских рекрутиков, были от нас довольно далеко. Когда мы подошли, телеги уже были пусты и дети стояли правильной шеренгой в два ряда. Партионный офицер с унтер-офицером делал им проверку. Вокруг шеренги толпились зрители. Около одной телеги тоже стояло несколько дам и священник с бронзовым крестом на владимирской ленте. Мы подошли к этой телеге. На ней сидел больной мальчик лет девяти и жадно ел пирог с творогом; другой лежал, укрывшись шинелью, и не обращал ни на что внимания; по его раскрасневшемуся лицу и по глазам, горевшим болезненным светом, можно было полагать, что у него лихорадка, а, может быть, тиф.

— Ты болен? — спросила одна дама мальчика, глотавшего куски непрожеванного пирога.

— А?

— Болен ты?

Мальчик замотал головой.

— Ты не болен? — опять спросила дама.

Мальчик снова замотал головой.

— Он не конпран-па — не понимает, — заметил священник, и сейчас же сам спросил:

— Ты уж крещеный?

Ребенок задумался, как бы припоминая что-то знакомое в сделанном ему вопросе, и, опять махнув головой, сказал: «не, не».

— Какой хорошенький! — проговорила дама, взяв ребенка за подбородок и приподняв кверху его миловидное личико с черными глазками.

— Где твоя мать? — неожиданно спросил Овцебык, дернув слегка ребенка за шинель.

Дитя вздрогнуло, взглянуло на Василия Петровича, потом на окружающих, потом на унтера и опять на Василия Петровича.

— Мать, мать где? — повторил Овцебык.

— Мама?

— Да, мама, мама?

— Мама... — ребенок махнул рукой вдаль.

— Дома?..

Рекрут подумал и кивнул головою в знак согласия.

— Помятует еще, — вставил священник и спросил — Брудеры есть?

Дитя сделало едва заметный отрицательный знак.

— Врешь, врешь, один не берут в рекрут. Врать нихт гут, нейн, — продолжал священник, думая употреблением именительных падежей придать более понятности своему разговору.

— Я бродягес, — проговорил мальчик.

— Что-о?

— Бродягес, — яснее высказал ребенок.

— А, бродягес! Это по-русски значит — он бродяга, за бродяжничество отдан! Читал я этот закон о них, о еврейских младенцах, читал... Бродяжничество положено искоренить. Ну, это и правильно, оседлый — сиди дома, а бродяжке все равно бродить, и он примет святое крещение, и исправится, и в люди выйдет, — говорил священник, а тем временем перекличка окончилась, и унтер, взяв под уздцы лошадь, дернул телегу с больными к казарменному крыльцу, по которому длинною вереницею и поползли малолетние рекруты, тянувшие за собою сумочки и полы неуклюжих шинелей.

В 1835 году А. И. Герцен во время своего путешествия в ссылку, встретил на одной почтовой станции в глухой вятской деревне толпу детей под конвоем солдат. У детей был жалкий вид. В огромных, не по росту шинелях, бледные, истощенные, больные, они под дождем месили грязь. Герцен разговорился с офицером — начальником конвоя.

— Кого и куда вы ведете?

— Видите, набрали ораву проклятых жиденят восьми-десятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают, — не знаю. Сначала их велели гнать в Пермь, да вышла перемена — гоним в Казань. Я их принял верст за сто. Офицер, что сдавал, говорил: беда да и только, треть осталась на дороге (и офицер показал пальцем на землю). Половина не дойдет до назначения, — прибавил он.

— Повальные болезни, что ли? — спросил я потрясенный.

— Нет, не то, что повальные, а так, мрут как мухи. Жиденок, знаете, эдакий чахлый, тщедушный, не привык часов десять месить грязь да есть сухари... Опять чужие люди, ни отца, ни матери, ни баловства; ну, покашляет, покашляет — да и в могилу. И скажите, сделайте милость, что это им сдалось, что можно с ребятишками делать?

— Вы когда выступаете?

— Да пора бы давно... Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!

Привели малюток и поставили в правильный фронт. Это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал... Бедные, бедные дети! Мальчики двенадцати-тринадцати лет еще кое-как держались, но малютки восьми-десяти лет... Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холст.

Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях с стоячим воротником, обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо равнявших их; белые губы, синие круги под глазами показывали лихорадку и озноб. И эти больные дети без ухода, без ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дул с Ледовитого моря, шли в могилу.

Я взял офицера за руку и, сказав «поберегите их», бросился в коляску; мне хотелось рыдать, я чувствовал, что не удержусь...

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЕВРЕЯХ. «РАЗБОР», «БЭОЛА».

Оставим детей совершать свой скорбный путь и ознакомимся с правительственным законодательством в отношении евреев — отцов и матерей, братьев и сестер младенцев, вырванных из родных гнезд и угнанных в далекие окраины империи на лишения и муки.

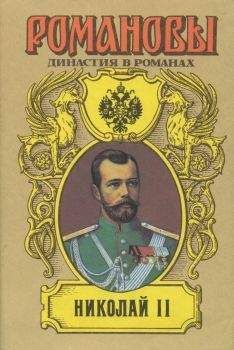

В 30-летнее правление Николая I еврейское население России не только разделяло общую тяжелую участь, но было еще больше ограничено в гражданских правах специальным законодательством. Через особые комиссии, так называемые «Еврейские комитеты» правительство детально регламентировало их жизнь, и в законодательных актах того периода отражается неумолимая и непреклонная воля царя подвергать еврейское население гонениям и ограничениям. В первую очередь, в актах утверждается принцип ответственности одного за всех и всех за одного. Правительственная деятельность в целом была направлена против евреев, как против представителей определенного вероучения — иудейского, от которого надо было ограждать православных, нестойких в религиозном отношении. Поэтому большинство законов ограничивает свободу передвижения и жительства евреев, санкционирует их выселение из деревень.

Русским законодательством евреи признавались дурными, способными на преступления, а потому их следовало ограничить в правах и оградить русское общество в целом от опасного элемента. Это обстоятельство, между прочим, еще больше содействовало сплочению еврейского населения в своих кагалах и отчуждению от коренного населения.

В царствование Николая I законодательных актов относительно евреев было около 600. Важнейшие из них — «Положение о евреях» 1835 года и «Положение о евреях» 1844 года. Первое «Положение» стремилось подчинить еврейский быт правительственной опеке и контролю, замыкало еврея в особое общество, отдельное от других.

Иную цель преследовало «Положение» 1844 года. По «точным изысканиям» правительственных чиновников было найдено, что причиной уклонения евреев от соединения с гражданским обществом является Талмуд. «Отчуждение евреев от общего гражданского устройства и от полезного труда, — гласил секретный в то время документ, — побудило правительство принять меры к устранению сего зла». Но поскольку никакие насильственные меры в течение веков не могли поколебать еврейского фанатизма, русское правительство решило принять меры нравственного их преобразования. В первую очередь ослабить влияние на них Талмуда, уничтожить учреждения, препятствующие слиянию евреев с гражданским обществом, а также заставить их заняться полезным трудом.

В этом смысле «Положение» постановило создать казенные еврейские училища в духе, противном талмудическому учению, уничтожить кагалы и подчинить евреев общему управлению, создать корпорацию казенных раввинов в противовес старорежимному типу раввина, запретить ношение особой еврейской одежды, пейсы и бороды, привлечь евреев к земледелию и ряд других мер.

В деле ограничения евреев в гражданских и человеческих правах, помимо правительственной власти, принимали участие и некоторые общественные группы. Под влиянием торгашеской зависти и религиозного предубеждения они хотели видеть евреев в бесправии и унижении.

Картина правового положения евреев будет полной, если добавим, что мелкая администрация на местах в своем практическом применении ограничительных мер еще больше расширяла и усугубляла их. К жертвам законодателя присоединялись жертвы жестокой исполнительной власти.

Все законодательство о евреях, как уже было сказано, определялось мотивом их вероисповедания, которое, наряду с исламом и язычеством, признавалось лжеучением. В 1825 году «Еврейскому комитету» вменяется в обязанность принять меры к уменьшению евреев в государстве, в особенности в тех местах, где их мало, но при этом правительство ни в коем случае не имело ввиду эмиграцию. Законодательство стремилось решить задачу «уменьшения евреев в государстве» путем поощрения их перехода в православие. Одновременно с усилением пропаганды христианства правительство предоставляло многочисленные льготы и облегчения тем, кто отрекался от еврейства. Так, указ от 25 сентября 1830 года даровал выкрестам освобождение от податей в течение трех лет. По указу от 23 января 1851 года с евреев земледельцев, перешедших в православие, аннулировались долги и недоимки по их землеустройству.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кантонисты"

Книги похожие на "Кантонисты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эммануил Флисфиш - Кантонисты"

Отзывы читателей о книге "Кантонисты", комментарии и мнения людей о произведении.