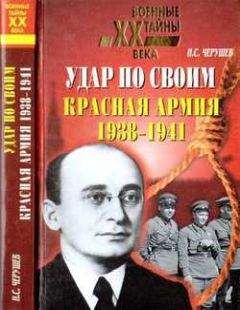

Н. Черушев - Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг."

Описание и краткое содержание "Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг." читать бесплатно онлайн.

Эта книга известного военного историка Н.С.Черушева в основном рассказывает о репрессиях против командиров Красной Армии в 1938-1941 годах. Она является логическим продолжением недавно вышедшей книги "1937-й год: Элита Красной Армии на Голгофе". Главный герой данного исследования - это командир Красной Армии, добровольно или по мобилизации вступивший в ее ряды, гордый своей принадлежностью к ее ратным подвигам и одновременно постоянно унижаемый различными чистками, проверками, неусыпным контролем со стороны политических и особых отделов. Однако изучение документов показывает, что многие из арестованных командиров, сломленные физическим насилием в тюремных застенках, продолжали оставаться патриотами, веря в правоту и справедливость советского строя, его необходимость для Родины. В книге упомянуто более трехсот лиц высшего командно-начальствующего состава РККА. Большинство из них погибли в мирное время в расцвете физических, творческих сил и организаторского таланта. По мнению автора, не случись этой трагедии, не было бы и трагических уроков 1941 года.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин»1.

Итак, Генсек партии от имени ее ЦК директивно, без определения конечного срока, закреплял метод физического воздействия на арестованным и подследственных в качестве правильного и целесообразного. Снисходительно погрозив своим начальственным пальчиком в сторону провинившихся работников НКВД, Сталин тем не менее оставил все без каких-либо изменений, предоставив местным органам НКВД самим решать, к кому этот метод применять. А как же иначе — ведь такая установка «...намного ускорила дело разоблачения врагов народа»! Аргумент, что и говорить, чрезвычайно убедительный!

Справедливости ради следует отметить, что к отдельным арестованным применялись и другие методы. Нередко у следователей не сводились концы с концами, и тут на помощь приходила партия, а точнее — партийная дисциплина, этот важнейший инструмент воздействия на арестованных из числа членов и кандидатов партии. Призыв к партийной совести, к признанию своей вины во имя высших интересов партии и страны, для разоблачения происков «врагов народа» играли в этом деле далеко не последнюю роль. Им всячески внушали мысль о том, что раскаяние и признание вины является требованием партии, что признаваясь во вредительстве, шпионаже, проведении терактов, подсудимый тем самым совершает благое дело для партии, народа и страны. Это хорошо подтверждается материалами следствия и процессами над Зиновьевым, Каменевым и их подельниками в 1936 г., над маршалом Тухачевским и его товарищами в 1937 г., а также над Бухариным в 1938 г. В личном письме И.В. Сталину «любимец партии» Бухарин в начале декабря

1937 г. вопрошал из тюремной камеры:

«...Но поверь, у меня сердце обливается горячей струею крови, когда я подумаю, что ты можешь верить в мои преступления и в глубине души сам думаешь, что я во всех ужасах действительно виновен. Тогда что же выходит? Что я сам помогаю лишаться ряда людей (начиная с себя самого!), то есть делаю заведомое зло! Тогда это ничем не оправдано. И все путается у меня в голове, и хочется на крик кричать и биться головою о стенку: ведь я же становлюсь причиной гибели других. Что же делать? Что делать?»2

Действительно, что же делать? Признаваться или не признаваться в инкриминируемых грехах? На сей вопрос каждый отвечал по-своему: одни выбирали первый путь (он, прямо скажем, тоже был нелегким), другие же (а их меньшинство) уходили в «глухую защиту», осыпаемые со всех сторон градом ударов. Тот же Н.И. Бухарин писал Сталину еще в середине января 1937 г.: «...И ничто, никто, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при каких лжесвидетелях... (будь хоть их легион), не заставят меня наклеветать на самого себя2. Я могу ослабеть, могу перестать соображать, может быть, стану только мычать, но буду отбиваться от подлецов»3.

В данной главе речь пойдет о военнослужащих — командирах, политработниках и других категориях командно-начальствующего состава РККА, которые, схваченные по 58-й статье и находясь в нечеловеческих тюремных условиях содержания в различных городах Советского Союза, все же находили в себе силы и мужество сопротивляться прессингу следствия, противоречить и не соглашаться с ним, несмотря на применяемые к ним «меры воздействия». Еще раз повторим, что речь идет о сопротивлении лиц, носивших статус заключенных, арестованных по 58-й статье Уголовного кодекса, а значит «врагов народа». То была борьба за свои права, как человека, за права, закрепленные в соответствующих статьях «Сталинской Конституции». То была борьба самоотверженная, трудная, связанная с опасностью для жизни, борьба за спасение чести и достоинства воина Красной Армии, гражданина СССР. То была, в конце концов, борьба за самосохранение, борьба против распада личности и превращения ее в безвольную особь, низведенную до простейших инстинктов.

Формы такого сопротивлении были самыми разными, хотя выбор был и не так уж велик. Перечислим их, назовем, так сказать, поименно:

— отказ подписывать протоколы допросов, содержащие сведения, вписанные туда следователем без согласия арестованного (подследственного), т.е. сведения, которые он не сообщал;

— отказ от ранее данных показаний, добытых методами физического воздействия;

— жалобы и заявления на имя Прокурора СССР, Главного военного прокурора, наркома обороны, руководителей партии и государства о своей невиновности и незаконных методах следствия;

— отказ на суде признать себя виновным и подтвердить показания, данные на предварительном следствии;

— самоубийство и попытки самоубийства.

Названные формы (способы) противодействия следствию являлись основными, их можно назвать активными. К числу других относились: сообщение заведомо ложных сведений о своих вербовщиках (вербовщике) в заговор (как правило, давно умерших); выявление и нейтрализация внутрикамерных агентов; «контрреволюционные, антисоветские» разговоры в камерах с осуждением методов следствия и отдельных следователей; оказание помощи сокамерникам, получившим физические травмы и увечья на допросах и т.п.

Если произвести соответствующую градацию, то самым распространенным из упомянутых форм противодействия был отказ в ходе следствия от ранее данных вымышленных показаний, а также отказ в суде признать себя виновным и подтвердить те сведения, которые следователь выбил на предварительном следствии. Если бы не существовавшие в тюрьме ограничения в предоставлении подследственным писать жалобы и заявления в различные инстанции, то, несомненно, эта форма была бы самой массовой. Но не всегда и везде арестованному давали ручку (карандаш) и бумагу, к тому же все написанное им ложилось на стол к тому же следователю, что вел его дело. И дальше этого стола жалоба могла и не пойти, могла надолго там застрять, а то и просто «затеряться». Если уж протоколы допросов таинственным образом «пропадали», то что говорить о каких-то мелочах в виде заявления арестованного. И тем не менее жалобы и заявления писали практически все, как только к тому появлялась возможность.

Изученные автором в Архиве Главной военной прокуратуры дела надзорного производства на высший командно-начальствующий состав (от Маршала Советского Союза до комкора и им равных) позволяют сделать следующие выводы.

1. Абсолютное большинство арестованных, пройдя с различными потерями для себя предварительное следствие, огромные надежды возлагали на суд, рассчитывая рассказать там о чудовищной клевете на каждого из них и зверских методах допроса, непременно доказать свою невиновность и непричастность к военному заговору, террористической деятельности, вредительству и т.п. И не вина, а беда этих людей в том, что судьи, заранее проинструктированные, сознательно не давали им высказаться до конца, в самом начале прерывая заявления репликой: «Суду все ясно!»

2. Несмотря на упорное нежелание суда слушать доводы подсудимых в свою защиту, тем не менее почти все они (за небольшим исключением) успевали заявить, что отказываются от показаний, данных ими на предварительном следствии.

3. Самоубийство как форма противодействия следственным органам, в тюремных условиях сколь-нибудь значительного распространения не получила. Хотя такие случаи имели место. Некоторые командиры РККА, исчерпав все возможности доказать свою невиновность и не видя достойного выхода из создавшегося положения, шли на самую крайнюю меру — они лишали себя жизни. Среди таковых был комкор Лапин Альберт Янович — помощник командующего ОКДВА по авиации, предсмертную записку которого мы уже приводили. Заместитель начальника политуправления Забайкальского военного округа дивизионный комиссар Невраев Георгий Федорович повесился в камере тюрьмы. Попытки самоубийства, правда не совсем удачные, были и у других арестованных военачальников Красной Армии.

К слову сказать, что и на «воле», затравленные зачастую абсурдными политическими обвинениями, командиры и политработники РККА стрелялись и вешались (чаще первое, реже — второе). В целом по Красной Армии в 1937 г. зарегистрировано 782 случая самоубийства и покушения на самоубийство. В 1938 г. (без Военно-Морских Сил, которые существовали как самостоятельный наркомат) таких случаев в РККА было уже 832 4.

Как известно, девиз «Стоять, держаться до конца!» в ходе многомесячного следствия выдержали не все арестованные военачальники. Они «сошли с дистанции», не выдержав выпавших на их долю тяжелых физических и моральных истязаний. И тем более мы должны воздать должное тем героям-мученикам, которые пройдя все основные и дополнительные круги ада следствия, сумели выстоять и победить. Победить в смысле не сломаться, не дать вырвать из себя слова признания в несовершенных ими преступлениях, не оговорить своих начальников, подчиненных и сослуживцев. Эти люди должны по праву считаться совестью Красной Армии, ее гордостью. Их поведение на следствии и на суде — эталон морально-этических правил, соблюдения норм чести и достоинства офицера в их лучшем, истинном понимании.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг."

Книги похожие на "Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Н. Черушев - Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг."

Отзывы читателей о книге "Удар по своим: Красная Армия: 1938-1941 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.