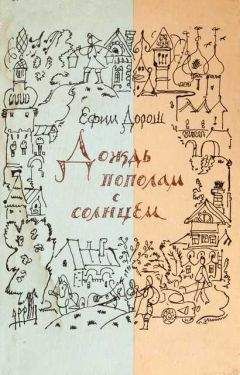

Ефим Дорош - Дождливое лето

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дождливое лето"

Описание и краткое содержание "Дождливое лето" читать бесплатно онлайн.

Ефим Дорош около двадцати лет жизни отдал «Деревенскому дневнику», получившему широкую известность среди читателей и высокую оценку нашей критики.

Изображение жизни древнего русского города на берегу озера и его окрестных сел, острая сов-ременность и глубокое проникновение в историю отечественной культуры, размышления об искусстве — все это, своеобразно соединяясь, составляет удивительную неповторимость этой книги.

Отдельные ее части в разное время выходили в свет в нашем издательстве, но объединенные вместе под одной обложкой они собраны впервые в предлагаемом читателю сборнике. К глубокому прискорбию, сам Ефим Дорош его не увидит: он скончался двадцатого августа 1972 года.

Своеобразие данного издания состоит еще и в том, что его оформление сделано другом Ефима Дороша — художницей Т. Мавриной.

Художник Т. А. Маврина

Николай Семенович приехал ко мне тогда рано утром и повез куда-то за Павловск, к берегам Сары, где — слышал он— найдены залежи известкового туфа или мергеля. Не знаю, зачем они ему понадобились, — район был не наш, а сам по себе туф или мергель не такая уж редкость.

Мы подошли с ним к излучине реки, к топкому ее берегу, на котором росли ивовые кусты и невысокие, тощие березки. Над этой сырой и плоской землей возвышался бугор, в склоне которого чернела исполинская яма, — должно быть, карьер, где добывают этот самый туф или мергель. На черной стене карьера, из которой беспрерывно сочилась вода, видны были следы как бы гигантских зубов, оставленные экскаватором.

Покамест мы шли вдоль подошвы бугра, пересекая бесчисленные ручейки, бегущие из карьера, под ногами чавкала земля, хрустела сочная болотная растительность. Николай Семенович спустился в карьер, а я поднялся на склон бугра, откуда мне было видно, как Николай Семенович ходит под черными и мокрыми стенами карьера, нависшими над ним, как он скоблит их какой-то большой, специальной, трезубой вилкой, отваливает ею ломти грунта, разламывает их и осматривает.

Я слышал, как он при этом приговаривает: «Хорошо… Хорошо… Вот он, вот он… Сегодня же напишу письмо…» — называет имя одного из виднейших ученых страны, известного ботаника, лесовода и географа, с которым переписывается в течение многих лет. В этом его бормотании, в неутомимости и проворстве, с какими он обследовал карьер, была завидная молодая увлеченность, самозабвение.

Потом он вылез наверх, перепачканный землей, принялся показывать мне кусочки туфа или мергеля, — я так и не помню, что же это было, — которые, просыхая на солнце, стремительно светлели. Он разламывал их и показывал мне, что они прослоены черными, как каменный уголь, корочками. Эти корочки меня почему-то заинтересовали, и я спросил, откуда они, на что Николай Семенович ответил, что это, по всей вероятности, смятые и спрессованные остатки болотных растений. Впрочем, он тут же осторожно заметил, что для окончательного решения необходим геоботанический анализ. Мне почему-то показалось, что осторожность у него не только от привычки к точности, какая требуется при такого рода занятиях, но еще и от врожденной честности и вежливости, которые не позволяют ему ввести кого-либо в заблуждение.

Нашу поездку Николай Семенович считал предварительной. «Сюда надо забраться на целый день;— говорил он, — с резиновыми сапогами, да кислоты обязательно взять». Он объяснял мне, как это хорошо, что соседи взялись разрабатывать известковые удобрения, что и нам это необходимо нужно, что давно пора в нашем районе исследовать почвы на кислотность. Я примерно знал, в чем сущность известкования, поэтому слушал не особенно внимательно, — мне вспомнилось, как я впервые увидел Николая Семеновича, худощавого, быстрого, шагающего по полям со скляночкой, из которой, наклонившись, он изредка капал на землю кислоту и смотрел, не кипит ли. Только одна подробность привлекла мое внимание. Оказывается, что животные, если они едят сено с лугов или полей, получивших известь, отличаются крепким костяком.

Так, разговаривая, цепляясь за кусты и давя подошвами какие-то мясистые растения, мы поднимались по склону бугра. Было странно, что здесь растут осока и тростник. Но и на вершине бугра, когда мы поднялись на нее, мы увидели, как среди с мятлика и торчащей повсюду пушицы кое-где покачиваются тростники. Из-под наших башмаков сочилась вода, ноги вязли, словно мы не на холме, господствующем над округой, откуда далеко видно вокруг, а в топкой низменности.

Мы любовались широкой речной долиной, горделивым изгибом реки, сияющей в лучах солнца, плотиной на ней и маленькой электростанцией, бесконечным картофельным полем, простерщимся за рекой к дальнему лесу, где над светлой массой берез и осин торчали темные пики елок.

* * *Сегодня я вспомнил почему-то, как лет десять тому назад, дождливым московским летом, когда на мокром асфальте от только что проглянувшего сквозь тучи солнца лежали слепящие пятна света и округлые дырявые тени молодых лип, мы бродили по городу с одним литератором, и он сказал, что хорошо бы написать рассказ на одном лишь «настроении», с ослабленным сюжетом и назвать его «Дождливое лето».

Уже на исходе первая неделя июля. Почти весь июнь был на диво жаркий, знойный, грозящий засухой. Только в самые последние дни июня, перед нашим приездом сюда, пошли вдруг дожди. Дождям этим сперва радовались. Дивно принялся расти картофель, хороши стали овсы, хорош лук, не плохи хлеба, особенно яровые, потому что озимь кое-где изрежена суровой зимой. Поправились и травы, которые начали было гореть, совсем стали хорошие. Но косить нельзя — каждый день дождь. Выдастся погожее утро, отработают косцы росу, навалят травы, а с обеда принимается лить дождь, скошенного не высушить, не убрать…

И постепенно тревога охватывает людей.

* * *Виктор собирается в кино: чуть присев, изогнувшись, он заглядывает в зеркальце на комоде, причесывается. Наталья Кузьминична говорит: «Ничего я в кине вашем не понимаю, по-тому и не хожу, и ни одна баба не ходит, только мужики да молодцы с девчатами. Чего хорошего в том кине! Мельтешится— и всё. А вот постановку учителя зимой делали, тут я все поняла. Приехал бы кто с постановкой, так я бы не то что рубль — десять рублей отдала за билет».

Виктор смеется.

А я думаю о том, почему бы нашей актерской молодежи не организовать веселые и яркие «бродячие» труппы, — сколько у нас актеров в столицах и больших городах! И какая это отличная школа — колесить по проселкам, большакам, автомобильным магистралям! И не такое уж это бесприбыльное дело, — Наталья Кузьминична не зря сказала про десятку за билет. Не знаю, как где, а у нас тут по деревням народ денежный.

Уже другой мост по-хозяйски считал вагоны поезда, и звук сирены, приглушенный расстоянием, теперь не казался таким резким.

Огромная земля была за окнами.

* * *Мне рассказали про Пелагею из самой дальней нашей деревеньки Жаворонки, как ее недавно судили за воровство. Пелагея работала свинаркой и жила неплохо. Она даже дом капитально отремонтировала. А работников у них в семье она одна. Остальные все у нее — «дай да купи!». Шутка ли, прокормить одной такую ораву — троих мальчишек да старого деда, который давно уже «вышел из годов». Вот все и удивлялись Пелагеиному достатку. Казалось бы, неоткуда ей жить так, как она жила.

Правда, Пелагея всюду хвалилась своей коровой: так уж будто она хорошо доится, что и себе хватает и на продажу много остается. Что же, Пелагея действительно молоко продавала и своим сельским и в город возила. Не станут же люди учитывать ее корову, не фермская.

А потом выяснилось, что молоко Пелагея воровала. Выпишут поросятам молока, а она им ничего не даст, продает. У нее и поросята были плохие, часто дохли. Но людям все как-то невдомек.

Открылось же Пелагеино воровство случайно.

Было постановление, чтобы все свинарки получали молоко в-одно время, с вечера. А Пелагея все норовила получить отдельно, — то она будто забудет прийти вечером, то недосужно ей. Ведь если ей вместе со всеми получать молоко, так со всеми надо и поросятам нести, домой уж тут от свинарок не уйдешь. Вот она и приходила за молоком утром.

На этом и поймали Пелагею. Проследили, как она, получив молоко, собралась отвезти его в город, на рынок… И отдали под суд.

Судили Пелагею здесь же, в колхозе. Суд вошел в ее тяжелое семейное положение и присудил к одному году принудительных работ с отбыванием в колхозе.

Пелагее двадцать шесть или двадцать семь лет, хотя на вид ей можно дать за тридцать. Она невысокая, сильная, с грубоватым, но приятным лицом, проворными, ловкими движениями, которые выдают умелую, быструю работницу. Теперь она работает в поле — почернела лицом, стала как бы жилистее, суше, словно насквозь прокалило ее солнце.

Некоторые деревенские женщины злорадствуют, — мол, это тебе не свинарник, где сейчас работать легко: и корм подвозят, и воду…

А вообще-то мало кому есть дело до Пелагеи.

Деревенские бабы, например, так те видят во всем, что случилось с Пелагеей, некую закономерность: у них вся семья такая, и дед ее вор, однажды у Лизаветы бадью украл, и отец покойник поворовывал, и мать… Ее ведь, Пелагею, и муж прогнал за воровство. Она в другую деревню была выдана, пожила с мужем, мальчонку своего старшего родила да вдруг попалась на воровстве у соседей. Вот муж ее и выгнал. Это у нее все от деда да от отца. Дед-то у них не только вор, он еще грязный всегда, потому и прозвали его Мараций.

Так я узнал, кстати, происхождение этого странного имени, звучащего несколько на итальянский лад. Здешние обитатели произносили его при мне не раз, причем всегда с пренебрежительной усмешкой.

Конечно, я не могу согласиться с нашими деревенскими женщинами, хотя понимаю, что в чем-то они правы, — семья не воспитала в Пелагее сколько-нибудь твердых нравственных правил, представлений о порядочности, честности, как это случилось, например, с сыновьями той же Натальи Кузьминичны. Диву даешься, но Виктор и Андрей, почти ровесники Пелагеи, выросшие в тех же деревенских условиях, выглядят людьми иного времени, иного социального слоя. Правильнее сказать, что и они, и Николай Леонидович, и многие другие молодые деревенские люди в возрасте от двадцати до тридцати лет, с которыми я встречаюсь, что все они представляют собою тип современного крестьянина, тогда как Пелагея словно бы явилась из прошлого.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дождливое лето"

Книги похожие на "Дождливое лето" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ефим Дорош - Дождливое лето"

Отзывы читателей о книге "Дождливое лето", комментарии и мнения людей о произведении.