Владимир Бушин - Это они, Господи…

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Это они, Господи…"

Описание и краткое содержание "Это они, Господи…" читать бесплатно онлайн.

Эта книга никого не оставит равнодушным. Одни порвут её в клочья или сожгут и развеют пепел, но другие прочитают, то смеясь, то плача, и дадут почитать родным, близким, знакомым, которые скорей всего зачитают её, — так уже бывало со многими книгами Владимира Бушина.

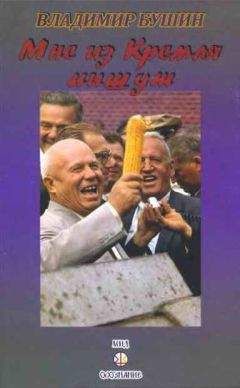

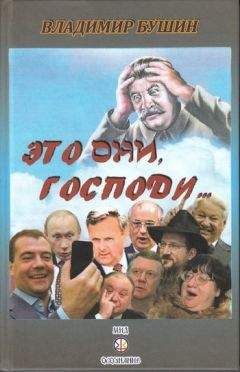

Тем более, что на этот раз работа писателя особенно широка по охвату событий и лиц современности. Вглядитесь в обложку. На ней в одинаковой позе с одинаково ликующим выражением лиц — старый Никита Хрущёв и молодой Дмитрий Медведев, два отца родимых нашего народа — давний зачинатель перекройки и нынешний её продолжатель. Первого мы видим во время его визита в США: он поднял в правой руке, как факел, подаренный ему початок кукурузы, обещая с помощью этой «царицы полей» привести нас в коммунизм; второй тоже во время визита в США поднял в правой руке подаренный ему некий новейший аппарат связи и увидел там не призрак коммунизма, а своего помощника: «Привет, Аркадий!». И о многом, что было за время между этими визитами, вы прочитаете в этой книге.

Твой друг Владимир Войнович уверял, будто его не приняли в Литературный институт потому, что сочли за еврея, а я, говорит, отродясь евреем не был, только похож. Что же, ему так и сказали: «Евреев не берём»? Критик Сарнов рассказывает, как в своё время обстояло дело с приёмом в гимназию Бориса Пастернака. Он приводит письмо директора гимназии к родителям, в котором прямо говорится, что в этом году норма приёма евреев уже выполнена, приходите в будущем году. Он пришел и Бориса приняли. Тут всё ясно.

Беспартийный и похожий на еврея Войнович, член Баварской академии изящных искусств, конечно, врет. Меня, например — и русского, и фронтовика, и члена партии, и уже печатавшегося — приёмная комиссия Литературного института тоже отвергла. И пролез я только благодаря вмешательству самого директора — царство ему небесное! — Федора Васильевича Гладкова.

В Литературном институте едва ли не треть из студентов и преподавателей были евреи. Слава Богу, норма выполнялась с русским революционным размахом, по-стахановски. Взять хотя бы наш курс: Григорий Бакланов, Семён Сорин, Григорий Поженян… Это фронтовики, но приняли и прямо из десятилетки Людмилу Шлейман, Андрея Марголина, Эдуарда Иоффе… Если по израильским законам и еврейским энциклопедиям, считающим евреями и тех, у кого только мать еврейка, то можно назвать ещё и моего друга Евгения Винокурова (он, правда, не признавал израильские законы), Михаила Коршунова, Юлю Друнину. Двое первых и женились позже на еврейках, а Юля, разойдясь с Колей Старшиновым, стала женой известного сценариста Алексея Каплера. Всего же нас было на курсе человек 25. Посчитайте…

А вот сохранившаяся у меня фотография выпускников предыдущего курса. На ней в центре — Константин Симонов, видимо, председатель экзаменационной комиссии, и 24 выпускника, из них 12 евреев (13-й, Александр Шендерович, отсутствует), 1 аварец, 1 армянка, 2 украинца и 8 русских. Восемь!.. То есть евреев 50 %, а русских — 33. Почему же не приняли Войновича? Загадка…

Через год, пишешь ты, Дементьев, опять же «именно из-за отца» тебя не приняли в Институт международных отношений. Тут, во-первых, непонятно, почему «через год», т. е в 1946-м, когда тебе исполнилось восемнадцать, ты не оказался в армии, а опять двинул в институт и после института, когда, например, поэта Владимира Корнилова забрили, ты, патриот, опять избежал солдатской лямки. Но главное в другом.

Пишешь, что при поступлении в МГИМО скрыл, что отец сидит по 58 статье, успешно сдал экзамены и был принят. Да неужели столь важный институт можно было так легко провести? Сомнительно… А дальше и вовсе диво дивное: «Но неожиданно для всех я забрал документы и уехал обратно в Калинин. Мне было стыдно, что я предал отца, он учил меня всегда говорить правду». Больше всего это неожиданно для меня: уж больно, Андрюша, это красиво, благородно и возвышенно, — совершенно как в твоих стихах: «Я ненавижу в людях ложь»… «не люблю хитрецов, не умею хитрить», «я не умею притворяться»… Или — как в рассказе Гюго о юном коммунаре, которого версальцы схватили и хотели расстрелять вместе со взрослыми, а он, дав слово вернуться, уговорил отпустить его проститься с матерью, и, не веря слову мальчишки, его отпустили, а он вернулся… А ведь до этого у тебя, друг любезный, было много времени, чтобы устыдиться за предательство. Но главное, чего стыдиться-то, если ты «ни на секунду не сомневался в невиновности отца». Значит, не было с твоей стороны никакой лжи и никакого предательства, а только видимость того и другого. И совесть твоя должна бы оставаться чистой.

Но я читаю: «Невиновность отца подтвердилась через несколько лет, когда он был реабилитирован». Можно подумать, что реабилитирован посмертно. А на самом деле — и тут открывается бездна твоего предательства — у тебя же в одной из прежних книг есть стихотворение «Тридцать седьмой», где ты пишешь, что отца посадили — «Я помню тот пасмурный час» — именно в том году. А просидел он года три и вовсе не по 58 статье. Судя по всему, отец вернулся из заключения ещё до войны. И — «сняли судимость с него». Значит, ни в каких анкетах ты и не должен был указывать, что отец сидел. Когда началась война отцу твоему Дмитрию Никитовичу было ровно сорок лет. Он подлежал скорому призыву в армию, и был призван, и прошел войну, и вернулся с орденами, и ты писал:

Я помню первый день войны…

И возвращение отца…

И ты просил его:

Отец, расскажи мне о прошлой войне…

Позволь в День Победы я рядом пройдусь,

Когда ордена ты, волнуясь, наденешь.

Из всего этого следует кошмарный для твоей биографии вывод: подавая заявления о приёме в Академию и в МГИМО ты ничего не скрывал, нечего было скрывать, и не приняли тебя вовсе не из-за отца, уже вернувшегося с войны фронтовика-орденоносца. Пока родители были живы, ты не смел вякать о своих вузовских страданиях и о беспримерном благородстве, но отец, когдэ ему было под девяносто, умер, потом и мать, она на семь лет моложе. Всё! Теперь можно. Раньше ты предал партию, комсомол и Советскую власть, а теперь предал и отца, и мать.

Братья по духу

Да ведь это доказывается и по-другому. Если советские порядки были такие, что тебя не приняли «из-за отца» в Медицинский, а потом и в Международный, то как же на следующий год приняли в Литературный — в единственный на всю страну, в идеологический, в элитный да ещё, по твоим словам, при конкурсе 15 человек на место? А как потом «сыну врага народа» советские живодёры доверили высокие посты главного редактора областного издательства, замзавотделом ЦК комсомола, и какого — пропаганды! — самого главного. Наконец, как доверили массовый журнал ЦК комсомола «Юность», выходивший тиражом в 3,5 миллиона экземпляров? Как могли эти изверги осыпать тебя премиями и орденами вплоть до ордена Ленина?

«Завтра», № 52’10

ГЕНИЙ С МЕДАЛЬЮ

Борьба за свою гениальность

Из тех достославных соотечественников, что в воскресенье 22 ноября в телепередаче «Имя Россия» сокрушали, топтали, четвертовали, колесовали, пилили, сверлили и оплёвывали имя и образ Владимира Ильича Ленина, меня больше всего восхитил, даже умилил известный художник-миллионер Глазунов, по имени Илья, гений 1930 года рождения. Вы, возможно, переспросите: гений? Судите сами.

Только в годы контрреволюции он написал достойные кисти Рафаэля портреты великого демократа Анатолия Собчака и его сирой вдовицы Людмилы Нарусовой, любимицы тувинского народа, лучшего мэра всего земшара Юрия Лужкова и его лучшей супруги Батуриной, миллиардерши (что может быть лучше?), знаменитого поэта современности, как пишет о нем Станислав Куняев, Ильи Резника и папы римского, градоправительницы Валентины Матвиенко, благоуханной розы, выращенной в оранжерее Ленинским комсомолом пятьдесят лет тому назад, и митрополита, играющего роль замполита… Ну как же не гений! Что вам ещё надо?

Мало того. Тот же С. Куняев, главный редактор «Нашего современника» в книге «Мои глобальные победы» (Алгоритм, 2007) рассказывает, что в 1996 году Глазунов предложил журналу свои весьма пространные воспоминания под названием «Россия распятая». Ну, а как назвать иначе? «Россия на Голгофе» уже было сто раз. А «распятая» только пятьдесят, это посвежее.

Как водится, к первой публикации была сделана как бы редакционная «врезка», содержащая краткие данные об авторе. Он сам её и писал, сам и назвал себя там гением. Куняев поправил: «знаменитый». Когда пришла вёрстка номера, художник явился в редакцию, стал читать и — сразу:

«— Так не пойдёт!

— Что не пойдёт? — удивился я.

„Знаменитый“ не пойдёт.

— Хорошо. Давайте напишем „выдающийся“.

— Не пойдёт!!

— Ну „великий“?

— Нет, — отрезал Глазунов, — только „гениальный“!!! Вы не понимаете, что, печатая мою книгу в десяти номерах, вы в два-три раза поднимете тираж своего умирающего журнала».

С трудом удалось уговорить на «великий». А тираж после его 51-го «Распятия» не поднялся в 2–3 раза, наоборот — упал с 21.064 экземпляров до 16.289, но деликатнейший Куняев милосердно утаил это от мемуариста.

Но вот в 2006 году в том же «Алгоритме» вышла книга Валентина Новикова о Глазунове, и названа не как-нибудь, а «Русский гений». В предисловии, которое, судя по журналу, мог написать сам гений, в первых же строках объявляется: «Илья Глазунов снискал славу самого „скандального“ и самого выдающегося художника XX века. Безоговорочное официальное подтверждение титула „самый выдающийся художник XX века“ он получил по результатам опроса соотечественников, а ЮНЕСКО удостоило его Золотой медали Пикассо за особо выдающийся вклад в мировую культуру».

Интересно. А кто, когда, где проводил опрос? Меня, например, никто не спрашивал, и не слышал я об опросе. Но — не спорю. Раз медаль выдали, печать поставили, значит, гений. А вот имелись ли медальки ЮНЕСКО у Репина, Врубеля, Серова, Левитана, Васнецова, Сурикова, Коровина, Малявин и других хотя бы только русских художников XX века, которых наш гений заткнул за пояс как самый-самый? К тому же, всезнающий Куняев утверждает, что Глазунов терпеть не может Пикассо, художника совершенно иного склада, и считает его просто авантюристом. И это подтверждается тем, что на вопрос о любимых художниках Илья назвал в книге о нём девять имён, и Пикассо среди них нет. А В. Новиков, с восторгом говоря о Золотой медали ЮНЕСКО, умолчал, чье имя она носит. Но как же так? Если бы мне предложили медаль имени, допустим, Валентина Сорокина, разве я её принял бы? Да ни в жисть! А тут гений, а хватает…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Это они, Господи…"

Книги похожие на "Это они, Господи…" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бушин - Это они, Господи…"

Отзывы читателей о книге "Это они, Господи…", комментарии и мнения людей о произведении.