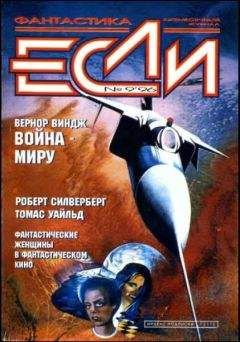

Мириам Аллен де Форд - «Если», 1996 № 09

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Если», 1996 № 09"

Описание и краткое содержание "«Если», 1996 № 09" читать бесплатно онлайн.

Мириам Аллен де Форд. ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ, рассказ

Вернор Виндж. ВОЙНА — МИРУ, роман

Андрей Родионов. КАЖДЫЙ МНИТ СЕБЯ СТРАТЕГОМ…

Томас Уайльд. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЛ СОБОЙ, рассказ

Сергей Бирюков. РИТМЫ ЖИЗНИ

ФАКТЫ

Роберт Силверберг. КОСТЯНОЙ ДОМ, рассказ

ФАКТЫ

Сергей Бережной. ПЯТАЯ СТУПЕНЬ

РЕЦЕНЗИИ

На правах рекламы [Издательства представляют]

PERSONALIA

ВИДЕОДРОМ

Я сказал всем, что, когда мы построим следующий дом, я сделаю пиво, и мы сможем отметить это событие как полагается.

Конечно же, они не поняли, о чем я говорю, но вид у них был весьма довольный.

А завтра, как сказал мне Пол, он начнет учить меня другому языку. Тайному. Который позволено знать только соплеменникам.

Перевел с английского Андрей НОВИКОВ

ФАКТЫ

Автомобильным пробкам — одной из самых раздражающих проблем большого города — похоже, скоро придет конец.

В Научно-техническом институте Джорджии была разработана первая система контроля за движением — «Терминус» — в основе которой лежит принцип работы нервной системы человека. «Терминус» содержит две подпрограммы: одна анализирует данные о возможных автомобильных пробках, другая — контролирует работу светофоров для обеспечения оптимальной регулировки движения. Электронные единицы — аналог нейронов — сообщают индивидуальный номер машины на определенном направлении дороги и посылают импульс о местонахождении автомобиля в главный компьютер. Если количество импульсов с одного участка шоссе превышает допустимую норму, системе, регулирующей работу светофоров, дается команда на увеличение промежутков времени для проезда. Впервые «Терминус» использован в Атланте во время Олимпийских игр.

В упряжке с компьютеромРабочие, занятые на физической работе, наиболее подвержены травмам спины. Это хорошо известно предпринимателям, вынужденным выплачивать травмированным большие денежные компенсации. К решению проблемы подошли ученые университета штата Огайо. Они изобрели и сконструировали некую «упряжь», контролирующую движения, и подключили ее к компьютеру. Сенсоры, расположенные вдоль позвоночника, дают изображение движения в трехмерном пространстве. Компьютер анализирует те, которые оказывают действие на поясничное сплетение, контролируя группы мышц, подверженные наибольшему риску. В случае опасности звучит сигнал. Изобретение, по мнению ученых, должно дать весьма высокий эффект.

Сергей Бережной

ПЯТАЯ СТУПЕНЬ

Разговор о судьбах отечественной фантастики, начатый В. Ревичем, продолженный Э. Геворкяном (см. №№ 4–8), завершает петербургский критик, главный редактор критико-библиографического журнала по проблемам фантастики «Двести».

Итак, российская НФ в 90-е годы…

Любые заметки о нашей современной отечественной фантастике напоминают репортаж о пуске очередного космического корабля. Прошла команда «ключ на старт», грохнула в бетон огненная струя, носитель уходит в небо… «Рыскание, вращение в норме… есть отделение третьей ступени…»

Не отпускает меня ощущение, что я сотрудник ЦУПа. Телеметрия перед глазами. Полет нормальный, иностранный. Отделяется ступень за ступенью, а выхода на орбиту все нет и нет, остается только констатировать новое событие — новый этап — в ходе полета. И я говорю: «Есть отделение третьей ступени…» Это репортаж о «полете» отечественной фантастики. Каждое новое поколение писателей отталкивается от опыта и наработок предыдущих поколений, приобретает набранную «старичками» скорость — и включает свои двигатели.

* * *В конце 80-х Борис Стругацкий частенько обнадеживал отечественных авторов: рынок все поставит на свои места, кто пишет лучше, тот будет больше издаваться. Поскольку немало российских авторов действительно писали лучше, чем, к примеру, Гамильтон или Ван Вогт, то торжества рынка наши фантасты ждали с нетерпением.

И Борис Натанович не ошибся. Издавать начали — причем именно тех, кто писал лучше. Но это было совсем-совсем другое «лучше». Рынок не интересовался художественными достоинствами прозы. Издатель был озабочен лишь тем, каким тиражом эту прозу можно продать.

Буквально за два-три года определились «лидеры продаваемости» нашей фантастики. Авторы (никак не могу назвать их писателями), бывшие во время оно аутсайдерами, начали «клепать» роман за романом. По сравнению с тиражами их книг словно поблекла слава блистательных Стругацких и отступил в тень доселе беспроигрышный Кир Булычев.

Для всех прочих кропотливых творцов, державших наготове манускрипты и ждавших лишь сигнальной ракеты, чтобы броситься на штурм издательств, стало ясно, что ракета не взлетит. Сигнала не будет.

Легкой победы не получилось. О массовых тиражах можно было забыть. Некоторые дрогнули и решили, что игра не стоит свеч. О них умолчим из сострадания. Ну а плодовитые «лидеры» пусть не рассчитывают на бесплатную рекламу. Остались те, кто, видимо, по наитию, ибо опыт существования в условиях рынка уцелел разве что в самых потаенных глубинах генной памяти, надеялись, что их час придет.

И час пробил.

В 90-х годах «четвертое поколение» фантастов, которому долго не давали включить двигатели, наконец сумело реализоваться. Они издают книги, получают премии, создают неортодоксальные концепции — в общем, «полет нормальный».

К тому времени к отделению была готова уже следующая ступень — новое поколение фантастов. Они по молодости своей не успели получить горьких пилюль от стражей идеологии из Госкомиздата, не испытывали неприязни к Гаррисону и Хайнлайну за то, что романы оных публикуются чаще и лучше, не пытались привить читателю вкус к «странной» прозе и литературным экспериментам. Новые авторы любили Гаррисона если и не больше, чем Стругацких, то почти так же, как Воннегута. Они видели разницу между книгами Олдоса Хаксли и Урсулы ле Гуин, но читали «Обезьяну и сущность» и «Левую руку тьмы» с одинаковым удовольствием. Для этого поколения вровень с книгами Стругацких встали «Властелин Колец» Тол кина и «Дюна» Херберта.

И когда авторы пятого поколения вошли в возраст осознанного творчества, они взяли на вооружение не только Раскольникова, но и бластер Хана Соло. Новое время потребовало новых песен…

Начало новых времен неизбежно и естественно совпало с концом прошлой эпохи. И знамением их была кончина Аркадия Натановича Стругацкого. Это была страшная потеря. Аркадий Натанович безмерно ценил в людях даже мельчайшие крупицы таланта, помогал чем мог — предисловием, рекомендацией, советом… Вряд ли даже он сам предполагал, как много людей называет его своим Учителем. Он был настоящей опорой для всех, кто жил в тогда еще советской фантастике.

И вот этой опоры не стало.

Началась новая эпоха нашей фантастики — post Strugatskiem. Эпоха после Стругацких.

Исчез эталон совершенства, маяк погас. Остались книги, но любые лоции быстро стареют. Нужно было идти вперед, но фарватер не был промерен. Каждый автор вдруг оказался в положении первопроходца. Нужно было идти дальше, развивать достигнутое, искать новые возможности. Но поскольку к этому времени дубовый материализм был на издыхании, стало ясно, что есть масса тем, проблем и приемов, которые не попали в обойму Стругацких, поскольку были вне сферы отечественной НАУЧНОЙ фантастики, а иной советская фантастика, даже в диссидентских изданиях быть и не могла. Фэнтези тогда ходили в самопальных переводах, знакомство с немарксистскими учениями каралось жестоко, имена Борхеса, Кастанеды, Мамлеева были практически не известны массовому читателю.

Первым сориентировался Виктор Пелевин. «Затворник и Шестипалый» принес автору немедленное признание и популярность. Сюжет о двух цыплятах, один из которых преподает другому философски осмысленную им микроструктуру бройлерного комбината, подозрительно напоминал пародию на культовую «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, сдобренную аллюзиями из Карлоса Кастанеды. Дальше пошло по нарастающей. Похоронный гимн эскапизму в «Принце Госплана», тонкая игра с так называемой советской действительностью в «Омон Ра», «Жизни насекомых» и «Желтой стреле» разрушали исконные советские мифы. Но при всем изяществе и мастерстве Пелевина, его проза оставляет впечатление потусторонности, зазеркальности. Это не жизнь. Это ее фантом. Блистательная имитация. Герои «Затворника и Шестипалого» обладают характерами, им сопереживаешь. В поздних вещах Пелевина нет живых персонажей, есть символы, марионетки, муляжи. Демифологизация «совка» теряет магическую притягательность и обращается в гротеск, сатиру на дела давно минувших дней.

Вячеслав Рыбаков в своем творчестве исповедует диаметрально противоположные принципы. В его романах (а в 1990–1996 годах он выпустил «Очаг на башне», великолепный «Гравилет «Цесаревич» и «Дерни за веревочку») герои — реальные, теплые, живые люди. Возможно, причина такого восприятия в полной погруженности автора в сиюминутную жизнь, нет оторванности от «злобы дня», нет холодной умозрительности. Герои Рыбакова в высшей степени этичны. Симагин и Вербицкий в «Очаге…» как бы олицетворяют противоборствующие поведенческие принципы, этика — основная составляющая их образов. «Очаг на башне» и «Дерни за веревочку» подчеркнуто реалистичны. По сути, это бытовые романы с минимальной долей фантастики. В романе «Гравилет «Цесаревич» Рыбаков прослеживает альтернативный вариант развития человеческой цивилизации, с середины прошлого века отказавшейся от насилия в политике — то есть избравшей нравственный путь разрешения противоречий. Безусловно, это утопия, и утопия тем более очевидная, что автор в финале демонстрирует ее противоположность: мир тотального насилия, наш мир. Тема альтернативной истории вообще стала доступной только в постперестроечные времена, до того «объективные законы истории» неумолимо вели к торжеству коммунизма во вселенском масштабе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Если», 1996 № 09"

Книги похожие на "«Если», 1996 № 09" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мириам Аллен де Форд - «Если», 1996 № 09"

Отзывы читателей о книге "«Если», 1996 № 09", комментарии и мнения людей о произведении.