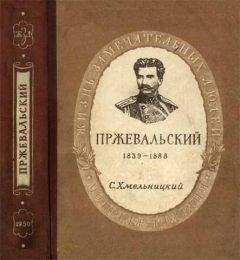

Сергей Хмельницкий - Пржевальский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пржевальский"

Описание и краткое содержание "Пржевальский" читать бесплатно онлайн.

В настоящем издании представлен биографический роман о великом российском путешественнике, исследователе Центральной Азии Николае Михайловиче Пржевальском.

Зимняя одежда тибетцев — длинная баранья шуба. Более зажиточные покрывают ее красной шерстяной тканью — далембой. На поясе тибетец носит саблю с плохим клинком, но богато отделанную серебром, бирюзой, крупными красными кораллами. За поясом торчит длинная трубка. Сбоку висит нож.

Жилище тибетца зимой и летом — черная палатка, сотканная из волос яка. В глиняном очаге, посередине жилища, постоянно горит аргал, в плоском железном котле варится еда. У очага разостланы бараньи и волчьи шкуры. На них сидят днем и спят ночью. Возле палатки устроен загон для баранов.

Пища тибетцев — баранье и яковое мясо. Едят его часто сырым. Вся семья усаживается у очага. Хозяин отрезает по куску кровавого мяса и бросает его каждому домочадцу.

Пржевальский знал по собственному опыту, как трудно в разреженном воздухе Тибета разжечь отсыревший аргал и сварить мясо. Неудивительно, что у тибетцев вошло в привычку есть мясо сырым.

В семейной жизни тибетских кочевников Пржевальский обнаружил редкое на земном шаре явление — полиандрию, то есть многомужество. «Каждые трое, четверо и более мужчин имеют, правда, одну общую жену».[48]

Когда тибетец умирает, «мертвеца отвозят в степь и здесь, во время чтения молитв, режут тело на куски, которые бросают собравшимся грифам. Птицы эти хорошо знакомы с подобной добычей и мигом во множестве слетаются на нее, не боясь вовсе людей…»

На этих грифов Пржевальский охотился много раз у горы Бумза. Громадные птицы парили над стоянкой и иногда садились на скате горы, шагах в пятистах от путешественников.

Неподалеку от стоянки путешественники расставили капканы. Однажды Эклону удалось поймать в них большого корсака, принадлежавшего к новому виду. Пржевальский назвал его «корсаком Эклона» (Vulpes Ekloni).

Тибетцы, кочевавшие в окрестностях стоянки, сначала чуждались путешественников. Но видя, что русские никому не причиняют вреда, кочевники стали приносить им на продажу масло и чуру, приводить баранов. Приходивших на стоянку тибетцев незаметно срисовывал Роборовский.

Горсточка русских привлекала всеобщее любопытство и возбуждала множество толков. «Проход наш без проводника через Северный Тибет, побитие еграев, о чем здесь везде уже знали, наше скорострельное оружие и уменье стрелять, — все это производило на туземцев необычайное впечатление».

В первые дни стоянки у горы Бумза охота на грифов, странствия по окрестностям, встречи с местными жителями доставляли Пржевальскому новые сведения и впечатления. Николай Михайлович писал свои заметки. Казаки чинили износившуюся одежду и вьючные принадлежности. «Вскоре все это было покончено, и мы не знали, куда деваться от скуки, проводя целые дни и ночи в дымной, холодной юрте. Теперешнее бездействие тяготило, пожалуй, хуже, чем все труды предшествовавшего перехода по Тибету, тем более ввиду неизвестности дальнейшей судьбы нашей экспедиции».

Наконец, на восемнадцатый день, к Пржевальскому прибыло посольство далай-ламы.

Посланцы далай-ламы. Рис. Роборовского.

Во главе его был один из высших светских сановников Тибета («светский степной управитель» — вероятно начальник всех кочевых хошунов) — Чжигмед-Чойчжор. Трое других были важные духовные лица — наместники трех знаменитых лхасских кумирен, остальные — начальники отдельных аймаков[49] далайламских владений.

Главный посланник был одет в богатую соболью курму, мехом наружу. Расспросив, как полагалось, здоровы ли путешественники и благополучно ли они совершили свой путь, Чжигмед-Чойчжор обратился с вопросом:

— Русские вы или англичане?

Монголы-переводчики перевели его вопрос с тибетского на монгольский, Иринчинов — с монгольского на русский. Пржевальский ответил:

— Мы русские.

Его ответ перевели посланнику.

Тогда Чжигмед-Чойчжор повел длинную речь о том, что русские еще никогда не бывали в Лхассе, что с севера в Тибет приходят только три народа — монголы, тангуты и китайцы, что русские — другой веры, чем тибетцы, и, наконец, что весь тибетский народ и сам далай-лама не желают впустить путешественников в свою страну.

— Странников, — ответил Пржевальский, — кто бы они ни были, следует радушно принимать, а не прогонять. Я и мои спутники пришли в Тибет без всяких дурных намерений. Единственная наша цель — научное изучение этой страны. Нас всего тринадцать человек, значит мы не можем быть опасны для тибетского народа и властей.

«На все это получился почти тот же самый ответ: о разной вере, о трех народах, приходивших с севера, и т. д. При этом, как сам посланник, так и вся его свита, сидевшие в нашей юрте, складывали свои руки впереди груди и самым униженным образом умоляли нас исполнить их просьбу — не ходить далее. О каких-либо угрозах не было и помину; наоборот, через наших переводчиков, прибывшие тибетцы предлагали заплатить нам все расходы путешествия, если мы только согласимся повернуть назад. Даже не верилось собственным глазам, чтобы представители могущественного далай-ламы могли вести себя столь униженно».

«Хотя мы уже достаточно сроднились с мыслью о возможности возврата, не дойдя до Лхассы, — говорит Пржевальский, — но в окончательную минуту такого решения крайне тяжело мне было сказать последнее слово: оно опять отодвигало заветную цель надолго, быть может навсегда… Невыносимо тяжело было мириться с подобной мыслью и именно в то время, когда все трудности пути были счастливо поборены, а вероятность достижения цели превратилась уже в уверенность успеха. Мы должны были вернуться, не дойдя лишь 250 верст до столицы Тибета».

Предложение тибетцев возместить расходы экспедиции Пржевальский отверг как недостойное русской чести. На просьбу же вернуться ответил:

— Если тибетцы единодушно отказываются пустить нас к себе, я согласен вернуться. Но я вернусь только в том случае, если посланники выдадут мне бумагу с объяснением, почему нас не пустили в Лхассу.

Посланники просили дать им время на размышление. Выйдя из юрты, они уселись в кружок на земле и совещались около четверти часа. Затем, вернувшись в юрту, Чжигмед-Чойчжор сказал, что бумагу, которую требует Пржевальский он дать не может, так как не уполномочен на то далай-ламой.

— Завтра утром, — ответил Пржевальский, — мы выступаем со своего бивуака. Будет бумага — пойдем назад. Не будет — двинемся к Лхассе.

Посланники опять посовещались между собой. Наконец Чжигмед-Чойчжор передал через переводчика:

— Мы согласны дать бумагу, но для того, чтобы ее составить, нам нужно вернуться к нашему стойбищу. Там мы будем вместе редактировать объяснения, почему не пустили вас в Лхассу. И если за это впоследствии будут рубить нам головы, то пусть уж рубят всем.

— Я путешествую много лет, — ответил Пржевальский, — но нигде еще не встречал таких дурных и негостеприимных людей. Об этом я напишу и узнает целый свет.

Не возразив ни слова, далайламские посланцы уехали.

На другой день, как только начало всходить солнце, посланцы привезли составленную ими бумагу. Началось чтение. Тибетцы читали бумагу вслух, монголы-переводчики переводили прочитанное с тибетского языка на монгольский, а Иринчинов — с монгольского на русский.

Вот подлинный текст этого документа в переводе на русский язык:

«Так как Тибет — страна религии, то случалось, что в него и в давнее время и после приходили известные люди из внешних стран. Но те, которые издревле не имели права приходить по единогласному давнишнему решению князей, вельмож и народа, не принимаются и, соблюдая это, велено стоять не на живот, а на смерть, и на это испрошено через живущего в Тибете амбаня[50] высочайшее утверждение[51]. Теперь же в местности Пон-бум-чун, принадлежащей к Напчу[52], в 10-й луне[53], 13-го числа, явились с намерением идти в Тибет чаганханов амбань[54] Николай Шибалисики[55], тусулачи[56] Акелонь[57], тусулачи Шивиковсики[58] с десятью солдатами. По получении известия об этом от местного начальства многие тибетцы отправлены были для расспросов, и после того, как они[59] оставались на месте двадцать дней, посланные из Сэра, Брайбона и Галдана[60] со многими светскими просили их возвратиться, и при личном свидании тщательно объясняли, что по вышеуказанным обстоятельствам в Тибет нельзя приходить. Они же отвечали, что если вы все дадите письменное, скрепленное печатью удостоверение, что нельзя приходить, вернемся, иначе завтра же отправимся в Лхассу. Почему мы и просили их возвратиться, как издревле установлено для всех, кто бы ни пришел из неимеющих права приходить». Подписи десяти далайламских посланников, «В год Земли и Зайца[61], в 11-й луне[62] 3-го числа».

После того как чтение и перевод закончились, бумага с печатью Чжигмеда-Чойчжора была вручена Пржевальскому.

«Тогда, скрепя сердце, — рассказывает Пржевальский, — я объявил, что возвращаюсь назад, и велел снимать наш бивуак. Пока казаки разбирали юрту и вьючили верблюдов, мы показывали тибетцам свое оружие и опять уверяли, что приходили к ним без всяких дурных намерений… Поверили ли посланцы этому или нет, но только, под влиянием успеха своей миссии, они весьма любезно распрощались с нами. Потом, стоя кучею, долго смотрели вслед нашего каравана, до тех пор, пока он не скрылся за ближайшими горами…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пржевальский"

Книги похожие на "Пржевальский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Хмельницкий - Пржевальский"

Отзывы читателей о книге "Пржевальский", комментарии и мнения людей о произведении.