Мария Жукова - Маршал Жуков — мой отец

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

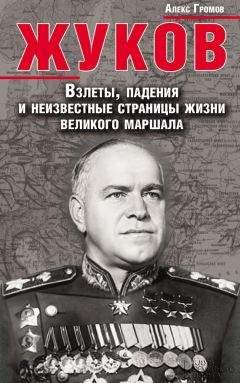

Описание книги "Маршал Жуков — мой отец"

Описание и краткое содержание "Маршал Жуков — мой отец" читать бесплатно онлайн.

Воспоминания младшей дочери маршала Г. К. Жукова Марии Георгиевны Жуковой, члена Союза писателей России, рисуют живой образ непобедимого полководца, сумевшего в безбожные времена сохранить сердце православного христианина. Книга написана простым языком и предназначена для широкого круга читателей.

Михаил Артемьевич Пилихин дружил с Николаем Семеновичем Головановым, руководителем Синодального хора, состоящим в основном из мальчиков. Хор этот пел на службах в Успенском соборе Кремля и в храме Христа Спасителя. Пилихин брал своих детей и Егора с собой на службы. Отец вспоминал: «В Успенский собор ходили с удовольствием слушать великолепный Синодальный хор».

Любил отец слушать знаменитого протодиакона Константина Розова (позже он получил звание «Великого архидиакона»). Впечатление было настолько сильным, что отец в конце жизни вспоминал: «Голос у него был как иерихонская труба». Многие современники отмечали необычайную силу и красоту его голоса. Называли его «вторым Шаляпиным». Хотя, конечно, только выдающегося голоса и мастерства мало. На первом месте стоит духовность. Он был народным любимцем, этот истинно русский человек. Если бы он не умер в 1923 году еще достаточно молодым, сорокадевятилетним, наверняка они встретились бы в дальнейшем, Жуков и Розов, эти два русских самородка.

Интересно, что в день его похорон (как и в день похорон отца) властями были приняты меры против скопления народных масс, но ничего не помогло. Интересно также, что пути их встретились в разное время, но в одном храме русской славы в Лейпциге, где Жуков возжег лампаду в 1945 году. В воспоминаниях протопресвитера Русской Армии и Флота Георгия Шавельского есть строки, позволяющие нам узнать об этом:

«В сентябре 1913 года обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер сообщил мне о желании государя поручить мне освящение храма-памятника, сооруженного в Лейпциге в память русских воинов, погибших в битве народов 5 (17) октября 1813 года… Я высказал обер-прокурору, что для достойной России торжественности следовало бы со мною командировать в Лейпциг лучшего нашего протодиакона Константина Васильевича Розова и Синодальный хор. Саблеру понравилась эта мысль. <…> Своим могучим, сочным, бархатным голосом протодиакон Розов точно отчеканивал слова прошений, дивно пели синодальные певчие. Эффект увеличивался от великолепия храма и священных облачений, от красивых древнерусских одеяний синодальных певчих. Церковь замерла. Но вот началось „многолетие“. Розов превзошел самого себя. Его могучий голос заполнил весь храм; его раскаты, качаясь и переливаясь, замирали в высоком куполе».

Такие и многие другие детские впечатления помогли отцу почувствовать, постичь душу России. И не просто постичь, но и полюбить сыновней любовью и слить свою душу с этой, вечной Россией.

Священномученик Иоанн Восторгов говорил о людях такого сорта: «Таких людей ни нанять, ни купить невозможно! Для этого нужна воспитанная на почве народности, освященная религией любовь к Родине, — тот истинный и благородный патриотизм, который, не обращаясь в узкий и нетерпимый зоологический национализм и народное себялюбивое задорное самомнение, любит Родину беззаветною любовью, в простоте, ясности и горячности души, так же просто, ясно и горячо, как любит ребенок свою мать, так же вольно и естественно, как естественно и вольно Течет ровная, спокойная и многоводная река, как естественно сияет и греет солнце, как естественно грудь наша дышит воздухом».

С детства в душе отца жило благоговение к Родине. Вот как описывает он, к примеру, свою встречу с великой русской рекой, когда впервые в юности попадает на ярмарку в Нижний Новгород: «Впервые я увидел Волгу и был поражен ее величием и красотой. Это было ранним утром, и Волга вся искрилась в лучах восходящего солнца. Я смотрел на нее и не мог оторвать восхищенного взгляда. „Теперь понятно, — подумал я, — почему о Волге песни поют и матушкой ее величают“». Обращает на себя внимание слово «величают», которое употребил отец. У В. И. Даля это слово объясняется как «восхвалять», «превозносить», «славить». Часто это слово можно услышать в церковных песнопениях. Вот что значит освященная религией благоговейная любовь к Родине!

Когда мне было лет 13, отец послал меня в поездку на теплоходе по Волге и по возвращении домой задал вопрос: «Расскажи, Машенька, как тебе Волга понравилась?» И был рад, что «понравилась, о-о-очень».

Становлению личности способствовали и многие добрые примеры, которые видел с детских лет отец (это особенно чувствуется по его воспоминаниям). Егорка познал, что такое взаимопомощь односельчан — в голоде, нужде, в несчастье. С детства отец видел проявления милосердия, сочувствия и готовности прийти на помощь тем, кто попал в беду. И сам следовал этим примерам.

О многом говорит описанный отцом случай, когда он, пятнадцатилетний подросток, решительно и бесстрашно бросается в чужую горящую избу, откуда раздавались крики о помощи, чтобы спасти больную старуху и детей. Мне кажется, что если подросток способен на такой героический поступок — спасти ближнего ценой собственной жизни — значит, вырастет из него настоящий мужчина. Не случайно, как вспоминает Михаил Михайлович Пилихин, Георгия уже в 15 лет начали называть по имени-отчеству.

В подростке уже видна ответственность за свои поступки. Кинувшись спасать людей из горящей избы, он принял решение, которое подсказала ему совесть, и был готов отвечать за последствия. Когда пожар был потушен, он обнаружил дырку величиной с пятак на новом пиджаке, подаренном дядей (это был первый пиджак в его жизни). Мать сказала: «Ну, хозяин (так она называла родного брата) тебя не похвалит…» Но отец был уверен в своей правоте: «Что же, пусть он рассудит, что важнее: пиджак или ребята, которых удалось спасти». Хозяин был в хорошем настроении и не ругал Георгия, но даже если бы и выругал, юноша был готов и к этому. Это чувство ответственности будет потом только углубляться в нем.

* * *В первой главе своих воспоминаний, посвященной детству и юности, отец говорит о своем сердечном сочувствии тем, кто попал в несчастье. Описывая погорельцев, которые копались в пожарище, он говорит, что ему было тяжело на сердце, так как он сам знал, что значит остаться без крова. То же сочувствие людскому горю и через 30 лет, в 1941-м: «В Медыни одна старая женщина что-то искала в развалинах дома, разрушенного бомбой.

— Бабушка, что вы тут ищете? — спросил я.

Она подняла голову. Широко раскрытые, блуждающие глаза бессмысленно смотрели на меня.

— Что с вами, бабушка?

Ничего не ответив, она снова принялась копать. Откуда-то из-за развалин подошла другая женщина с мешком, наполовину набитым какими-то вещами.

— Не спрашивайте ее. Она сошла с ума от горя. Позавчера на город налетели немцы. Бомбили и стреляли с самолетов. Эта женщина жила с внучатами здесь, в этом доме. Во время налета она стояла у колодца, набирала воду, и на ее глазах бомба попала в дом. Дети погибли. Наш дом тоже разрушен. Надо скорее уходить, да вот ищу под обломками — может, что-нибудь найду из одежды и обуви.

По щекам ее катились слезы. С тяжелым сердцем двинулся я в сторону Юхнова». Через столько лет (воспоминания отец писал в 1958–1968 годах) он не может забыть этой картины людского горя!

До конца жизни отец оказывал помощь нуждающимся, причем не любил об этом говорить. Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его (Пс 40,2–3). Эти слова Священного Писания тоже из школьного букваря, по которому дети учились в церковно-приходских школах.

Под Москвой поздней осенью 1941 года отец, командовавший тогда Западным фронтом, ехал к себе в штаб во Власиху (Перхушково) и увидел двух девочек, которые были настолько голодны, что выбирали зерна из лошадиного корма. Отец велел остановить машину, разобрался, чьи это дети (оказалось, что их семья действительно бедствовала), и принял меры, а в первую очередь распорядился накормить… Казалось бы, какой груз лежал тогда на его плечах, какая ответственность — решается судьба страны, но он не проезжает мимо попавшихся ему на глаза голодных девочек. С детства отец усвоил: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф 5, 7).

Вот что вспоминал Сергей Петрович Марков, преданный отцу офицер охраны (с 1943 года — начальник его охраны): «Помотаться пришлось нам по военным дорогам в спецпоезде маршала немало. Всю Россию и половину Европы исколесили, в какие только уголки ни заезжали! И дороги эти фронтовые стоят перед глазами до сих пор. В сорок четвертом едем на поезде или на машинах, кругом привычный, будто застывший, пейзаж и искореженная, разбитая немецкая техника валяется вдоль пути — танки, орудия, сбитые самолеты хвостами вверх и трупы немецких солдат. Во время следования маршал постоянно работал. Поезд двигался всегда с большой скоростью и почти без остановок. Иногда только приходилось останавливаться, чтобы связаться со Ставкой или штабом фронта. Иногда маршал позволял себе выйти из вагона на перрон, чтобы немного пройтись и подышать свежим воздухом. Случалось, что к нему обращались люди, его узнававшие, и даже передавали какие-то письма и высказывали свои просьбы. Нам строго-настрого было предписано не отгонять людей, если они обращаются к Жукову, хотя, по правде говоря, я не припомню ни одного неприятного инцидента. Маршал всегда выслушивал людей, ободрял, а когда передавали письмо, говорил, указывая на кого-либо из своей охраны:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маршал Жуков — мой отец"

Книги похожие на "Маршал Жуков — мой отец" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мария Жукова - Маршал Жуков — мой отец"

Отзывы читателей о книге "Маршал Жуков — мой отец", комментарии и мнения людей о произведении.