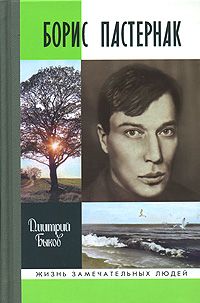

Дмитрий Быков - Борис Пастернак

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

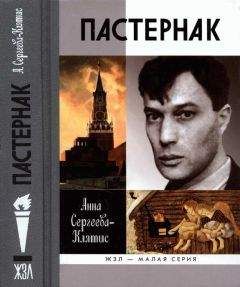

Описание книги "Борис Пастернак"

Описание и краткое содержание "Борис Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.

Пастернак внимательно перечитал постановление, чтобы его оценить по просьбе журнала, и увидел в нем предательство всего, что он в русской революции любил. «Революция помогла отречься от множества явлений, становящихся ненавистными в тот момент, как ими начинают любоваться. Я забыл о своем племени, о мессианизме России, о мужике, о почетности моего призвания, о многочисленности писателей, об их лицемерной простоте, да и можно ли все это перечислить. Но вот вы не поверите, а в этом вся суть, мне показалось, что и резолюция об этом забыла, как все это надо ненавидеть для того, чтобы любить одно, достойное любви, чтобы любить историю. (…)

Культурной революции мы не переживаем, мы переживаем культурную реакцию. Наличия пролетарской диктатуры недостаточно, чтобы сказаться в культуре (…) Наконец, среди противоречий эпохи, примиряемых по средней статистической, ничто не заставляет предполагать, чтобы стиль, ей соответствующий, был создан. Или, если угодно (…), он уже найден и, как средняя статистическая, он призрачного и нулевого достоинства. В главных чертах он представляет собой сочетание сменовеховства и народничества. С этим можно от души поздравить». Ирония Пастернака вполне понятна: за что боролись, на то и напоролись. Что подлинно революционного останется в стране, вооруженной сменовеховской имперской идеологией? Народничество со сменовеховством вообще трудно стыкуется, ибо народничество обожествляет народ, а сменовеховцы – империю; но это противоречие легко можно устранить, если обожествлять не конкретный народ, состоящий из личностей, а некую абстракцию, предназначенную исключительно для того, чтобы гибнуть во имя великих целей. Синтезом сменовеховства и народничества был весь советский официальный патриотизм, вся «разрешенная» литература. Через тридцать лет Пастернак сказал заведующему отделом культуры при ЦК КПСС Дмитрию Поликарпову: «Вы достаете слово „народ“, словно из штанов по нужде». В двадцать пятом, конечно, он не довел еще свою речь до такой аскетической простоты.

«Стиль революционный, а главное – новый, – издевается он далее. – Как он получился? Очень просто. Из нереволюционных форм допущена самая посредственная, таковая же и из революционных. (…)

Все мои мысли становятся второстепенными перед одной, первостепенной: допустим я или недопустим? Достаточно ли я бескачественен, чтобы походить на графику и радоваться составу золотой середины? Право авторства на нынешний стиль недавно принадлежало цензору. Теперь он его разделил с современным издателем. Философия тиража сотрудничает с философией допустимости (то есть идеологическое запретительство объединилось с коммерческим хищничеством, диктат запретителя – с диктатом посредственности! Да это же диагноз русской печати после каждой революции. —Д. Б.). Мне нечего делать. Стиль эпохи уже создан. Вот мой отклик.

Однако еще вот что. (…) В последнее время наперекор всему я стал работать, и во мне начали оживать убежденья, казалось бы, давно похороненные. Главное же, я убежден, что искусство должно быть крайностью эпохи, а не ее равнодействующей, что связывать его с эпохой должны собственный возраст искусства и его крепость, и только в таком случае оно впоследствии в состоянии напоминать эпоху, давая возможность историку предполагать, что оно ее отражало. Вот источник моего оптимизма. Если бы я думал иначе, вам незачем было бы обращаться ко мне».

Никакого особенного оптимизма тут, однако, нет: есть скорее надежда на то, что обращение к эпосу (в 1925 году был начат «Спекторский», и Пастернаку нравилось писать о тринадцатом годе, он даже приободрился) несколько ослабит потребность в лирике. Но когда Пастернак не писал лирики, он чувствовал себя не слишком комфортно. Отвечая на следующую анкету – теперь уже присланную «Ленинградской правдой», – о перспективах современной поэзии, он ответил еще жестче. Дело было в январе двадцать шестого, в самом начале работы над поэмами о пятом годе. Горнунгу он признавался, что ответил иронически, без надежды на публикацию: «С поэзией дело обстоит преплачевно. Во всем этом заключен отраднейший факт. Просто счастье, что имеется область, неспособная симулировать зрелость или расцвет в период до крайности условный, развивающийся в постоянном расчете на нового человека, в расчете, прибавим, который и сам болеет и видоизменяется (…) Кто виноват в бедственном положении поэзии? Двадцать шестой год тем, что он не тридцатый. (Он еще думал, что к тридцатому сформируется новый человек; сформировался он только к середине тридцатых, когда первому поколению уже советской интеллигенции – например студентам ИФЛИ – оказались нужны и Блок, и Ахматова, и Пастернак. – Д. Б.) Нужна ли вообще поэзия? Достаточно такого вопроса, чтобы понять, как тяжело ее состоянье. В периоды ее благополучия не сомневаются никогда в ее бесспорной ненужности. Когда-нибудь это опять перестанет возбуждать сомнения и она воспрянет… Только поэзии не безразлично, сложится ли новый человек действительно или же только в фикции журналиста. Что она в него верит, видно из того, что она еще тлеет и теплится. Что она не довольствуется видимостью, ясно из того, что она издыхает».

В конце двадцать пятого года Пастернак принимает не самое простое для него решение: написать вещь к двадцатилетию первой русской революции. Словно оправдывая отца, Евгений Пастернак замечает, что в 1915 году, без всякого конформизма, он написал уже стихотворение «Десятилетие Пресни», а теперь хотел по-новому, «по-взрослому» осмыслить то, что наблюдал пятнадцатилетним подростком из окна квартиры на Мясницкой. В самом деле, в том стихотворении – «отрывке», как назван он у Пастернака, – есть уже некоторые приметы первой редакции «Высокой болезни». Революция и тут трактовалась как явление природы, как буря в небесах – «Исчез, сумел исчезнуть от масштаба разбастовавшихся небес»; даже и рифма та же самая – исчез – небес. Не люди бунтуют, а небеса; люди – только отражение. Такова была устойчивая точка зрения Пастернака на историю, которая вся – только отражение грандиозных катаклизмов, происходящих в иных сферах (быть может, божественных – а быть может, как казалось ему в зрелости, природных). Не люди стреляют – это «Стояли тучи под ружьем». «И вечной памятью героям стоял декабрь». Попыткой заново, аргументированно, масштабно развернуть этот символистский, платоновский взгляд на природу революции и был поэтический цикл «Девятьсот пятый год».

Подтолкнуло его, конечно, громкое празднование двадцатилетия первой революции, с подробнейшими и заунывнейшими перечислениями имен павших героев. Писать, по большому счету, он собирался не о так называемой революции, а о собственном восприятии тех времен, о первом соприкосновении с возлюбленной катастрофой, когда все кругом беспокоятся, но рутина кончилась, и так тревожно, и весело, и так близко подходит чудесное! Небо придвинулось вплотную, бурное небо декабря – зима всегда ассоциировалась у него с катаклизмом, с вихрем времени, тут он совпадал с Блоком… «Этот оползень царств, это пьяное паданье снега» – потом снегопад всегда будет у него означать наступление катастрофической новизны, близость смерти; это сохранится и в неоконченной пьесе «Этот свет», и отчасти в «Докторе Живаго».

Вместе с тем Пастернак подошел к делу серьезно и ответственно, потому что если уж брался за вещь заказную или хотя бы ангажированную – он считал себя обязанным, во избежание толков и спекуляций, с максимальной щепетильностью исключить малейшие вольности. Началось изучение источников, последовало письмо к вечной выручалочке-Черняку с просьбой достать «кучу книг». О своих задачах Пастернак в этом письме высказывается с почти циничной откровенностью – то ли несколько бравируя ею перед молодым другом (от неловкости, что приходится его напрягать), то ли потому, что ему в самом деле хуже горькой редьки надоело «сидеть на мели», пока другие, не обладавшие и десятой долей его таланта, процветают на идеологических заказах. «Мне хочется отбить все будки и сторожки откупных тем. Дальше я терпеть не намерен. Хочу начать с 905 года».

Иной недоброжелатель Пастернака скажет, что в этом вся русская интеллигенция – сколь ни фрондируй, а политическая конъюнктура заставляет писать «заказуху», приуроченную вдобавок к юбилею. Но, во-первых, Пастернак не фрондировал: для него это было мелко. Во-вторых, он действительно собирался написать о пятом годе не ура-революционную (это было бы несложно и вызвало бы немедленное улучшение его статуса), а вполне честную вещь, в согласии со своим пониманием истории. Наконец, «отбить все будки и сторожки откупных тем» – означает отбить их у бездарностей, которые способны их только скомпрометировать; сами темы не вызывают отторжения. У него было вначале запланировано всю вещь кончить к осени и успеть с нею в юбилейные журналы, но провозился он в результате до весны следующего года. Слава богу, границы первой русской революции определялись в официальной историографии как 1905—1907-й и вещь оставалась юбилейной еще два года.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Борис Пастернак"

Книги похожие на "Борис Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Борис Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Борис Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.