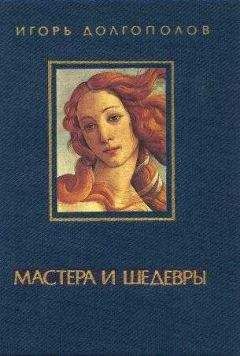

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. т. I

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мастера и шедевры. т. I"

Описание и краткое содержание "Мастера и шедевры. т. I" читать бесплатно онлайн.

В трехтомнике собраны работы заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова о выдающихся мастерах зарубежного, отечественного и советского изобразительного искусства.

Первый том включает в себя интересные рассказы о замечательных мастерах зарубежного искусства — Древнего Египта, Леонардо да Винчи, Эль Греко, Рембрандте, Делакруа, Домье, Мане и других.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В издании более 200 цветных и черно-белых репродукций.

Стемнело. И мы ушли из этого зала. Что удивительно — многие из моих товарищей тоже не поняли «Сикстинскую мадонну». Зато всех с первого взгляда сразили Вермер и Веласкес.

Прошло несколько дней работы и вечерних посещений белого зала. И вдруг я понял, глубоко ощутил все величие и прелесть «Сикстинской мадонны». Все больше и больше времени я, да и мои товарищи, простаивал у полотна Рафаэля, вглядываясь в черты Марии, пытаясь понять смысл ее взгляда.

Однажды мы поведали наши мысли Корину. Он очень внимательно выслушал. Его прекрасные, чистые глаза ласково глядели на наши смущенные лица.

- Еще Эжен Делакруа, — промолвил Корин, — писал, что «живопись — более неясное искусство, нежели поэзия, несмотря на то, что ее формы окончательно закреплены перед нашими глазами. Это одно из ее величайших очарований».

- Надо уметь вчитаться, вглядеться в картину, — продолжал Павел Дмитриевич, — и вся глубина шедевра тогда откроется вам. Главное, только не спешите, — и он удивительно светло улыбнулся.

Думал ли я почти тридцать лет назад, что мне доведется увидеть «Сикстинскую мадонну» и другие шедевры Цвингера в их родном Дрездене?

Судьба — эта великая колдунья — сделала так, что я через три десятка лет снова стою у полотна Рафаэля в самом Цвингере и вижу… белый зал Музея изобразительных искусств, светлые глаза мудрого Корина, послевоенную родную Москву, моих товарищей по институту… Такова великая сила ассоциаций, сила искусства.

Но вернемся к Рафаэлю. Просторный зал Цвингера полон. Со всех концов Земли приехали люди, пришли они сюда встретиться с мадонной. И она ждала их. Ее тревожный взор вдруг становится теплей, приветливей. Она любит людей. Ей приятно это длящееся веками восторженное паломничество.

«Сикстинская мадонна»!

Невольно вспомнились слова Гоголя: «Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним произведение художника… Вся картина была — мгновение, но то мгновение, к которому вся жизнь человеческая — есть одно приготовление».

Рафаэль достиг в «Сикстинской мадонне» высшего мастерства. Его живопись, по словам Вазари, персонажи его картин «кажутся скорее выполненными из плоти и крови, нежели красками и рисунком». И, конечно, современники были потрясены произведением гениального живописца. Его называли божественным; восхищенные почитатели толпами следовали за ним по улицам Рима.

«Ум, суеверие, атеизм, маскарады, отравления, убийства, несколько великих людей, бесконечное множество ловких и тем не менее несчастных злодеев, всюду пылкие страсти во всей их дикой неукротимости»… Стендаль написал эти слова о XV веке, но они вполне подходили и к XVI веку — времени написания «Сикстинской мадонны».

«Я невольно вспомнил Пушкина, — пишет Белинский о «Сикстинской мадонне» Рафаэля, — то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний; недаром Пушкин любил Рафаэля, он родня ему по натуре».

Благородство и красота образа мадонны действовали благотворно на самых прогрессивных людей России.

«Посмотрите, она все преображает вокруг себя!.. я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда возвращался от нее домой!» — говорил Кюхельбекер. Огарев пишет Грановскому в 1841 году: «В Дрездене мадонна удивительная. Я только тут понял живопись … Это мой идеал».

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, как и «Троица» Рублева, являет нам сегодня высокий образец гармонии, пластики, совершенства. И недаром все усилия модернистов и прочих отрицателей красоты в искусстве были прежде всего направлены против Рафаэля. Однако неумолимое время стирает имена ниспровергателей Рафаэля и Пушкина, и с каждым годом все ярче и ярче разгорается слава вечных творцов прекрасного. Такова логика истории…

Портрет Бальдассаре Кастильоне.

Дрезден. Черные персты старых колоколен указуют на небо, откуда пришла смерть. Сегодня небосвод ясен и безоблачен. Но дрезденские руины предостерегают людей. Помните, помните, помните…

Бьют, бурлят серебряные фонтаны на новой Прагерштрассе. Кипит малахитовая вода в бассейнах. Острые силуэты новых зданий рвутся в небо. Рядом четкие прочерки строительных кранов. Сверкают витрины нового квартала. Ленивые августовские облака плывут в широко открытых стеклянных окнах домов. Бетон. Металл. Стекло. Все приметы XX века. Вдалеке, за густой зеленью, силуэты старого Дрездена. Синие тени лежат на бетонных плитах новой улицы. Спешат, спешат куда-то люди, граждане нового города. Мягкое солнце августа сложило пеструю мозаику. Оранжевые, красные листья каштанов плавают в бирюзовой воде бассейнов. Скоро осень.

Мы в гостях у Макса Зейдевица. Хозяин дома вспоминает страницы своей нелегкой жизни. Борьба с фашизмом. Эмиграция. Звучат слова «СС», «СА», «штурмовики». Мелькают названия стран: Чехословакия, Голландия, Норвегия, Швеция. Зейдевиц — сорок лет коммунист, поэтому вся его судьба — сражение с фашизмом, с мраком. Оружие — перо! Большая полка с книгами — итог огромной работы. Его жена Рут — тоже писатель, порою соавтор.

— Когда мой старый друг Иоганнес Бехер, — рассказывает Макс Зейдевиц, — в 1955 году предложил мне по поручению правительства взять на себя руководство вновь открываемой Дрезденской галереей, я на первых порах отказался. Ведь я не искусствовед, не художник. Я был публицистом, журналистом, если хотите, писателем. Но Иоганнес и другие товарищи убедили меня. И вот в 1955 году я еду в составе делегации в Москву, где нам в торжественной обстановке вручают знаменитый «Портрет молодого человека» великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Потом делегация уехала, увезя картину, а я… остался учиться в мои шестьдесят три года. Учиться музейному делу у замечательных советских друзей. Огромную, неоценимую помощь оказали тогда мне своими советами такие выдающиеся деятели культуры и искусства, как Павел Корин, Андрей Губер, Наталья Соколова, Андрей Чегодаев. Великолепный опыт мне передал реставратор, ученик Корина Степан Чураков.

Когда мы узнали о благородном решении Советского правительства передать спасенные Советской Армией и советскими реставраторами сокровища Дрезденской галереи, нашу радость трудно было описать словами. Но мы знали и другое: Цвингер разрушен.

Надо было работать, работать, работать.

И все же, несмотря на трудности, в июне 1956 года первая очередь Дрезденской галереи была открыта. Шедевры собрания привез из Советского Союза Степан Чураков, наш старый друг, активно участвовавший в их спасении в 1945 году.

Сегодня, накануне большого праздника — двадцатипятилетия Германской Демократической Республики, мне хочется сказать слова великой благодарности советскому народу, Советской Армии, Советскому правительству, которые сделали столько добра, так помогли нашему народу, нашей культуре, нашему искусству. Мне хочется в эти дни особенно поблагодарить советских друзей, участвовавших в спасении сокровищ Дрездена в 1945 году, — Соколову, Перевозчикова, Ротатаева, Григорова, Чуракова, Пономарева, Володина и многих, многих других, вложивших столько труда, любви, и душевной чистоты в дело спасения шедевров мировой культуры …

Я представил себе вмиг сырые тоннели, заброшенные шахты, просто пустые сараи, где кое-как были свалены, брошены бесценные творения человеческого гения. Фашисты следовали известной формуле: «После нас хоть потоп», и они обрекли сокровища Дрездена на верную гибель. Ибо еще месяц-другой, а то и всего несколько дней пребывания полотен в этих ужасающих условиях, и их ждала смерть!

О спасении шедевров из собрания Дрезденской галереи писалось немало.

Но думается, эта тема еще ждет своего полного раскрытия: так величественна и прекрасна картина подвига советских людей, в трудные дни отдавших свой талант, свои силы, весь жар души спасению этих бесценных сокровищ.

Мне удалось встретиться и побеседовать в Москве с двумя участниками бригады, получившей в мае 1945 года особое задание по спасению Дрезденской галереи, — Степаном Чураковым и Михаилом Володиным. Вот несколько строк из их рассказа:

- Была весна. Нас поразило, что даже в бетонном царстве посадочных и взлетных полос, в швах плит дерзко зеленела молодая трава, цвели одуванчики. Кругом валялись пустые гильзы патронов. Бетон был усыпан осколками снарядов. Рядом с нами в поле уткнулся носом обгоревший фашистский самолет. Пахло гарью. К огромной воронке вереницей тянулись немки с ведрами: пришли по воду.

Столица рейха еще горела. Слышались взрывы. Где-то что-то ухало, скрежетало. Но весна брала свое.

Дорога на Дрезден. Горят леса. Автобан разбит. Мосты взорваны. Кругом кладбище техники. Дым ест глаза. И как необычайный контраст — наши девчата-регулировщицы с флажками и автоматами. Одни среди просторов полей. Куда-то брели немцы. Порою попадалась обычная телега, на ней флажки, французские, бельгийские, голландские. Люди, впряженные в коляски, везут больных, голодных, раненых. А над всем этим хаосом — радостное весеннее небо, безоблачное, голубое. Май…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мастера и шедевры. т. I"

Книги похожие на "Мастера и шедевры. т. I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. т. I"

Отзывы читателей о книге "Мастера и шедевры. т. I", комментарии и мнения людей о произведении.