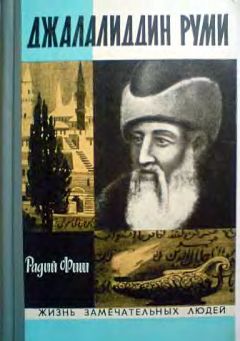

Радий Фиш - Джалалиддин Руми

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Джалалиддин Руми"

Описание и краткое содержание "Джалалиддин Руми" читать бесплатно онлайн.

Биографический роман о выдающемся проповеднике и поэте-суфии Джалалиддине Руми (1207-1273).

Что же это был за мир, куда позвал Джалалиддина его таинственный друг, каким знанием он наделил его?

Никому неведомо, о чем говорили они в своем уединении. Как видно из его слов, не ведал этого и сын поэта. Но в течение года с лишним по приказанию Джалалиддина все рассказы и изречения, каждое слово Шемседдина, сказанное публично, записывалось «писарями тайн». Эти записи затем составили книгу «Макалат» («Беседы»), которая в списках дошла и до наших дней. Книга эта осталась в черновиках, в списках много разночтений. Да и слова и образы, которые употребляет Шемседдин, весьма туманны, аллегоричны. Он сам сознавал это. «Ни повторить, ни следовать моим словам не в силах подражатель, — говорил он. — Они темны и сложны. Могу их повторять сто раз, и каждый раз в них обнаружится иной смысл. Меж тем главный смысл остается девственно-непорочным, никем не понятым».

В какой-то степени туманность его речей вынужденная. Он не высказывает прямо своих мыслей, опасаясь преследований духовенства, неусыпно стоящего на страже казенных догм.

Но все же изречения Шемседдина Тебризи и свидетельства самого Джалалиддина, запечатленные в его стихах, позволяют сделать определенные выводы.

Шемседдин с иронией отзывается об ученых. Схоластическая, книжная ученость, по его убеждению, полезна лишь для того, чтобы выяснить ее бессилие. (Помните слова Джалалиддина: «Ученые наших дней умеют на сорок частей расщепить каждый волос в своих науках, а главного, того, что для них важнее всего, — не знают!»)

С не меньшей резкостью отзывается Шемседдин об улемах и факихах, сделавших веру своей профессией, и о суфийских шейхах: «Шейхи и суфии — разбойники с большой дороги веры». Подобно тому как ученые превратили в цель науку, шейхи и богословы превратили в цель веру. В руках ученых и улемов наука и вера стали «завесой, скрывающей истину». Ибо ни вера, ни наука — не цель, а только средство.

А что же цель? «Все на свете жертва человека, — говорил Шемс, — только человек — жертва самому себе». Что совершенно естественно для человека его времени, он искал подтверждения своим мыслям в Коране. Там в суре семнадцатой, в стихе семидесятом говорится: «Мы почтили сынов Адама». «Господь, — продолжал Шемс, — изволил почтить не престол и не небеса, не так ли? А потому достигнешь ли ты седьмого неба или седьмой глубины земли — что с того толку? Нужно полюбить обладателя сердца, стать помощью ему. Человек, познавший себя, познал все». (Помните, у Джалалиддина: «Ты стоишь обоих миров, небесного и земного. Но что поделать, коль сам ты не знаешь себе цены?»)

И еще говорил Шемседдин Тебризи: «Лица всех людей повернуты к Каабе. Но убери Каабу, и станет ясно: все они поклоняются сердцу друг друга. В сердце одного человека — поклонение сердцу другого. А в сердце этого другого — поклонение сердцу первого».

Цель — человек. Но отнюдь не всякий, не любой человек. Тот, кто занят лишь своими собственными нуждами и интересами, не подымается над каждодневной суетой по обеспечению самого себя жизненными благами, — сам становится завесой к собственной сущности как человека. (Помните: «Ты можешь забыть все на свете, кроме одного: зачем ты явился на свет. Не продавай себя задешево, ибо цена тебе велика!»)

Цель — совершенный человек. Но кто для Шемседдина человек совершенный? Тут он опять обращается к Корану, к религиозному преданию: «Весь молебенный чин посланника Аллаха был лишь самозабвением».

Человек, познавший себя и забывший о себе. Вот, что такое для Шемседдина Тебризи совершенный человек.

Шемседдин, подобно многим суфийским мыслителям, придерживался монистического взгляда на мир, то есть был убежден в его единстве. Но, пожалуй, как никто из мыслителей того времени, делал из этого убеждения крайние, решительные выводы. И потому, познакомившись со всеми толками и школами суфизма, не примкнул ни к одной из них. «Все ссылаются на своего шейха, — говорил он. — Я же пью воду из самого источника… Вкратце слово мое сводится к следующему: если бы стало явным то, что во мне сокрыто, весь мир окрасился бы одним цветом, не стало бы ни меча, ни горя».

Все сущее, считал Шемседдин, есть проявление божественного универсума. Совершенный человек — цель, венец творения. Отсюда он делает еще один шаг: познавший себя и в самозабвении слившийся с миром человек равен богу. (Помните: «О те, кто взыскуют бога! Нет нужды искать его, бог — это вы!»)

Если довершенный человек богоравен, то священно всякое стремление человека к самосовершенствованию, к самоотдаче, самозабвению в труде, в любви, в поклонении совершенному человеку. Шемседдин прямо говорит о том, что люди не разделяются по богатству, знатности, положению и даже по религии. Для него они все — люди. «Покажи мне неверного! — восклицает он. — И я склонюсь перед ним. Назови меня неверным, я поцелую тебя. Неверие — в правоверии, а правоверие — в неверии».

Вот в каком смысле следует понимать слова Веледа о его отце: «И стало для него все едино: что низкое, что высокое».

Таково вкратце то новое знание, которое открыл Джалалиддину Шемседдин Тебризи и которое стоило ему самому жизни. Его пантеистические, гуманистические идеи, без сомнения, питались настроениями и интересами трудовых масс и в первую очередь ремесленников, объединенных в религиозные братства ахи. Но ахи с их уставами тоже узки для Шемседдина своей традиционной ограниченностью. Их братство, говоря его языком, завеса перед всеобщим человеческим братством. Именно цеховая ограниченность и не позволила ремесленникам вопреки их собственным интересам поддержать антифеодальное крестьянское восстание Баба Исхака.

Вот почему Шемседдин ушел от своего шейха, вязальщика корзин Абу-Бакра, и, хоть не порывал связей с ахи и даже пользовался их поддержкой, понимал, что его идей они разделить не в состоянии. Собственно говоря, никто в целом мире, ни один человек до той поры не разделял его взглядов. «Не встретился мне такой человек, — говорил Шемседдин. — Не смог я его найти и обрел его только в Мевляне».

Шемседдин раскрыл таившиеся в Джалалиддине неведомые дотоле ему самому силы.

«Наглухо закрыта дверь была. Распахнул ее великий падишах в человеческой одежде, показался на пороге».

Придавленные тройным гнетом — богословскими авторитетами, освященными Султаном Улемов, книжной ученостью, подтвержденной дипломами дамасских и халебских шейхов, суфийским самосовершенствованием, пройденным под началом Сеида Бурханаддина, — эти силы оказались настолько громадными, что не иссякли, напротив, обрели взрывчатую мощь, скопившись, как пар под давлением в кипящем на огне котле.

Шемседдин первым увидел эти силы, приоткрыл крышку. И тогда на весь мир зазвучал голос бубна в сердце Джалалиддина, тот голос, который он жаждал услышать долгие годы.

Слезы и стенания сменились гимнами радости быть совершенным человеком. Гордостью за него. Верой в его величие и всемогущество.

Из моря неверия ты добыл жемчужину веры.

Рай ты обрел, хотя сам ты — в аду.

Прежде Джалалиддин постоянно был погружен в чтение священных книг, богословских трактатов, суфийских стихов.

Шемседдин, сам не чуждый книжной образованности, видел: его друг постиг всю ученую премудрость времени. Здравым смыслом простолюдина он понял: как многим ученым мужам, книги заслонили Джалалиддину окно в мир, живую жизнь духа облекали они в саван мертвых догм. И потому, увидев его с книгой отцовских поучений или диваном любимого арабского поэта Мутаннаби, он кричал как одержимый:

— Не читай! Не читай! Не читай!

Шемс упорно отвращал его взор от созерцания месяца, отраженного в тазу, указывая на месяц в небе.

Шемседдин возмущался раболепием богословов перед авторитетами, их слепотой перед живой жизнью, страхом перед свободным чувством и мыслью: «На что нам мертвый бог, коль есть у нас живой».

Будь известно в те времена это слово, евнухи мысли назвали бы его нигилистом. Но они называли его «предерзостным невеждой». И в течение семи с половиной веков эти обвинения Шемседдина Тебризи в невежестве перекочевывают из одной книги в другую. Почти никто из ученых мужей вплоть до наших дней не удосужился их проверить, разобраться в первоисточниках.

На суфийских беседах Шемседдин, сидя в дальнем углу, большей частью молчал. Знал он: стоит высказать ему свои мысли, и его объявят еретиком. Но как-то, слушая бесконечные ссылки на хадисы, на изречения шейхов прежних времен, на рассказы о чудесах святых, он не выдержал и крикнул из своего угла:

— Доколе же будете вы проводить время, повторяя слова такого-то, изречения эдакого-то?! Где же, наконец, слова, что были бы по сути вашими?

Тягостное изумленное молчание воцарилось в ханаке. И случай этот произвел на современников такое впечатление, что его занесли во все жития и хроники.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Джалалиддин Руми"

Книги похожие на "Джалалиддин Руми" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Радий Фиш - Джалалиддин Руми"

Отзывы читателей о книге "Джалалиддин Руми", комментарии и мнения людей о произведении.