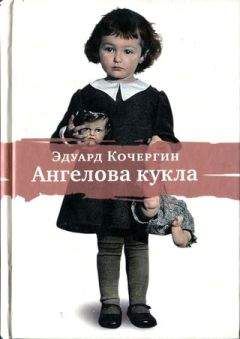

Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Описание и краткое содержание "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека" читать бесплатно онлайн.

Рассказы художника Эдуарда Кочергина — удивительное повествование об удивительных людях, оказавшихся «на дне» в 1940-е-1960-е годы. Дети без отцов, юродивые и калеки, нищие и проститутки стали персонажами впечатляющего жизненного полотна, воссозданного пером «рисовального человека».

Сын репрессированных родителей, воспитанник детприемников и спецучреждений НКВД Э. С. Кочергин — народный художник России, лауреат Государственных премий, действительный член Российской Академии художеств. Его рассказы — память об оттесненных на обочину жизни людях с их достоинствами и талантами.

В оформлении книги использованы рисунки автора

На обложке фотография работы Ивана Костыля, василеостровского уличного светописца

* * *

Известный театральный художник, легендарный сценограф Эдуард Кочергин написал эпопею народной жизни. „Россия!.. Кто здесь крайний?“ — вопрос всей его книги.

Вопрос стране, где всегда крайний — человек.

Марина Дмитревская

* * *

Прозаик Кочергин удивляет своей памятью. Памятью особой совестливости и доброты к обитателям „дна“. Он превратил питерский остров Голодай в своеобразный Пантеон, где на тротуарных плитах выбиты имена Аришки Порченой, Шурки Вечной Каурки, Гоши Ноги Колесом…

Давид Боровский

* * *

На страницах „Ангеловой куклы“ оживают десятки русских типов: нищие, блаженные, солдаты, артисты, воры в законе и малолетняя шпана — герои с незадавшейся судьбой и светлой душой, — люди, которые, по убеждению автора, непременно спасутся. Все до единого.

„Экран и Сцена“

Происшествие это вызвало удивление, испуг и предчувствие чего-то странноватого у пьющего островного народа. Действительно, с этого всё и началось.

Вскоре проходившие мимо озера работники в спецовках, наверное, малограмотные, стали рассказывать, что туманными августовскими утрами с озера доносится какое-то чтение то ли молитв, то ли стихов, как будто прямо на озере кто-то включает и выключает радио. А затем ещё чище.

«Охотники на привале», то есть «Муму» во главе с Донским—Левитаном, висевшие на старой липе, на тринадцатый день неожиданно пропали. Некоторое время спустя какие-то абсолютно трезвые петровские людишки божились, что видели, как забрал их кто-то лохматый. Может быть, дух старого актёра?

Немного погодя алкогольные работники пивзавода и фабрики «Канат», что на Петровском проспекте, по секрету шептали друг другу, что рано утром спросыпу не раз видели его прогуливающимся по своему проспекту в сторону Малой Невки и Дома ветеранов сцены в костюме Великого Императора, с какой-то картиною под мышкой, и голосом Петра I—Левитана вещавшего: «Внимание, внимание! Говорит Иванов-Донской. Работают все радиостанции Советского Союза. Я возвращаюсь в Данию. Откройте занавес! Начинается четвёртый акт истории!»

А в совсем последние советские времена варщики солнечного напитка, идущие поздно с работы, у кирпичных стен своего старого пивного завода «Красная Бавария» слышали, как он голосом опять-таки Левитана читает знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть…»

Великий алкашный историк Вáдно Палыч после трех булей «зелёненькой» баял, что Петру тоже нравилось гулять по своему ленному острову.

Островитянин

Сам я с Петроградской стороны, где разные там подшиваловы, плуталовы, гулярные и бармалеевы улицы. Вообще-то, если смотреть на карту, то это тоже остров. Но нас почему-то зовут «стороной», а «островом» в Питере именуют Васильевский. Есть, правда, в городе ещё и другие, но Васильевский из них — главный.

На нем в течение двух столетий всякие «немецкие англичане» мешались с русскими делателями наук и ремёсел. Предки моего друга по материнской линии — немцы, осевшие на протестантском острове Петербурга среди своих кирх и кладбищ. По отцовскому же кругу цыганская кровь смешалась с русско-волжской, и среди островных линий и переулков возник новый островитянин — Михаил Николаев, родился в блокаду на Волховском переулке, дом № 6, рядом с Тучковым мостом, соединяющим остров с нашей Петроградской стороной.

Выжил он в то крутое время благодаря своей замечательно подвижной матушке Екатерине Васильевне, носившейся во время бомбежек между малыми детьми (прикрывать их собою от осколков) и фабрикой «Промпуговица», бывшей через двор от дома, где она работала. Муж-отец, рабочий питерского завода, лежал в дистрофии на топчане, и поскольку мёрз от холода, то был обложен утюгами, камнями и кирпичами, подогреваемыми на буржуйке.

Однажды, когда мать задержалась, отоваривая детские карточки соевыми конфетами, он окончательно «застыл», и две пары детских глаз — Миша и его сестра Оля — лишились своего русско-цыганского бати. Поднять детей в голодные сороковые помогли рыбаки, испокон веку жившие и сушившие свои сети по соседним дворам. На 3-й линии, у Большой Невки, находилось их кооперативное правление. А рыба была Едой.

Обучаться он стал в Тучковом переулке, а закончил школу-десятилетку на Съездовской линии.

Отчего Миша поступил на актёрский, да еще к Зяме[18], в ТЮЗ, трудно понять, — может быть, от своего кровосочетания? Цыганско-русские немцы должны были что-то выкинуть — вот и выкинули. Сделали поначалу из Миши актёра.

И снова была маята. После лицедейства в Туле и Тбилиси он заболел туберкулёзом, а возвратясь на родину, в Питер, завязал с этим нервно-пыльным ремеслом навсегда. Какое-то время пришлось кормиться всякой ручной работой, пока тот же ТЮЗ не приспособил его к макетному делу. Тюзовский художник-постановщик Гдаль Ильич Берман, шустрая и добрейшая личность по прозвищу За Гдалью — Гдаль (не мог никому отказать, поэтому работал на всех городских сценах, площадках, эстрадах, в цирках и т. д.), уговорил его попробовать заняться ремеслом театрального макетчика. Вскоре Зиновий Корогодский, актёрский учитель Михаила, взял его в штат — и не ошибся, из бывшего артиста со временем возник уникальный мастер-волшебник, лучший из лучших мастеров этого редкостного театрального делания.

Я познакомился с ним в 1973 году. Ныне знаменитый, а в ту пору молодой режиссер Лев Додин предложил мне сделать декорацию к спектаклю «Свои люди — сочтемся», по-моему, его первой значительной работе. Там, в ТЮЗе, мне, избалованному к этому времени знаменитыми макетчиками города Борисами Борисовичами, Иванами Корнеевичами, Алексеями Васильевичами, Владимирами Павловичами, представили молодого тощего бородача с карими цыганскими глазами и велели ему показать передо мною свои способности в макетном деле. Этот длинный достал из кармана тряпочку, развернул её, и на моей ладони оказалось маленькое ружьецо. Затем он, бородатый, сказал, как бы извиняясь, что сделал это просто так, без всяких там масштабов, и ничего более в виду не имел. Самое интересное и поразительное, что в лилипутском ружье этого тощего тэбэцешного человека была ласка. Да, да, оно было сделано ласково. Макетов, макетных работ с таким человеческим чувством до этого случая я не встречал. На моей ладони лежало совсем маленькое ласковое ружьё.

Вот с того-то макетного ружьеца я и прилепился к нему, да и он стал «подельником» моим по сценографической части во многих театрах Ленинграда-Питера, Москвы, других городов, а затем и других стран.

Но первым совместным делом нашим был не макет, а поход на Север. Мне, бродяге, нужен был попутчик, и попутчиком он оказался верным: очень способным, срушным ко всем сторонам ходячей жизни, настоящим окопным сотоварищем и ещё, неожиданно, — очарователем всех встречных человеков. Очаровывал он их незнамо чем, наверное, своею добротой, и благодаря этому потрясающему его качеству мы ни в чём не нуждались в наших северных деревнях. А узнав, что он блокадный островитянин, нам из всех домов и со всех концов деревень под это тащили сметану, творог, мёд, пироги и прочую снедь — только бы «тощенького поддержать». Так я стал при нём поводырём. Кстати, очень интересное занятие.

В одной из деревень, под названием Погост, моего кормильца от меня чуть было не увели. Старухи хотели его приспособить на место батюшки, больно уж он им своим видом и нутром подходил, да и церковь пустовала. А то, что молитв не знал, — это не беда. «У нас всё есть, — говаривали они мне, — обучим, только отдай нам его в батюшки». Но я про него уже всё понял и, конечно, не отдал его старухам, а заразил своим бродяжничеством. И стали мы с ним весной каждого года в тюзовской макетной, между очередными театральными макетами, собирать свои мешки, мечтая о его супчике, сваренном на моём воровском костре. А когда наступала амнистия от бесконечных работ, покупали мы железнодорожные билеты на «очередной Север» и под движение колёс чокались со свободою.

Ты помнишь, как мы в жутко дождливый день на раздутом людской давкой автобусе добирались в забытый Богом и советской властью ленный город Ивана Грозного Шенкурск, и как через худую крышу струя воды дырявила в течение часа стриженую голову двенадцати-тринадцатилетнего пацана, зажатого людьми, и как сердобольный шенкурский алкоголик вливал в него, трясущегося, остатки своей водки, чтоб он «не кончился»? Ты помнишь здоровенных мужиков, лежащих у ларя с остекленевшими глазами, сломленных местным коктейлем — смесью «зазаборного» вина «Клюковки» с шенкурским пивом? Много мы этого «кипа» видели в наших хождениях по Северу. А наши сидения у моего костра в твоём палаточном уюте, в мстинском раю, с замечательными художниками Давидом Боровским и Володей Макушенко, с потрясающими подзапретными книгами, за которые бы все мы в других местах да на чужих глазах сидели бы долгие годы…

А зимою мы снова с тобой грешили, и ты снова становился соучастником моих посягательств на создание миров, правда, театральных, но всё-таки…

Ты помнишь, как мы радовались, когда удалось заставить вспухнуть желваками холст, сделать из холста невозможное — физиологию — в «Холстомере» Л. Толстого. Или два сильно муарившихся тюля подчинить масштабу глаза и превратить неприятный оп-артистский[19] эффект муара в ощущение колышащейся листвы и выиграть главную идею «Дачников» для Г. А. Товстоногова.

А как мы были довольны, когда у нас в работе к «Возвращению на круги своя» И. Друце получился, наконец, природный храм, в котором (по замыслу сдвинутого чертиками Бориса Ивановича Равенских — светлая ему память!) должен был умереть великий русский человек — Лев Толстой! Или вспоминаю, как на макет монструозных «Мёртвых душ», который мы привезли с тобой Ю. П. Любимову на Таганку, в театр приехали все знаменитейшие московские «бояре»-макетчики и отзырили тебя пристально и отдельно от меня с завидками в глазах своих и уважением к твоей островной персоне. А как мне-то было приятно, твоему поводырю с Петроградской. И в сей момент скажу тебе и вам, дорогие друзья, что натворил ты, наш Миша, для всех нас много всякого замечательного. Давно ты у нас уже мэтр и цеховая гордость. Все люди от театральных художеств мечтают с тобою работать. А мои бывшие студенты с Моховой, которые уже захватили театральный город, несут тебе свои идеи и рисунки и отдают их в твои добрые, надёжные руки. И правильно делают.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Книги похожие на "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Отзывы читателей о книге "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека", комментарии и мнения людей о произведении.