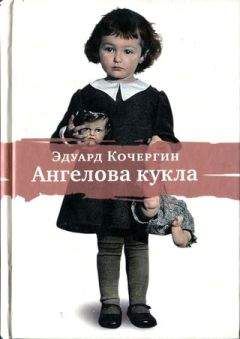

Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Описание и краткое содержание "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека" читать бесплатно онлайн.

Рассказы художника Эдуарда Кочергина — удивительное повествование об удивительных людях, оказавшихся «на дне» в 1940-е-1960-е годы. Дети без отцов, юродивые и калеки, нищие и проститутки стали персонажами впечатляющего жизненного полотна, воссозданного пером «рисовального человека».

Сын репрессированных родителей, воспитанник детприемников и спецучреждений НКВД Э. С. Кочергин — народный художник России, лауреат Государственных премий, действительный член Российской Академии художеств. Его рассказы — память об оттесненных на обочину жизни людях с их достоинствами и талантами.

В оформлении книги использованы рисунки автора

На обложке фотография работы Ивана Костыля, василеостровского уличного светописца

* * *

Известный театральный художник, легендарный сценограф Эдуард Кочергин написал эпопею народной жизни. „Россия!.. Кто здесь крайний?“ — вопрос всей его книги.

Вопрос стране, где всегда крайний — человек.

Марина Дмитревская

* * *

Прозаик Кочергин удивляет своей памятью. Памятью особой совестливости и доброты к обитателям „дна“. Он превратил питерский остров Голодай в своеобразный Пантеон, где на тротуарных плитах выбиты имена Аришки Порченой, Шурки Вечной Каурки, Гоши Ноги Колесом…

Давид Боровский

* * *

На страницах „Ангеловой куклы“ оживают десятки русских типов: нищие, блаженные, солдаты, артисты, воры в законе и малолетняя шпана — герои с незадавшейся судьбой и светлой душой, — люди, которые, по убеждению автора, непременно спасутся. Все до единого.

„Экран и Сцена“

— Глянь, Степаныч, гарцует-то как кобылица, — говорил он про молодую актрису, — зеркалу свою стать кажет, холка-то, смотри, как пушится — жеребца просит, что ж ты зеваешь — такой товар пропадает. Эх ты, художник-худоёжник.

Моя-то какая была в молодости — шея белая, зубы перламутровые, а «седлышко»-то — у-у-у-у-у! — сесть да облокотиться можно было. А грива — запутаешься! С норовом, конечно, пришлось охаживать, как настоящую кобылку, пока не стала шелковистой. Во, Степаныч, — похвастался он прошлым своей старухи. Про оправлявшегося у зеркала нового директора театра сказал:

— Хрантовитый какой начальничек, при галстуке, в костюме, ранее-то они всё больше кительки себе шили. Как только возвышались по своей партийной линии — сразу заказывали кителёк. Власть свою в него охормляли. Знаешь, как много я их поделал, не посчитать, жизнь спасал, семью кормил.

После очередных моих препирательств с этим новым директором учил он меня жизни:

— «Чижика съел» — значит, съел и не возникай. Говори, что съел, рыжий ты, что ли? Все едят, и начальники даже едят, обжираются, им же хорошо, что и ты тоже виноват, что под статью подходишь, что тебя подловили. Да говори им, что сожрал его, чёрт дери, да с потрохами, а перышками-то губёнки обтёр — и всё будет тип-топ. Свояком станешь, глядишь — и в дело возьмут, и пирога отвалят. Битый-то подороже небитого. Наматывай на ус хилосохию житухи, у нас ведь лучше каждому битым да виновным быть, деться-то куда? Так что вот, все должны своего «чижика» съесть, это в обязательстве. С чистоплюйством-то у нас не выходит. Большие больно народом-то да землею. Съел — и сиди себе потихоньку, терпи до благодати старшего по званию… Ох, Степаныч, что-то я тебе снова много всякого лохматого наговорил. Иди-ка ты за верстак свой да и малюй свою дикорацию, а я шинельку очередную построю да пустой карман рублём украшу, а то шамать не на что будет.

И, посмотрев на старые немецкие часы, висевшие над головой, перекрестившись, заключил:

— Смотри, цихроблата-то как быстро время жуёт, не поспей оглянуться, как очуришься…

Топор вепса. Цеховая быль

Андрею Черных, Вячеславу Сафьянникову — петербургским театральным столярам посвящается

Познакомился я с моим невзрачным героем в середине шестидесятых годов прошлого века, когда художничал для Театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской, делал первый спектакль нового руководителя театра Рубена Агамирзяна «Господин Пунтила и слуга его Матти» по Бертольду Брехту. Самое интересное для этой истории — то, что действие пьесы происходит в стране Суоми, в усадьбе богатого финна.

При сдаче рисунков, чертежей и шаблонов в мастерские театра я посетовал, что столярам придется делать мебель «по-хуторски» — без привычных для нас царг[15], вставлять и крепить ножки столов, скамей и табуретов из неокорённого кругляка прямо в столешницы и сиденья.

Старый и опытный заведующий постановочной частью театра Иван Герасимович Герасименко устранил сомнения: «Вашу чухонскую мебель сделает настоя чухарь-вепс». И, подведя меня к худенькому, небольшого роста человечку с опущенным в пол виноватым лицом, представил его мне: «Вот вам наш древнефинский Иван, расскажите ему, что вы хотите». Рассмотрев его, я заметил — столяр был беспалым. На правой руке у него отсутствовало два, а на левой — один палец.

«Интересно, как он справляется со своей ремесленной работой?» — спросил я завпоста. Тот пошутил: «Оставшихся пальцев ему как раз хватает, а лишние он обрубил».

Ознакомившись с моими чертежами и рисунками, человечек слабым голосом деликатно, атаковал меня единственным вопросом: «Делать как у вас или как надо?». Я с испугу повторил ему дважды: «Как надо, как надо… дядя Иван».

Иван Григорьевич Щербаков был местным инородцем-вепсом. На окраине нашей питерской области в лесах жили остатки этого древнего финно-угорского племени. В отличие от обыкновенных финнов, их окрестили в православие, и они получили русские имена и фамилии. Родился Щербаков в своей Вепсландии как раз в 1917 году. Жители чухарских деревень долго не знали, а затем долго не могли понять, что же произошло в октябре 1917-го в начальственном городе большой страны венедов. А когда узнали, стали думать, зачем им это нужно, и вообще, что же это такое — революция. До сих пор думают.

Дед его, старый плотник-вепс, вместо серебряной ложки на зубок, как у нас, у русских, в день рождения внука, надев красную праздничную рубаху с красными шёлковыми ластовицами, принёс в избу маленький топорик, выкованный им в деревенской кузне по законам предков, и, завернув в кусок домотканого холста, положил под матрас в головах Ивановой долблённой люльки. По наследству, по родовому уговору, малый Иван обязан был стать плотником. Он им и стал.

Более неразговорчивого человека в питерской округе не найти, разве что среди глухонемых. Оживлялся лишь при разговорах о лесе, деревне и плотницком ремесле. «Экий ты у нас, Иван, бурливый сегодня, — говаривала ему жена, если он произносил более пяти слов подряд. — Не иначе перебрал чего-нибудь горячительного», — и смотрела недоверчивым глазом.

Добиться от него каких-либо сведений было невозможно. Только однажды похвастался мастер своим дедом перед подельниками по ремеслу, и то после рюмки на своём шестидесятилетии: «В мои мелкие годы в конце лета знакомый медведь из ближайшего леса повадился в наш огород лакомиться. Дед мой долго смотрел на него из окна избы и думал, когда же тот перестанет нахальничать. На второй год в это же время незваный гость забуянил. Дедке пришлось снять двустволку со стены и застрелить бурого прямо с крыльца. Шкуру поначалу распял на воротах, высушил её, обработал и постелил на пол под моею лавкою. А потом из липы вырезал дарёным топором убитого и отдал мне, мальку, мою первую игрушку. Породнил меня с медведем. Эта дедова память до сих пор стоит на шкафу в моей питерской квартире на Куйбышевой улице».

Интересно, что отзывался он только на Ивана или дядю Ивана, а на Ваню или дядю Ваню не реагировал. К театральному делу Иван приспособился после войны. Фабрично-заводская «тяни-толкашка» ему не по душе, а в театре всякий спектакль всё другое, да и штучная работа более устраивала мастера, чем станочная. Попав сюда случайно, так и остался на всю жизнь у деревянного верстака в мастерских театра.

Отдав в руки вепса свои рисунки, я не особо беспокоился. Но недели через три, увидев хуторскую мебель в репетиционном зале, был поражён. Берёзовый кругляк, специально подобранный, спиленный у развилок с приливом-пяткой, доски столов, скамей и табуретных сидений, отёсанные топором, — всё это соединено друг с другом без гвоздей — живой товар, овеществлённая природа, созданная не для спектакля, а для души. Мне, «господину Матти» и Агамирзяну сильно повезло с вепсом. Но когда я притопал в мастерские его благодарить, он стоял, опустив свою виноватую голову, и молчал.

Перейдя служить в штат Театра им. В. Ф. Комиссаржевской художником, я прирос к нашему питерскому чухарю, потомственному столярному плотнику Ивану Щербакову — прирос насовсем. Множество прекрасных вещей сделал он в оформленных мною спектаклях, но самое потрясающее произведение столяра Ивана — трон для трилогии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис Годунов» и «Смерть царя Иоанна Грозного». Декорация из мягкого дюралюминия, отчеканенная и обработанная под оклад иконы, требовала ручного изготовления всего остального — мебели, реквизита и, главное, трона. Прослышав о знаменитом родовом топорике, я попросил дядю Ивана сработать русский трон вепсовым топориком. Кроме шаблонов знатного ритуального сооружения оставил ему несколько фотографий и репродукций. Что выйдет из такой рискованной идеи, я не знал, только чувствовал — может получиться что-то неожиданное и интересное. Какое-то время я не заходил во двор доходного дома по улице Белинского, где находились мастерские, боясь сглазить дело, пока не вызвали меня на смотрины.

В столярке собрались все умельцы мастерских: художники-исполнители, бутафоры, слесари и столяры. Трон был поднят на верстак. Открыв входную дверь, я увидел его и понял нутром — получилось. Издали показалось, что он вырезан из кости. Это странное, неожиданное ощущение не исчезло и при подходе к нему Чистый массив берёзы, тёсаный топориком и вблизи производил впечатление натуральной кости. Я даже неосознанно потрогал царгу сиденья: «Во здорово, во, вепс дает». Старый замечательный бутафор Александр Аркадьевич, бывший морской капитан, глядя, как я глажу поверхность трона, сказал во всеуслышание: «Надобно было русским царям заказывать такие штуки не в персиях и италиях, а у своих вепсов — не хуже бы вышло».

Из мастерских на сцену переехало это берёзовое чудо под названием «трон вепса», произведенное руками Ивана Григорьевича. Позже трилогия заработала Государственную премию, и какая-то доля в успехе постановки по праву принадлежала питерскому столяру.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Книги похожие на "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Отзывы читателей о книге "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека", комментарии и мнения людей о произведении.