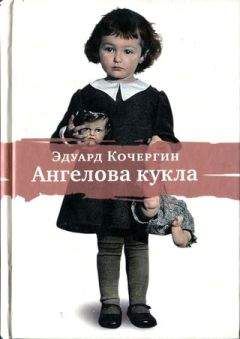

Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Описание и краткое содержание "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека" читать бесплатно онлайн.

Рассказы художника Эдуарда Кочергина — удивительное повествование об удивительных людях, оказавшихся «на дне» в 1940-е-1960-е годы. Дети без отцов, юродивые и калеки, нищие и проститутки стали персонажами впечатляющего жизненного полотна, воссозданного пером «рисовального человека».

Сын репрессированных родителей, воспитанник детприемников и спецучреждений НКВД Э. С. Кочергин — народный художник России, лауреат Государственных премий, действительный член Российской Академии художеств. Его рассказы — память об оттесненных на обочину жизни людях с их достоинствами и талантами.

В оформлении книги использованы рисунки автора

На обложке фотография работы Ивана Костыля, василеостровского уличного светописца

* * *

Известный театральный художник, легендарный сценограф Эдуард Кочергин написал эпопею народной жизни. „Россия!.. Кто здесь крайний?“ — вопрос всей его книги.

Вопрос стране, где всегда крайний — человек.

Марина Дмитревская

* * *

Прозаик Кочергин удивляет своей памятью. Памятью особой совестливости и доброты к обитателям „дна“. Он превратил питерский остров Голодай в своеобразный Пантеон, где на тротуарных плитах выбиты имена Аришки Порченой, Шурки Вечной Каурки, Гоши Ноги Колесом…

Давид Боровский

* * *

На страницах „Ангеловой куклы“ оживают десятки русских типов: нищие, блаженные, солдаты, артисты, воры в законе и малолетняя шпана — герои с незадавшейся судьбой и светлой душой, — люди, которые, по убеждению автора, непременно спасутся. Все до единого.

„Экран и Сцена“

К весне из-за Невы от шкиц с Адмиралтейского и Казанского островов, а также от шалав с Коломенского острова стали доходить слухи, что в их районах обитания по разным улицам, каналам и дворам бродит совершенно белая волосом, малюсенькая, сдвинутая головой девчонка в матросском тельнике, надетом на потёртый свитер, в старой матросской бескозырке, с обгоревшей куклой на руках, завёрнутой в довоенную пуховую шаль.

Всех встречных и поперечных людишек, божась Николой Святым, уверяет, будто Ангел Золотое крыло, слетевший с купола Николы Морского, что на Крюковом канале, явился к ней и сказал: «Это дочь твоя, а не кукла».

Бродяжка показывает всем гражданам-прохожим обожжённую куклу и просит вылечить от ожогов ее дочь любимую. Но ни прохожие, ни врачи — никто помочь ей не может.

В тамошнем народе называют её Пашей Чокнутой или Пашей Дуркой, а обожжённую куклу — Ангеловой куклой.

Дурку Пашу вместе с куклой на Крюковом канале против Николы Морского мокрым осенним днём выловили и забрали в крытую машину дяди-санитары. Вскоре отправили их с питерских островов в «Страну дураков», по местному определению, которая находится в Окуловском районе Новгородской области и размещается в бывших трёх дворянских усадьбах на огромной Вороньей горе, что возвышается над деревнею Лука. Отправили жить и лечиться организованно.

Там она со своей Ангеловой куклой произвела огромное впечатление на местный народ и превратилась в почитаемую личность среди дураков и дурок всего Северо-Запада.

Мытарка Коломенская. Из опущенной жизни

Не согрешив — не отмолишься.

Пословица«Ты Сам один бессмертен, Сотворивший и Создавший человека, а мы, земные, из земли созданы и в ту же землю опять пойдем. Ты так повелел, Создатель мой, когда сказал: „Земля ты и в землю отойдешь“. И вот все мы в неё пойдем, надгробным рыданием творя песнь: Аллилуиа».

Этими знаменательными словами всенощного псалма над почившим закончила Царь Иванна работу самозваных монашек. «Мытарка, — обратилась она к начальственной товарке, — дай глоток церковного. Спасу нет, сухота заела». И, отхлебнув хорошую дозу кагора из фляжки, она снова своим хриплым баском возгласила: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему Василию и сотвори ему вечную память!»

Часть родственников усопшего, непривычная к ночным бдениям, давно обмякла и спала прямо на стульях. Младшая из трёх позванных отпевалок погасила три свечи из четырех, оставив последнюю на вынос тела. «Буди сродственников, Мавка, пускай прощаются с новопреставленным Василием. На дворе катафалк стоит, — велела старшая Мытарка своей помоганке. — Да иконку поправь. А ты, начальник, целуй венчик на челе отца своего и целуй образ Спасителя да испроси прощения у лежащего во гробе за все неправды, допущенные к нему при жизни», — учила Мытарка сына умершего старика Василия, складского заведующего в порту.

После прощания велела наживить гвоздями крышку гроба, развернуть его к выходу и выносить усопшего из комнаты. Царь Иванна все последние действия сопровождала чтением Трисвятого: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Вышеописанные события происходили в самом начале пятидесятых годов в одном из домов на Пряжке, то есть на набережной реки Пряжки, отделяющей с запада Коломенский остров от Матисова. Здешние места со старинных времен известны были простому люду не оперными театрами и консерваториями, а выстроенным во времена императриц Морским Богоявленским собором, окрещённым питерскими богомольцами Николой Морским.

Никола в советские безбожные времена стал для православных жильцов центра города (после закрытия и уничтожения многих храмов на Адмиралтейском и Казанском островах) главным местом моления верующих. И из ведомственного морского собора времён царей превратился в истинно народный храм.

И что еще сохранила Коломна, несмотря на возникшие в XIX веке замечательные архитектурные ансамбли, — это обаяние провинциальности, спокойствия и несуетности жизни.

В дни больших церковных праздников вся Никольская площадь вместе с садом вокруг собора заполнялась множеством верующих людей, приехавших и пришедших из многочисленных бесцерковных районов города. И сюда в такие дни, по древнему русскому обычаю, набегало множество народа, промышлявшего нищенством. Нищие выстраивались шпалерами на входах и выходах Никольского сада и всех входящих и выходящих из храма богомольцев пропускали через собственный строй, обирая верующих во имя Бога.

Среда старателей, кормящихся Христовым именем, была неоднородна. На верхних ступенях иерархии стояли профессионалы, владевшие умением разжалобить прихожан причитаниями «Христа ради», ловко торгующие своими убогостями, ежели они у них были, и монастырско-юродской одежонкой под божьих людей. Многие из этой стаи были знакомы с православными обрядами, календарными церковными праздниками и даже с Писанием. На следующей ступени находились инвалиды войн и трамваев, всех мастей, с выразительным реквизитом — деревянными ногами, выставленными напоказ протезами, культяпками рук и ног, настоящими и поддельными язвами на разных частях тела, собирающие добавку к пенсиям на угощение своих порушенных утроб. За ними следовали благообразные старушки побирушки, совмещавшие безбедную жизнь с возможностью вытянуть гроши из большого скопления народа для удовлетворения собственной жадности. Они больше всех и ниже всех кланялись перед подающими милостыню.

И уж совсем «на дне» этого сообщества находились истинные нищие, приехавшие из голодающих областей или республик. Вспомните 1947–1949 годы засух и неурожаев на Юге России, на Украине, в Молдавии. Нищая братия гнала прокопчённых, тощих людей от насиженных выгодных мест побора — рынков, магазинов, вокзалов, храмов, обзывая их цыганами. И те вынуждены были бродить со своими мешками по улицам, дворам, квартирам и радоваться всему, что подадут.

Наши монашествующие отпевалы в одежонках чёрных и тёмно-коричневых «церковных» цветов относились к самому высшему сословию певцов Лазаря — к обитателям паперти. Промысел их возник по необходимости — из-за малого количества церквей и невозможности служителям храма отпеть всех усопших жителей города.

К тому же многие боялись хоронить близких с помощью церкви, так как состояли в партии или комсомоле, служили чиновниками в заведениях, где такое действие могли неправильно истолковать и обвинить в суеверии. Но они хотели исполнить последний долг перед близкими по-людски, в соответствии с издревле принятыми в России православными обычаями, в ту пору основательно забытыми. Никто не знал, что и как делать с покойными. Многие в панике метались в поисках посвященных людей, умоляя помочь горю. Толковая нищенствующая тётка Мытарка, знакомая с основными православными обрядами благодаря долгой службе на паперти Николы Морского, сговорила басовитую старуху нищенку Царь Иванну, знавшую наизусть Псалтырь и многие молитвы, объединить усилия и создать артель, которая за мзду будет помогать горемычным людишкам провожать в последний путь скончавшихся родственников по всем правилам православного похоронного ритуала. И две опытные нищенки с паперти Николы, взяв в помощь молодую девку-помоганку, создали в Коломне небывалую артель «похоронной помощи».

Со временем, подучившись в церкви всем тонкостям похоронного действа, артель стала популярной у народа-богатыря не только на Коломенском, Казанском и Покровском островах, но и за Невой, на Васильевском острове, где вообще не было действующих церквей, хроме кладбищенской. Надо отдать должное — свои обязанности они исполняли честно, а иной раз даже художественно, то есть с отдачей, или, как говорят, «с сердцем». В особенности «дьячиха» — Царь Иванна.

Мытарка атаманила артелью, была добытчицей и диспетчером всех её работ. Чтобы не развалилось дело, ей к тому же приходилось держать в узде подопечных товарок, особенно алкоголицу «дьячиху», от злоупотреблений «пьяной жидкостью». Внешняя часть ритуала — подготовка усопшего к панихиде — была тоже на её плечах: омовение, облачение, украшение чела венчиком, окропление святой водой, правильная установка гроба и подсвечников и тому подобное, а также, если заказывали, приготовление поминального стола.

Молитвенной частью обряда ведала Царь Иванна, остальные ей помогали. Она совершала всенощное песнопение над почившим, то есть панихиду, по полному обряду исполняла роль священнослужителя.

Третья товарка, Мавка, — меченая, списанная с панели промокашка, потерявшая «манок» из-за разросшегося на лице родимого пятна, работала у Мытарки скороходом, реквизитором и снабженкой. Царь Иванна именовала её попросту «побегушкой». Летом Мавка прикрывала свою родинку полями где-то добытой дореволюционной соломенной шляпы, зимою пряталась в мужскую ушанку и платок. Мытарка защищала девку от нападок злыдней нищенок, преследовавших её от завидок, — как самую незащищенную. Мавка обязанности свои выполняла исправно, а некоторые даже с выгодой для артели. Например, свечи не покупала в керосиновой лавке, а добывала прямо со склада коробками, пользуясь симпатиями кладовщика-инвалида. От другого инвалида войны — уличного фотографа дяди Вани Костыля с Васильевского острова — за небольшие денежки получала для печальных дел иконки-образа, сделанные фотоспособом и крашенные пасхальными красками. Пить что-либо, даже церковный кагор, Мавке запрещалось. Ежели кто совращал её вином в тоскливые моменты жизни, то Мавка впадала в кликушество — кричала разными зверьми и билась об пол. Только Мытарка могла с нею справиться.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Книги похожие на "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эдуард Кочергин - Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека"

Отзывы читателей о книге "Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека", комментарии и мнения людей о произведении.