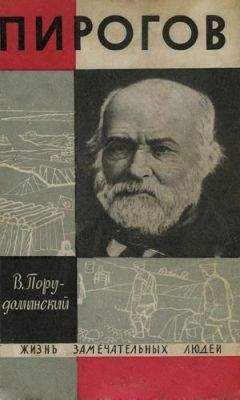

Владимир Порудоминский - Пирогов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пирогов"

Описание и краткое содержание "Пирогов" читать бесплатно онлайн.

Выпуск из ЖЗЛ посвящен великому русскому врачу, хирургу Николаю Ивановичу Пирогову (1810-1881). Практикующий хирург, участник трагической Крымской войны, основатель российской школы военно-полевой хирургии, профессор, бунтарь, так, наверное, немногими словами можно описать жизненный путь Пирогова.

Великий хирург, никогда не устававший учиться, искать новое, с гордостью за своих потомков вошел бы сегодняшнюю лабораторию или операционную. Эта гордость была бы тем более законна, что в хирургии восторжествовали идеи, за которые он боролся всю жизнь.

Вступительная статья Б. В. Петровского.

Содержит иллюстрации.

Пирогов встречал этого офицера в госпиталях и на перевязочных пунктах. Однажды офицер подошел, представился:

— Граф Толстой.

Пирогов вспомнил, что читал в журнале повесть Толстого «Детство». Уже потом, после войны, Пирогову попался рассказ «Севастополь в мае». В нем имелось описание перевязочного пункта. Короткое, но весомое. В печати много щебетали о сестрах милосердия. Толстой посвятил им одну простую фразу, но разглядел что-то серьезное, важное: «Сестры с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами». В очень простой фразе была заложена большая правда, и Пирогов удовлетворенно кивнул головою, когда дочитал рассказ до конца, до заключительных слов: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души… и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». Пирогову понравилось: сказано по-пироговски.

Всю ночь уходила из Севастополя молчаливая русская армия. Разыгрался ветер. Плавучий мост захлестывали волны. Мост качало. Под тяжестью повозок и орудий дощатые звенья моста, положенные на осмоленные бочки, внезапно погружались в море. Солдаты и матросы шли молча, не замечая, что промокли, что продрогли под порывистым северным ветром. Они уходили из Севастополя. Триста сорок девять дней героической обороны остались за плечами. Впереди?.. «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский», — пророчил Лев Толстой. Крепко ухватившись (чтобы не смыло!) за высокий борт санитарной фуры, последней из сестер прошла по мосту Екатерина Бакунина.

Ленивое мерцание багровых углей, облако пепла, едкий синий дым… Костром угасал Севастополь. Два дня не решались англо-французские войска вступить в покинутую крепость. А когда решились, оказалось: занять пустой город — самое большее, на что они способны. Одиннадцатимесячная осада вконец измотала армии союзников…

Сплошной поток раненых катился от Севастополя на север. Раненых было много. К пострадавшим на Черной речке прибавились жертвы последней бомбардировки города. Восемьсот тяжелых орудий выпускали по Севастополю восемьдесят тысяч снарядов в день.

Симферопольские госпитали трещали по швам. Раненых некуда было девать. Такое скопление угрожало последствиями, ненамного уступавшими последствиям бомбардировки. Проблема транспорта стала главной. Предстояло организованно эвакуировать раненых из Крыма в близлежащие губернии.

Пирогов отлично знал, что такое крымские транспорты. Из каждой сотни санитарных повозок примерно пятнадцать превращались в конце пути в похоронные дроги. Пользуясь полученными в Петербурге полномочиями, Пирогов отобрал транспортировку у интендантов и передал медикам.

По маршруту эвакуации отправилась Бакунина — надежнейшая из помощниц. Она возглавляла созданное Пироговым особое транспортное отделение сестер. Пирогов просил ее проверить, перевязывают ли на этапах раненых, чем их кормят и поят в пути, дают ли им одеяла и полушубки.

Пирогов разработал свою систему эвакуации. Он объявил войну «холодным и нежилым притонам» — путевым ночлежкам. От Симферополя до Перекопа устроили тринадцать этапных пунктов — там кипятили чай, готовили горячую пищу. Там раненых ждали.

Пирогов потребовал теплой одежды для каждого, кого отправлял в путь (точный удар в дуэли с интендантами!). Провожая транспорты, взвешивал мешки — сухари полагались на дорогу (интенданты ревели от ярости!). Заглядывал в баки — вдоволь ли пресной воды: он запрещал пить из степных колодцев.

Система совершенствовалась. Тех, кого намечали к очередной отправке, свозили заблаговременно в специальное помещение. Здесь с ними знакомились врачи, которым предстояло сопровождать транспорт. Да и возили раненых теперь не на чем попало, а на специально приспособленных подводах.

Пирогову случалось видеть, как солдаты натягивают старую, худую палатку. Натянут край — крыша рвется. Зашьют дыру — глядь, в другом месте трещит парусина. Хоть караул кричи!

Пирогов не поспевал всюду. Шел отправлять транспорт — некто переставал топить в госпиталях. Брался за сортировку — некто прикрывал этапные пункты. Некто был везде — в генеральских эполетах, в комиссариатском мундире, в суконной поддевке подрядчика. Если бы не эти бесконечные некто!.. Сколько бы еще смог Пирогов!.. Но и так десятки тысяч с благодарностью повторяли его имя. Тот, кто не умер от ран после боя.

Тот, кто не умер от заражения в госпитале.

Тот, кто не умер от голода и холода на этапе.

«Вы сходите на перевязочный пункт, в город! Там Пирогов; когда он делает операцию, надо стать на колени», — писал очевидец, побывавший в Крыму. Некрасов напечатал эти строки в «Современнике» и прибавил от себя:

«Выписываем эти слова, чтобы присоединить к ним наше удивление к благородной, самоотверженной и столь благодетельной деятельности г. Пирогова, — деятельности, которая составит одну из прекраснейших страниц в истории настоящих событий. Одно из самых отрадных убеждений, что всякая личность, отмеченная печатью гения, в то же время соединяет в себе высочайшее развитие лучших свойств человеческой природы, — эта истина как нельзя лучше оправдана г. Пироговым… Это подвиг не только медика, но и человека. Надо послушать людей, приезжающих из-под Севастополя, что и как делал там г. Пирогов! Зато и нет солдата под Севастополем (не говорим об офицерах), нет солдатки или матроски, которая не благословляла бы имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка произносить это имя с благоговением. Пройдет война, и эти матросы, солдаты, женщины и дети разнесут имя Пирогова по всем концам России, оно залетит туда, куда не заглядывала еще ни одна русская популярность…»

Личностью, которой «сердце отдает охотно и безраздельно лучшие свои симпатии», называл Пирогова Некрасов. Его величество государь император Александр II изволил именовать Пирогова «живодером».

Осенью 1855 года Александр II прибыл в Симферополь. К государеву приезду белили фасады, прикрывали гирляндами дыры, до блеска ваксили драные сапоги. Царь не желал знать ту правду, которую знали Нахимов, Пирогов, Толстой. Пирогов писал: «Государь хотел остаться всем довольным и остался…» Когда царь с блестящей свитой заглянул в госпиталь, Пирогов к нему не вышел. Николаю Пирогову не о чем было говорить с Александром Романовым.

Все, что мог, он уже сказал царю, Летом, в Петербурге, прямо в царском дворце. Сказал о героях — только смерть заставляла их сложить оружие. О титулованных командирах, бездарных и самовлюбленных, — у всякого Ермишки свои интрижки. О воровстве, проевшем, как ржавчина, и гигантский цейхгауз и маленький солдатский котелок. Царь выходил из себя, тряс головой, не желал слушать:

— Неправда! Неправда! Не может быть!

Пирогов обозлился и, позабыв этикет, рявкнул царю в лицо:

— Правда, государь, правда! Я сам это видел!..

VIII. ОДЕССА. КИЕВ

1856—1861

Человек в мундире совсем не то, что человек без мундира. Мундир зачастую не только внешность, но психология и даже мировоззрение.

В России всякий род государственной деятельности был издавна облачен в мундир. Казенное сукно и чеканные пуговицы призваны были расставить всех по местам, разграничить по правам и материальным благам, уравнять в образе мыслей и образе чувствований.

Тому, кто привык к мундиру, не так-то легко из него вылезти. Еще труднее вылезти из мундирной психологии и философии.

При Николае люди привыкли к мундирам, как к собственной коже. Цари менялись — мундиры изменялись, но не отменялись.

Александр II приказал вместо высокого стоячего воротника носить отложной, пуговицы на груди располагать не в один ряд, а в два.

Но народ ждал не новых воротников. И шесть лишних пуговиц на мундире не решали дела.

Севастополь многим открыл глаза. «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России»[5].

Хотело правительство или нет, что-то надо было предпринимать. Историк С. М. Соловьев говорил: надо «остановить дальнейшее гниение». Сам Николай I признал на смертном одре, что сдает «команду» «не в добром порядке». Александр II весной 1856 года кичился перед московским дворянством: слухи об освобождении крестьян неосновательны. Однако спохватился: «рано или поздно» освобождать все-таки придется. «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».

Крестьяне брались за вилы и топоры. Чернышевский готовился к «открытой борьбе», высекал искры, чтобы зажечь пожар. Герцен создал вольную русскую прессу за границей — на темном небе засверкала «Полярная звезда», тревожащим набатным боем загудел «Колокол». Молодежь собиралась в кружки и группы. В революционном движении расправил плечи разночинец. («Разночинец есть поднимающаяся кверху часть народа, имеющая в нем свои корни»,— метко определил кто-то из современников.) И даже иные из помещиков торопили правительство «решить вопрос» — пусть не лучше, но скорее, — ибо «кончится тем, что нас перережут».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пирогов"

Книги похожие на "Пирогов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Порудоминский - Пирогов"

Отзывы читателей о книге "Пирогов", комментарии и мнения людей о произведении.