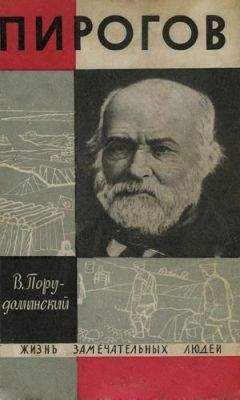

Владимир Порудоминский - Пирогов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пирогов"

Описание и краткое содержание "Пирогов" читать бесплатно онлайн.

Выпуск из ЖЗЛ посвящен великому русскому врачу, хирургу Николаю Ивановичу Пирогову (1810-1881). Практикующий хирург, участник трагической Крымской войны, основатель российской школы военно-полевой хирургии, профессор, бунтарь, так, наверное, немногими словами можно описать жизненный путь Пирогова.

Великий хирург, никогда не устававший учиться, искать новое, с гордостью за своих потомков вошел бы сегодняшнюю лабораторию или операционную. Эта гордость была бы тем более законна, что в хирургии восторжествовали идеи, за которые он боролся всю жизнь.

Вступительная статья Б. В. Петровского.

Содержит иллюстрации.

Но шести часов почти никогда не хватало; клиника и поликлиника брали гораздо более времени, и приходилось 8 часов в день. Положив столько же часов на отдых, оставалось еще от суток 8 часов, и вот они-то, все эти 8 часов, и употреблялись на приготовления к лекциям, на эксперименты над животными, на анатомические исследования для задуманной мною монографии и, наконец, на небольшую хирургическую практику в городе».

По субботам у него собирались студенты. Человек десять-пятнадцать — вернейшие ученики. Это не были комерши —с горящей жженкой, ромовой «дубиной», пьяными песнями и буршескими клятвами. Это было умное и веселое общество за чайным столом, общество, где по-своему блистал Пирогов. Здесь увлеченно говорили о вивисекциях и вскрытиях, не менее увлеченно слушали рассказы об операциях знаменитых хирургов, выискивали нелепости в их приемах и объяснениях — и хохотали, как над лучшим анекдотом. Беседы срывались с научной стези, плутали по бесчисленным путаным тропкам разнообразнейших тем, профессор дважды и трижды за вечер ставил самоварчик, спорил, рассказывал, смеялся со всеми, — он был едва ли старше самых старших из учеников.

А с понедельника Пирогов снова становился требовательным и дотошным «герр профессором», у которого для каждого студента была припасена добрая сотня вопросов и еще один, бесконечно повторявшийся вопрос: «Почему?»

Пирогов исправлял ошибки своих университетских учителей. Теорию и практику соединял в прочный, неразделимый сплав. Кафедра у постели больного была для него ничуть не ниже, чем кафедра в аудитории. Он хотел, чтобы теоретические положения сплавлялись в памяти ученика со сведениями, которые приносили зрение, осязание, обоняние, слух. Но ведь для этого требовалось, чтобы и органы чувств не ошибались в оценках! Студент осматривал, выслушивал, ощупывал больного — предполагал, подозревал, искал, — а профессор вел его вперед и вглубь своими вопросами, точными, словно промытыми — ни куска породы. Это были вопросы-ланцеты, медленно, по слоям, или единым движением обнажающие истину; вопросы-пилы, отсекающие ненужное; вопросы-иглы, крепким швом соединяющие разрозненное в целое. Пирогов спрашивал и чуть ли не каждое слово ответа вновь рассекал стремительным «Почему?».

«Почему? Почему?» Невозможно знать все, но к этому по крайней мере надо стремиться, коли занимаешься у Пирогова. Не замедлять шага, не останавливаться! «Почему? Почему?» Вперед!

Один час теоретической хирургии, один час оперативной и упражнений на трупах, три часа клиники, — студенты разбредались по частным домам и кондитерским, захватывали укромнейшие уголки парка и гасили в бездонных глотках «пунша пламень голубой». Профессора же ожидали восемь часов, отведенных на приготовления к лекциям, эксперименты, исследования, и еще восемь часов отдыха, то есть чтения, раздумий, смелых догадок, — шестнадцать часов, в течение которых Пирогов обрушивал все свои сто тысяч «Почему?» на собственную голову. Две страсти жили в нем — ученика и учителя. Это большое умение — всегда учиться, и не меньшее умение — отдавать другим то, что приобрел: не просто передавать из рук в руки, а отдавать с процентами, уже обогащенное своими раздумьями, выводами, опытом.

В 1837 году появилось на свет одно из самых значительных сочинений Пирогова — «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Результат восьмилетних трудов, сочинение классическое по широте и завершенности. И вместе с тем начало, аванс, задел будущих великих трудов.

Сам заголовок говорит о многом — «Хирургическая анатомия…». Наука, которую восемь лет ваял Пирогов — создавал всей своей практикой, открывал и проверял у стола в анатомическом театре, пропагандировал с кафедры, — теперь утверждалась в четких теоретических положениях, подкрепленных конкретным руководством к действию.

Может быть разный подход к сведениям о строении человеческого тела. «…Хирург, — пишет Пирогов, — должен заниматься анатомией, но не так, как анатом… Кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии… Только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп, и все-таки он никогда не будет в состоянии обратить внимание учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения».

В этой подчиненности всего материала хирургии суть пироговского сочинения.

Причина неудач большинства «анатомо-хирургических трактатов», составленных предшественниками Пирогова, — в недооценке прикладного значения анатомии, в уходе от «частной цели» — служить руководством для хирурга. Между тем именно этой «частной цели», только ей, должно быть все подчинено.

Пирогов рассматривает труды видных французских ученых Вельпо и Бландена, рассматривает по-новому знаменитый атлас Буяльского. Спрашивает: «Может ли молодой хирург руководствоваться при своих оперативных упражнениях на трупе, не говоря уже об операциях на живых, рисунками артериальных стволов в лучших трудах по хирургической анатомии, каковы труды Вельпо и Бландена?» Отвечает решительно: нет! В понятии «хирург-анатом» одна часть должна быть подчинена другой. Необходима цель, единая и точная: либо открыть общее строение той или иной анатомической области, либо наметить пути для производства операций. Нельзя препарировать так, как это принято у анатомов, а итог отдавать хирургу. «Обыкновенный способ препарирования, принятый анатомами… не годится для наших прикладных целей: удаляется много соединительной ткани, удерживающей различные части в их взаимном положении, вследствие чего изменяются их нормальные отношения. Мышцы, вены, нервы удаляются на рисунках друг от друга и от артерии на гораздо большее расстояние, чем это существует в действительности».

Пирогов критикует атлас Буяльского (теперь бы он не согласился оперировать, руководствуясь его «Таблицами»): «…Вы видите, например, что на одном из рисунков, изображающем перевязку подключичной артерии, автор удалил ключицу: таким образом он лишил эту область главнейшей, естественной границы и совершенно запутал представление хирурга об относительном положении артерий и нервов к ключице, служащей главною путеводною нитью при операции, и о расстоянии расположенных здесь частей друг от друга».

Блистательные для своего времени попытки Вельпо и Буяльского тускнели перед новым словом Пирогова.

Пирогов масштабен — и в мышлении и в творчестве. Его масштабность не в старании объять необъятное, не в желании рассказать «вообще и обо всем». Пирогов всегда начинает с конкретной идеи, но она оказывается применимой к огромному кругу проблем. Он умеет удивительно точно и цепко ухватиться за главное. Одна идея тянет за собою другие, развиваясь по стремительным законам геометрической прогрессии. Процесс развития идеи, движение вперед для Пирогова — одновременно полет стрелы и катящийся вширь взрыв. Это скорее всего обвал: один сорвавшийся камень в своем полете увлекает за собой горы.

В своем сочинении целую науку, хирургическую анатомию, Пирогов разрабатывает и утверждает на базе совершенно конкретного и на первый взгляд не очень-то объемного учения о фасциях. Фасциями до Пирогова почти не занимались, а если подойти к делу с серьезными научными мерками, то и вовсе не занимались. Знали, что есть такие оболочки, пластинки, окружающие группы мышц или отдельные мышцы, видели их на трупе, натыкались на них во время операций, разрезали их — и не придавали им значения, относились к ним как к некоей «анатомической неизбежности», не разглядев ничего более, чем видели. Для Пирогова фасции не глухая стена, а дверь в новое помещение. Не острый камешек под ногами, а вершина пирамиды, засыпанной песками. Пирогов взялся за раскопки и обнажил огромный массив, покоящийся на обширном основании.

Опорная идея Пирогова совершенно конкретна: изучить ход фасциальных оболочек. С дотошной тщательностью решая эту задачу. Пирогов добирается до мельчайших подробностей и уже здесь находит много нового. До него знали лишь общее расположение фасций, он подробнейше описывает каждую из них, со всеми перегородками, отростками, расщеплениями, точками соединений. Кажется, довольно? Но Пирогову мало. Он препарирует свои наблюдения, и сопоставляет, и сталкивает лбами — и все ради того, чтобы найти еще более важное новое. Досконально изучив частное — ход каждой фасции, — он идет к общему: выводит определенные закономерности взаимоотношений фасциальных оболочек с кровеносными сосудами и окружающими тканями. То есть открывает новые анатомические законы. Достаточно? Но Пирогову мало. Все это нужно ему не само по себе (хотя и само по себе это тоже нужно и важно), а чтобы найти рациональные методы производства операций, «найти правильный путь для перевязки той или иной артерии», как он сам говорит.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пирогов"

Книги похожие на "Пирогов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Порудоминский - Пирогов"

Отзывы читателей о книге "Пирогов", комментарии и мнения людей о произведении.