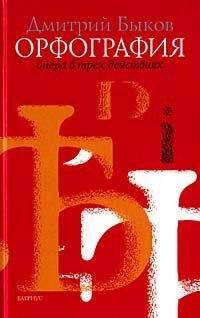

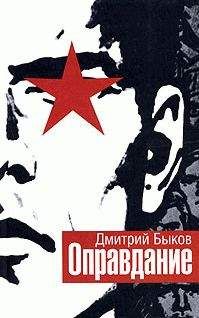

Дмитрий Быков - Статьи из журнала «GQ»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Статьи из журнала «GQ»"

Описание и краткое содержание "Статьи из журнала «GQ»" читать бесплатно онлайн.

Статьи и эссе, опубликованные в журнале «GQ» с 2006 по май 2011 года.

1. Никто не прав. То есть в любой дискуссии «оба хуже», а противопоставить плохому можно только омерзительное. Нет ни одной общественной, литературной, даже религиозной силы, с которой стоило бы — и хотелось бы — отождествляться приличному человеку. Доносчика осуждает убийца, с вором борется инквизитор, конформиста ругает сектант, на гламур нападают хунвейбины, ведутся кампании по выжиганию кампанейщины.

2. Ничего не нужно. Общественная активность сама по себе становится подозрительной: всякий, кто активен, вызывает подозрения. Подозрения эти во все времена одинаковы: это все ради бабла, ради пиара, — словом, вместо нормального восхищения человеком, не желающим мириться с общественным злом, этого человека преследует солидарная травля. Не стану сам приписывать таким оценщикам чужой работы какой-нибудь низменный мотив: думаю, дело в подспудном ощущении, что любая деятельность усугубит кризис. Такое ощущение бывает у тяжелобольных — им страшно даже переворачиваться, чтобы не стало хуже. Так что всех можно понять — это у нас не от подлости, а от того печального состояния, которое называется цугцвангом: всякий ход ухудшает положение. Это, впрочем, не повод ругать любую деятельность — ибо, зачастую разрушая хрупкий уют болотца, субъективно она остается благотворной, то есть идет на пользу самому делателю. Однако благо этого делателя волнует его современников в последнюю очередь, да и личным благом они мало озабочены, потому что…

3. …ничего не хочется. Последней, как известно, умирает злость — она сильнее даже страха, — и потому главным занятием общества становится выяснение отношений, но и оно уже почти не вызывает энтузиазма. Вот вам пример: есть у меня несколько друзей, замечательных поэтов и прозаиков. Ссылаюсь не только на собственный вкус, который меня вообще-то редко подводит в литературе, но и на множество чужих оценок. Хожу с этими рукописями по разным издателям. Не нужно. Не купят, не хочется шевелиться, нет желания поднимать волну, внедрять новое имя в ленивый мозг читателя. В России, особенно зимой, нужен довольно серьезный стимул, просто чтобы выпростаться из-под одеяла: если финансовые и карьерные стимулы не работают, нужно хотя бы самоуважение. А его нет, см. п. 1.

4. Нет будущего. То есть оно, безусловно, есть, что-нибудь да будет, «никогда так не было, чтобы никак не было», — но отсутствует проект будущего, который нравился бы большинству или по крайней мере позволял мечтать.

5. Нет табу. Под табу я понимаю не внешние запреты, но именно внутренние барьеры: нельзя бить детей, нельзя предавать друзей и т. д. Любая попытка напомнить о табу вызывает вопрос: «А почему?» Проблема в том, что нравственные постулаты вытекают не из конкретных логических посылок, а из человеческой природы: «Почему нельзя читать чужие письма? Нельзя, и все!» (Н.Рязанцева). Но этот кризис, о котором я говорю, тем и характерен, что подвергает сомнению аксиоматику. А доказать аксиому нельзя — просто либо ты человек, либо, увы.

Что делать — вопрос не совсем ко мне, но поскольку его коллективное обсуждение в силу описанных причин проблематично, осмелюсь предложить личный рецепт. Преодолевать проблемы надо в обратном порядке. Начать с утверждения простейших табу: не воруй, не бей детей. Потом — нарисовать проект будущего, в котором просто хорошо было бы жить. Потом — начать личный проект, позволяющий себя уважать. Вслед за этим — захотеть чего-нибудь внешне невозможного. И уж тогда сам собой осуществится «пятый пункт» — вернутся понятия о добре и зле, позволяющие начать жизнь осмысленную, добродетельную и веселую.

№ 1, январь 2010 года

Как понять Россию?

В: Как понять Россию?

О: Читая сказки.

Мне кажется, настала пора изучать русский народ не по литературе, всегда субъективной, и не по публицистике, оперирующей главным образом клише, а по фольклору — тогда по крайней мере станет понятно, что предлагать, а чего не предлагать этой нашей стране (компромиссное определение «эта наша» я предложил после долгой дискуссии между сторонниками дистанцированного «эта» и грозно-патриотического «наша»). На мысль поискать корни национальной психологии — а стало быть, и государственного устройства — в старых добрых русских сказках навела меня коллега Катя Попова, в прошлом журналист и пиарщик, а теперь пропагандистка национального менталитета, каким он раскрывается в старых добрых сказках.

И вот почитал я эти сказки, а заодно и собранные Далем пословицы — и вижу, что русский социум в самом деле не христианский, но и не совсем языческий; не воровской, но и не правовой; не идеологический и не слишком моральный, но и не беспринципный. Ценности его лежат, конечно, не в сфере идей, с лекалами традиционной нравственности к нему тоже не больно полезешь, но законы, управляющие тут человеческим поведением, строги и нерушимы, хотя нигде вслух не сформулированы. Изучение этого социума позволило бы избежать множества вредных социальных экспериментов — и, напротив, поставить другие, от которых была бы очевидная польза. Понятно, что при советской власти изучение национального характера не поощрялось, поскольку национальное вообще игнорировалось, ставилось в подчинение классовому, а потом стране было вовсе уж не до того, чтобы изучать себя, — она усиленно примеряла чужое. Но Даль и Афанасьев кое-что успели, Ремизов с Розановым подметили остальное — в общем, фундамент заложен, осталось посмотреть, что уцелело.

Судя по фольклору, да и просто по жизненной практике, русские не способны к систематической мелкой и придирчивом, тщательной и аккуратной деятельности: они предпочитают решать задачи глобальные и лучше бы неразрешимые. Это связано с тем, что в русских природных условиях для любой деятельности необходим исключительно сильный стимул. Русские не космополитичны — для них чрезвычайно важно понятие дома, а в доме — понятие тепла: это тоже не нуждается в обоснованиях, поскольку русская зима даже вошла в фольклор других народов. Печь — символ дома, покоя, уюта, русские во всем пляшут от печи и, будь их воля, не слезали бы с нее вовсе: чтобы с нее слезть, нужны два условия. Первый вариант — наличие великой сверхзадачи, непосильной для остальных народов. Второй — категорическое запрещение слезать с печи, ибо русский дух не выносит ограничений, особенно искусственных. Никакие официальные запреты в России не действуют, именно этой инакостью, называемой также вопрекизмом, порожден известный анекдот о том, как заставить иностранца прыгнуть с Бруклинского моста. Французу надо посулить денег, англичанину — приказать именем королевы, а русскому достаточно сказать, что с моста прыгать запрещено, чтобы услышать в ответ непременное: «Е…л я ваши законы».

В России самым опасным грехом считается — и является — страх: тут работает тройственный блатной закон «Не верь, не бойся, не проси» — причем верить и просить в крайних ситуациях еще можно, однако бояться нельзя в принципе. С этим тесно связано другое табу: чтобы не бояться, не нужно слишком внимательно смотреть по сторонам и даже в себя. В России не поощряется трезвая самооценка, и тем более опасны — и относительны — оказываются любые выводы об окружающем мире: все не то, чем кажется. Рефлексия — долгие раздумья перед поступком — здесь опять же не одобряется, поскольку русским в высшей степени присущ фатализм, доверие к судьбе, а еще точней — сознание человеческого бессилия перед ней. Когда кто-то слишком долго обсчитывает-высчитывает, а потом с размаху садится в лужу — это вызывает общий восторг. Вертикали в России работают неэффективно и недолго, зато горизонтали — семейственные, земляческие, однокласснические и другие связи — абсолютно надежны: свои опознаются по тысяче тонких признаков, с долгим церемониалом инициации, с проверками на вшивость — зато уж, когда признание совершилось, разорвать эту связь практически невозможно. Я не знаю, что должен сделать земляк, родственник или однополчанин, чтобы его разжаловали из братства (а одноклассник — это вообще на всю жизнь, к сожалению). Карьеризм в России не поощряется, а богатство, напротив, приветствуется, — но опять-таки если оно не было добыто тяжким трудом или иным честным путем, а только если свалилось. Объясняется такой подход тем, что шанс честно разбогатеть в России стремится к нулю, а потому гораздо больше нравственный авторитет того, кто все получил дуриком. Для русских естественно презрение к смерти и та особая ионизация личности, готовность к подвигу, к переходу в особо вдохновенные или рискованные состояния, какая сопряжена либо с очень крепкой верой, либо с сознанием безвыходности положения. Отсюда склонность большинства делать все в последний момент, когда не отвертишься, или вдохновляться высокими, масштабными целями; когда поводов для такой ионизации нет, русский человек охотно прибегает к бутылке. Вообще, чувство готовности к подвигу — сильнейший местный наркотик. Что-либо делается лишь в коллективном вдохновенном порыве, который Твардовский называл «артельным». Виталий Найшуль точно сформулировал русскую национальную — не знаю уж, идею или матрицу: если что-то должно быть сделано — оно будет сделано любой ценой. Если что-то может быть не сделано — оно не будет сделано ни при каких обстоятельствах.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Статьи из журнала «GQ»"

Книги похожие на "Статьи из журнала «GQ»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Статьи из журнала «GQ»"

Отзывы читателей о книге "Статьи из журнала «GQ»", комментарии и мнения людей о произведении.