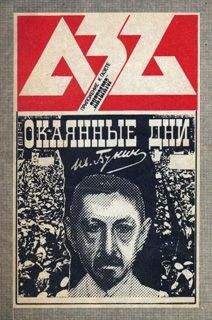

Иван Бунин - Устами Буниных. Том 1. 1881-1920

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Устами Буниных. Том 1. 1881-1920"

Описание и краткое содержание "Устами Буниных. Том 1. 1881-1920" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемый читателям сборник «Устами Буниных» содержит отрывки из дневниковых записей Ивана Алексеевича Бунина и его супруги Веры Николаевны Буниной. Дневники отражают годы жизни и литературного творчества одного из наиболее ярких представителей мировой классической литературы XX века. Начало жизненного пути, первые публикации, всеобщее признание, «окаянные дни» «русской смуты», жизнь Русского Зарубежья и всемирная слава лауреата Нобелевской премии — все эти этапы творческой биографии И.А. Бунина отразились на страницах дневников. Первое издание вышло в свет в издательстве «Посев» в 1977–1982 гг. В России они публикуются впервые.

[Вера Ник.20:]

Ян предлагает ехать завтракать в Александрию:

— Закажем морской рыбы, кебаб…

Берем извозчика и едем в ресторан. Потом бродим немного по улице Шерифа Паши, любуемся в окнах переливающимися серебром, шалями, шарфами, кружевами, страусовыми перьями необыкновенной величины. Затем направляемся к морю, там не так знойно. […]

[Последняя запись Бунина:]

16 мая, утром, в Средиземном море.

Опять эта поразительная сине-лиловая, густая, как масло, вода, страшно яркая у бортов.

[Сбоку почерком Бунина приписано:]

Вчера вечером страшная резня кинжалами на палубе (самаркандские евреи).

Четыре часа. Слева волнист[ые] линии Крита, в дымке. У подножия — светлый туман.

[В. Н. продолжает рассказ21:]

В Пирей мы только завернули, а потому в Афины на этот раз не поехали. […]

Ян опять восхищается сухостью и пустынностью островов.

— Как нужно все видеть самому, чтобы правильно все представить себе, а уж если читать, то никак не поэтов, которые все искажают. Редко, кто умеет передать душу страны, дать правильное представление о ней. Вот за что я люблю и ценю, например, Лоти. Он это умеет и всегда все делает по-своему. Я удивлен, как он верно передал, например, пустыню, Иерусалим. Ты обязательно прочти это… […]

Дарданеллы мы проспали, они были на заре. Мраморное море показалось нам иным, оно не имело на этот раз мраморных разводов.

Ян то читал Саади и все восхищался им, то спускался к паломникам. И я иногда слышала, какой взрыв смеха вызывали его шутки. […]

В Константинополе мы остались ночевать на пароходе. […]

[Стамбул, Скутари. Каваки.]

[…] Завтра Одесса, а там Москва […]

— Вот и Большой Фонтан, — говорит Ян, указывая на что-то белое, блестящее. — Это маяк, он стоит у монастыря. Я очень люблю это место, хорошо было бы провести здесь лето. Если бы не мать, я так бы и сделал…

Спустя час, мы входим в порт. […]

[Нилус, Куровский, Федоровы — радушный прием путешественников. Затем:]

[…] На вокзал проводить нас приехали друзья Яна. Цветы, прощанье. Наконец, мы двинулись. И вот опять вдвоем в купе, более просторном, чем на других дорогах… Завтра утром Киев, послезавтра Москва. […]

В вагоне мы стали говорить о наших планах по приезде в Москву. Мне нужно было пробыть там некоторое время. […] Яну же в Москве делать нечего, он должен заехать перед деревней в Грязи, к матери, которая жила у его сестры Маши. Ему хотелось успеть выехать туда в день приезда.

Лето мы будем проводить в имении Софьи Николаевны Пушешниковой, в шести верстах от Предтечева, где была земля и моего деда22.

[Побывав у матери, Бунин направился в Васильевское, куда в начале июня приехала и Вера Николаевна. Он пишет писателю Н. Телешову 6 июня 1907 г.:]

Я уже давно в деревне, выехал сюда тотчас же по приезде в Москву, а Вера Николаевна приезжает ко мне только сегодня23.

[В очерках «Первые впечатления от Васильевского» и «Будни в Васильевском»24, Вера Ник. пишет:]

[…] Наконец, Измалково. Обычная деревенская станция с высокими деревьями вдоль платформы. Знакомый синий костюм, и чуть-чуть встревоженные густо-синие глаза.

— Здорова? — слышу знакомый голос.

Ян не один, что меня чуть задевает: с ним его племянник Коля Пушешников, которого он очень любит и с которым он близок. Это очень одаренный от природы молодой человек. […]

Выехав из села, мы стали спускаться вдоль тенистого сада графа Комаровского. Ян сказал мне, указывая вправо на дорогу, поднимающуюся в гору:

— А вот тут сворачивают в Предтечево…

[…] на пригорке, за темными елями серый одноэтажный дом, смотрящий восьмью окнами, — дом, где я буду жить. […]

Комната моя (гостиная) оклеена темными обоями, велика, со старой мебелью и новой кроватью. […]

Рядом комната Яна, угловая, с огромными старинными темными образами в серебряных ризах, очень светлая и от белых обоев и от того, что третье окно выходит на юг, на фруктовый сад, над которым вдали возвышается раскидистый клен. Мебель простая, но удобная: очень широкая деревянная кровать, большой письменный стол, покрытый толстыми белыми листами промокательной бумаги, на котором кроме пузатой лампы с белым колпаком, большого пузыря с чернилами, несколько [- их?] ручек с перьями и карандашей разной толщины, ничего не было: над столом полка с книгами, в простенке между окнами шифоньерка, набитая книгами, у южного окна удобный диван, обитый репсом, цвета бордо.

Другая одностворчатая дверь вела в полутемную комнату, в которой стоял кованный сундук Яна тоже с книгами, и умывальник. […]

После нескольких дней праздной жизни мы принялись за свои дела. Ян без меня не начинал работать, а между тем ему уже хотелось, хотя он высказывал опасения насчет своей бездарности. Мне тоже было пора готовиться к оставшимся выпускным экзаменам. […]

[…] Ян после моего прибытия все только читал (он всегда перед писанием много читал). […]

После этого он довольно долго писал стихи. А затем на прогулках читал их, иногда вызывая длинные разговоры, иногда споры. […]

[В другом очерке Вера Николаевна пишет25:]

Из Васильевского, […] мы поехали в уездный город Ефремов к матери Яна26. […]

Дом Евгения Алексеевича27, выделяясь своим красным кирпичным фасадом, находился на Тургеневской улице. […]

В дверях останавливаюсь, оглядываю увешанную картинами гостиную с мягкой мебелью и большими растеньями, затем вижу худую несколько согнутую женщину в темном платье, с кружевной черной наколкой на еще чуть седых волосах, смотрящую темными немного измученными глазами на сына. Это и есть его мать, Людмила Александровна. Удивляюсь ее бодрости, — ведь ей за семьдесят, и она уже много лет по ночам страдает астмой, лежать не может, дремлет в кресле. […]

Там мы сели в беседке, и тут только Людмила Александровна ласково заговорила со мной.

Расспрашивала о Святой Земле, о Иерусалиме, — она была глубоко религиозным человеком, — высказывала пожелание съездить в Киев, поклониться мощам, — «Ваня свезет», говорила она трогательно. Потом расспрашивала о нашей жизни в Васильевском, вспоминала, как она с детьми и Машей жила там, в тех же комнатах, в каких живем теперь мы, когда ее зять Ласкаржевский был призван во время японской войны.

Потом я стала расспрашивать ее о Ване. Она сказала, что он с самого рождения сильно отличался от остальных детей, что она всегда знала, что «он будет особенный», и «ни у кого нет такой тонкой и нежной души, как у него» и «никто меня так не любит, как он» — говорила она с особенно радостным лицом. В этой беседе я почувствовала, что она считает, что лиризм и поэтичность сын унаследовал от нее. Я думаю, что она была совершенно права: от отца он получил образность языка, силу воображения и художественность образов. Потом она говорила, что ему пришлось труднее, чем братьям, что он ничего не получил из их бывшего состояния, что он ушел в жизнь с «одним крестом на груди» и что «Юлий был его путеводителем».

Затем она предалась воспоминаниям, как он в Воронеже моложе двух лет ходил в соседний с их домом магазин за конфеткой, как его крестный, генерал Сипягин, уверял ее, что он будет большим человеком, генералом… Как с самых ранних пор он больше всего любил природу, и в детстве, когда еще не умел произносить буквы «р», он потихоньку будил Машу, и они с ней вылезали неслышно в окно, чтобы на гумне встречать «зою» (зорю), а чтобы она не заснула, рассказывал ей сказки. Рассказывал он и тогда хорошо, а любил больше всего «Аленький цветочек». […]

[В очерке «Глотово»28 Вера Николаевна описывает ярмарку на Кирики — Престольный праздник 15 июля, приезд родных Ивана Алексеевича, знакомство с троюродным братом Буниных — В. Н. Рышковым и его семьей.

В конце августа Вера Ник. с Колей Пушешниковым уехали в Москву. В первых числах сентября 1907 года вернулся в Москву и Бунин и остановился у Муромцевых. В. Н. вспоминает29:]

Комнаты Яну понравились. В его кабинете, выходившем в гостиную, стояла тахта, большой письменный стол, над которым висел мой портрет гимназисткой, в профиль. […] Ян любил эту фотографию. […]

За обедом Юлий Алексеевич сообщил, что Телешовы еще на даче. Они 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, пригласили своих друзей на целый день. Меня это огорчило, — в этот день рождение палы, и мне неудобно было бы уехать из дому30.

Зайцевы вернулись из Италии, куда они поехали после Парижа, там встретились с друзьями, все влюбились в эту страну. […]

Недели три мы тихо прожили, Ян ввел кой-какие нововведения, попросил, чтобы на сладкое ему ежедневно варили яблочный компот.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Устами Буниных. Том 1. 1881-1920"

Книги похожие на "Устами Буниных. Том 1. 1881-1920" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Бунин - Устами Буниных. Том 1. 1881-1920"

Отзывы читателей о книге "Устами Буниных. Том 1. 1881-1920", комментарии и мнения людей о произведении.