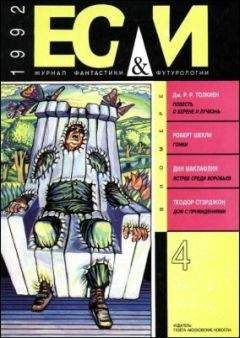

Роберт Шекли - Журнал «Если» 1992 № 04

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Журнал «Если» 1992 № 04"

Описание и краткое содержание "Журнал «Если» 1992 № 04" читать бесплатно онлайн.

Журнал «Если» 1992 –

Роберт Шекли, Маргарита Астафьева-Длугач, Михаил Щербаченко, Дин Маклафлин, Николай Козлов, Юрий Кузьмин, Филип К. Дик, Джон Браннер, Александр Свиридов, Монтегю Роде Джеймс, Людмила Сараскина, Вацлав Кайдош, Теодор Стэрджон, Джон Рональд, Руэл Толкиен, Владимир Грушецкий

«Если», 1992 № 04

Александр КУЛЬБЕРГ, член‑корреспондент Российской Академии медицинских наук:

Особенность генетики высших организмов, к которым мы все принадлежим, в том, что она фантастически консервативна. Сколько‑нибудь значительные изменения в клетке появляются в условиях чрезвычайных воздействий, а дают о себе знать только в последующих поколениях. Мутации четко фиксируются как генетические болезни: они наследуются. Изменения есть, но ни в коем случае нельзя говорить, что эволюция нашего современника качественно отличается от эволюции человека, жившего 300–400 лет назад. Однако надо иметь в виду, что только 20 % генофонда люди получили от своих предков, начиная от одноклеточных и кончая млекопитающими. Основная часть генофонда получена от вирусов. Эта часть пребывает в «спящем» состоянии, в нас как бы встроен мощный тормоз, который не дает этим генам активизироваться. Только очень сильные внешние воздействия способны «разбудить» эти гены: пример — лейкозы жертв Чернобыля.

Но человек связан не только с безумными событиями и результатами своей собственной деятельности, но и с тем, как эти события влияют на весь живой мир. Когда мы читаем, что возник, увы, «парниковый эффект», углекислотный «зонтик» и т. п., и от этого человеку стало плохо, — это, можно сказать, явление антропоцентризма. Потому что плохо стало прежде всего гигантской массе одноклеточных, а ее скорость изменения генофонда невероятно высока по сравнению с нашей. Допустим, в загаженную речку налили еще какой‑то грязи. Там масса микробов. Они в ответ произведут вещество, агент, который окажет защищающее действие на их поверхность. Но стоит человеку глотнуть такой воды (а мы пьем воду разной степени очистки) с травмированными микробами, и «те» скомандуют «нашим» внутренним микробам, необходимым для пищеварения: ребята, там что‑то страшное — закрывайтесь! После чего часть бактерий погибнет, часть перейдет в «околожизнь» — анабиоз, а кончится все это дисбактериозом, то есть несварением желудка, язвенными процессами.

Кстати, каждая из рекомендаций Минздрава по ПДК, предельно допустимым концентрациям, имеет в виду одно вещество. А их смесь? Ведь те же микроорганизмы, переродившись, «помогают» вскрыть онкогены, контролирующие опухолевые процессы, провоцируют лейкозы… Между прочим, классический лейкоз дает вирус, мало чем отличающийся генетически от вируса СПИД. Он даже в тех же клетках размножается. Так что среда обитания, которую мы так активно портим, мстит за себя…

Как выглядит картина в историческом развитии? Из статистики мы знаем, что в 30‑х годах «средний» пациент с таким всем известным заболеванием, как фурункулез, проводил на больничной койке 7‑10 дней. Из лекарств тогда был только красный стрептоцид. Теперь, через 60 лет, когда в арсенале врачей десятки самых эффективных препаратов, люди болеют по нескольку недель! О чем это говорит? Во‑первых, резко снизилась естественная сопротивляемость. Во‑вторых, достижения педиатрии дали возможность спасти очень ослабленных детей и ввести в наше сообщество множество людей с наследственно сниженным иммунитетом. Ныне здравствующий лорд Кельвин, представитель известной английской аристократической фамилии, подарившей миру выдающихся ученых, сам блестящий химик, в книге «Химическая эволюция», в частности, говорит: в свое время человечество будет вынуждено самым серьезным образом осудить Луи Пастера за то, что он когда‑то создал основу для борьбы с инфекционными заболеваниями… Естественная селекция сократилась, ропуляция неимоверно разрослась. Несколько лет назад я писал в статье «Экология и СПИД» о том, что если бы иммунитет в среднем был высоким, вероятность заражения была бы существенно меньшей. Кстати, характерная динамика в Америке: при том, что количество инфицированных СПИД растет, умирать от этой болезни стали меньше. Зараженные люди хотят жить полноценной жизнью, борются за свои права. Их боятся, даже травят… Отчасти по этой причине в обществе растет тревога, истерия, которая — мы специально занимались этим вопросом — снижает иммунореактивность. И при случайном контакте такой человек скорее всего окажется жертвой.

Наша лаборатория иммунохимии проводила исследования общей иммунореактивности в рамках бывшего СССР по методике, дающей высокую степень достоверности (шифрованные тесты дали 100 %‑ное «попадание» в диагностике): получилось, что примерно четверть населения нездорова. Речь идет о пограничном состоянии — люди не больны, но «всегда готовы» к этому. Перейдем к проблемам футурологии. Как в этой ситуации спастись? Оптимистом здесь быть невозможно, поскольку речь должна идти об изменении образа жизни, стратегии человечества, и это должно носить коллективный характер. При существующих социальных условиях трудно на это надеяться. Тем не менее, если возможен прогресс, он прежде всего в растущем внимании каждого человека к самоограничению. Речь не идет о таком грубом вмешательстве в жизнь людей, как оскопление или наложение гигантских штрафных санкций за рождение ребенка по примеру Китая. Но и лекарствами делу не поможешь, потому что невозможно вылечить мириады одноклеточных организмов. Можно победить одно заболевание — тут же появится что‑то еще. Мы говорили об этом с Робертом Гэлло, человеком, который впервые обнаружил СПИД в Америке, и я спросил: «Как ты думаешь, ведь это только икс‑заболевание, будет ли игрек?» — «Уже появился. Называется это «синдром хронического утомления», поражает женщин в самом активном детородном возрасте. Нежелание действовать, апатия, вялость, астения». Итак, кажется, включились тормоза БИОЛОГИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ. Решение вопроса только в небольшой степени зависит от медиков, оно лежит в области этики, области гуманитарной. Здесь вопрос роста самосознания. Но это уже совсем другой разговор.

Монтегю Роде Джеймс. Заклятие рунами

Монтегю Роде Джеймс (1862–1936), видный ученый и знаток древностей, на 30 лет моложе другого знаменитого профессора, доктора Доджсона, более известного как Льюис Кэрролл. Джеймс был автором многочисленных трудов в области ~ филологии, палеографии, религиоведения, медиевистики, изучал Библию и апокрифы, создал уникальные каталоги средневековых рукописей. Долгие годы он пробыл на посту декана Королевского колледжа Кембриджа и до самой смерти руководил Итоном, привилегированной школой‑интернатом для мальчиков.

В то же время Монтегю Джеймс — или «Монти», как его звали окружающие, — был душой всякой компании, страстно увлекался любительским театром, обожал розыгрыши и дальние велосипедные прогулки.

М.Джеймс считается классиком английской литературы в жанре «рассказа с привидением», весьма почтенном и хорошо разработанном жанре, которому воздали должное очень не похожие друг на друга писатели, включая безоговорочных классиков: В.Скотт, Ч.Диккенс, У.Коллинз, Генри Джеймс, Р.Киплинг, О.Уайлд, Г. Уэллс, У.С.Коэм, ЛЛартли, Г.Грин, Мюриэл Спарк. Нельзя не отметить, что за этот жанр весьма ратовал великий Диккенс и охотно предоставлял для него страницы своих литературных журналов, где публиковались многие из перечисленных выше авторов.

Некоторые литературоведы по привычке относят жанр «рассказа с привидением» к «несерьезным забавам серьезных людей»; другие считают его разновидностью литературной «страшной сказки»; третьи относят его к произведениям фантастики, хотя и всякая сказка — уже обязательно фантастика. Так или иначе, но в каждом из рассказов Монтегю Джеймса — на каком бы заурядном бытовом фоне ни развивалось действие — всегда есть место для вопроса: «А все‑таки если?..».

Дорогой сэр!

По поручению Совета нашей ассоциации возвращаю Вам рукопись доклада на тему «Истина алхимии», которую Вы любезно предоставили в наше распоряжение, намереваясь выступить на нашем ближайшем семинаре, и уведомляю Вас, что Совет не считает возможным включить Ваш доклад в повестку дня.

Искренне Ваш,

секретарь Совета

18 апреля 190… г.

Дорогой сэр!

15 апреля 190… г.

Очень сожалею, но, будучи весьма загружен делами, не имею возможности уделить время для ответа на Ваши вопросы относительно предложенного Вами доклада. Уведомляю Вас также, что нахожу, мягко говоря, неэтичным Ваше стремление выяснять что‑либо на этот счет у членов комиссии нашего Совета. Соблаговолите принять мои уверения в том, что представленный Вами доклад был рассмотрен с максимальным вниманием и отклонен лишь после консультации с самым компетентным в данной области специалистом. Разумеется (и даже вряд ли стоит об этом особо упоминать), ничье субъективное мнение не могло оказать ни малейшего влияния на принятое Советом решение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Журнал «Если» 1992 № 04"

Книги похожие на "Журнал «Если» 1992 № 04" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Роберт Шекли - Журнал «Если» 1992 № 04"

Отзывы читателей о книге "Журнал «Если» 1992 № 04", комментарии и мнения людей о произведении.