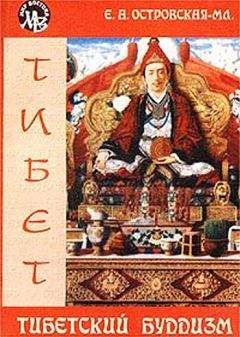

Елена Островская - Тибетский буддизм

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тибетский буддизм"

Описание и краткое содержание "Тибетский буддизм" читать бесплатно онлайн.

«Тибетский буддизм» — первое в российской и зарубежной науке исследование процесса укоренения буддизма в тибетское общество и государство VII–XVII вв.

Рассматривая историю продвижения буддизма в Серединную Азию, автор задается целью ответить на вопрос, в силу каких именно причин и условий учение Будды Шакьямуни, возникшее в древней Индии, становится государственной религией Тибета, определившей исторические судьбы этой страны и духовные устремления ее народа.

Автор ярко и исторически достоверно воссоздает этапы врастания буддийской идеологии в империи, населенной воинственными бесписьменными этносами и утверждавшей свое могущество средствами вооруженной экспансии. Читателям предстоит узнать, каким образом буддизм, закрепившись в геополитическом центре Серединной Азии, способствовал превращению некогда грозной и агрессивной тибетской империи в миролюбивую цитадель духовной культуры, распространявшей буддийское просвещение далеко за своими границами.

Книга базируется на широком круге буддийских письменных памятников и уникальной информации, полученной автором в личных контактах с тибетскими и монгольскими учеными — носителями живой религиозной традиции.

Простота и ясность изложения, обилие захватывающих историко-культурных сюжетов делают ее доступной и привлекательной для широкого круга читателей.

Модель «буддийской эры» интересна прежде всего своей соотнесенностью с теми космологическими представлениями о цикличности времени, которые сложились в Индии в русле становления постканонической комментаторской традиции. Соднам Цземо предложил принципиально новый для Тибета способ летосчисления, независимый от астрологических циклов автохтонных тибетских, а также китайских календарей. Смысловым ядром этой новой хронологии выступает идея связи истории социальной и религиозной. «Буддийская эра» насчитывает три эпохи возникновения и становления буддизма — каждая по три периода в пять столетий. Первые девять периодов обозначены как время «истинной Дхармы» — время существования Учения и буддийского социума в пределах Индии. Последние пятьсот лет Соднам Цземо оценивает как «сумерки Дхармы» — ее упадок и деградацию.

В периодизации Соднам Цземо отчетливо вырисовывается буддийская утопия «золотого века», отодвинутого в прошлое, — это первоначальная эпоха во времени «истинной Дхармы». «Золотым веком» названы первые три периода — доктринальное оформление буддизма, возникновение в Индии религиозно-философских школ и появление выдающихся учителей. Упадок характеризуется как утрата интереса к Учению, отсутствие новых выдающихся теоретиков, а применительно к Тибету — появление лжеучений, гонителей Дхармы и монашества, а также царей, не исповедующих буддизм.

Привнесение социально-политического аспекта в буддийские историографические конструкции, активная государственническая позиция, идеологически подкрепленная концепцией «идеального правителя», то есть буддийского царя, характерные для теоретической мысли деятелей школы Сакьяпа, нашли свое отражение и в сочинениях ее третьего иерарха — Дагпа Чжалцана.

Дагпа Чжалцан, родной брат Соднам Цземо, был первым в цепочке иерархов Сакьяпа, кто принял монашеские обеты. Как буддийского ученого его более всего другого интересовала проблема соотнесения буддийской хронологии и генеалогии аристократических родов Тибета, а также содержательный анализ буддийских ритуальных циклов с опорой на базовые канонические тантры.

Рассмотрение генеалогии тибетской аристократии — царской династии и рода Кхон — в контексте буддийской хронологии, впервые осуществленное Дагпа Чжалцаном, преследовало цель религиозно-идеологического обоснований властных полномочий, то есть было направлено на идеологическую легитимацию власти. Созданный буддийским ученым новый жанр историографической литературы — чжал-раб («родословная») и предназначался для решения этой задачи. Родословная тибетских царей и первая история семьи Сакья (рода Кхон) были составлены им как образцы чжалраба. На эти сочинения Дагпа Чжалцана опирались в дальнейшем историографы, принадлежавшие не только к школе Сакьяпа, но и к другим школам тибетского буддизма. Новый жанр тибетской исторической литературы существенно расширял сферу компетенции буддийских историографов и высших иерархов школ — составляя родословные и включая их в тексты, посвященные истории буддизма, они тем самым участвовали в религиозной легитимации политической власти.

В русле, предложенном его предшественниками, Дагпа Чжалцан продолжил теоретическое осмысление тантрических практик, исследование классификационных признаков буддийских тантр. Авторству Дагпа Чжалцана принадлежит, в частности, тринадцать трактатов, посвященных ритуальному комплексу богини Тары. В этих текстах подробно исследованы и разъяснены практически все компоненты, входящие в ритуальный комплекс Тары, — способы построения мандал, магические практики, жертвенные подношения, визуализация, использование специальных словесных формул — мантр и дхарани. Особенностью трактатов было включение описаний автохтонных тибетских магических практик в контекст разъяснения буддийских тантрических ритуалов. Дагпа Чжалцан, комментируя тантры, вводил в свой текст материал, не содержащийся в санскритском оригинале. Благодаря исследованиям Дагпа Чжалцана ритуальный цикл Тары получил свое комплексное оформление, представляющее перечень и подробное рассмотрение всех функций Тары. В комментариях Дагпа Чжалцана к текстам под общим названием «Подношения двадцати одной Таре» обрели свое письменное закрепление те связанные с культом Тары ритуальные практики, которые ранее передавались лишь в устной форме от учителя к ученику.

Дагпа Чжалцан в своих исследованиях тантрических текстов так же, как и предыдущие иерархи школы Сакьяпа, особое внимание уделял осмыслению проблемы классификации уже переведенных тантр. Результаты его работы в этом направлении изложены в сочинениях «Драгоценное древо познания тантры» и «Общее руководство к разделу тантры с исследованием семидесяти тем познания тантры». Венцом усилий Дагпа Чжалцана в области классификации и систематизации переводных с санскрита тантр стал первый в истории школы Сакьяпа «Каталог тантр». Он имеет семь разделов и насчитывает 220 текстов. В четыре начальных раздела включены тексты тантр «низкого уровня» — криятантра, чарьятантра, йогатантра и махайогатантра. Следующие три содержат только «высшие» тантры. Этот каталог использовался в качестве образца пятым иерархом школы Сакьяпа — Пагба-ламой — при разработке его собственного каталога буддийских тантр.

Среди выдающихся учеников Дагпа Чжалцана, около пятидесяти лет возглавлявшего школу Сакьяпа, был и его племянник Кхон Балдан Дондуб, известный под именем Сакья-пандита («Ученый из монастыря Сакья»), Со времени Сакья-пандиты (сокращенная форма имени — Сапан) в существовании традиции Сакьяпа начинается совершенно новый период, связанный с преодолением узких границ прежней проблематики (толкования буддийских тантр), с обретением доминирующего положения среди прочих школ тибетского буддизма.

В отличие от своих предшественников Сакьяпандита получил энциклопедическое по охвату дисциплин буддийское образование и уже в возрасте Двадцати семи лет принял строгое монашество (предполагавшее обет безбрачия). Наряду с изучением Традиции Сакьяпа он совершенствовал свои познания в Дхарме под руководством знаменитого буддийского наставника из Кашмира Шакьяшрибхадры, проживавшего в тот период в Тибете. Сакья-пандита освоил весь курс буддийского традиционного образования, состоявшего из десяти наук, и по завершении обучения у Шакьяшрибхадры принял участие в диспуте, принесшем ему славу знатока религиозной доктрины и мастера ее аргументации с позиций логики и теории познания.

Сакья-пандита был первым в цепочке иерархов школы, кто занялся исследованием системы буддийского традиционного образования и определением места и роли философского диспута в нем. Он также выступил автором целого ряда сочинений по различным областям знания — сфера его интересов была представлена не только буддийской религиозной доктриной, но и языкознанием, семантикой, лексикологией, философией, логикой и эпистемологией. Особое значение в системе монашеского образования Сакья-пандита придавал философскому диспуту. Участие в теоретическом споре, проводящемся в соответствии с определенной формализованной процедурой, давало учащимся возможность закрепить полученные знания и практически освоить методы правильного мышления. В трактате «Врата [в собрание] мудрецов» Сакья-пандита посвятил отдельную главу процедуре ведения диспута, анализу его компонентов. Он указал также на важность лингвофилософского аспекта в диспутальной практике и в этой связи — на необходимость основательного изучения грамматики и семантики. Весьма значительным вкладом в области логики стал трактат Сакья-пандиты «Сокровищница науки логики», в котором он дал углубленную интерпретацию теоретических положений, выдвинутых в трудах Дхармакирти (VII в.), одного из индийских корифеев буддийской учености. Сочинения Сакья-пандиты заложили основы изучения логики в образовательной системе школы Сакьяпа, введенная им процедура диспута сделалась ее стержнем.

Сочинения Сакья-пандиты написаны в форме «руководств» и «введений» к различным дисциплинам буддийского образовательного комплекса, и в дальнейшем они использовались в школьной традиции Сакьяпа как учебные пособия.

Следуя исходной проблематике школы, Сакья-пандита также занимался изучением текстов тантрического цикла и составлением собственных хронологических таблиц истории буддизма в Индии и Тибете. Однако и в этом Сакья-пандита особое внимание уделял исследованию доктринальных и философских аспектов, стремясь к предельной систематизации рассматриваемого материала. Многие сочинения Сакья-пандиты обрели известность и широкое распространение за пределами Тибета — в Монголии, а позднее и в Бурятии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тибетский буддизм"

Книги похожие на "Тибетский буддизм" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Островская - Тибетский буддизм"

Отзывы читателей о книге "Тибетский буддизм", комментарии и мнения людей о произведении.