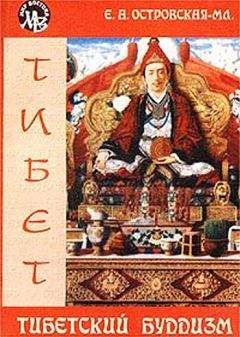

Елена Островская - Тибетский буддизм

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тибетский буддизм"

Описание и краткое содержание "Тибетский буддизм" читать бесплатно онлайн.

«Тибетский буддизм» — первое в российской и зарубежной науке исследование процесса укоренения буддизма в тибетское общество и государство VII–XVII вв.

Рассматривая историю продвижения буддизма в Серединную Азию, автор задается целью ответить на вопрос, в силу каких именно причин и условий учение Будды Шакьямуни, возникшее в древней Индии, становится государственной религией Тибета, определившей исторические судьбы этой страны и духовные устремления ее народа.

Автор ярко и исторически достоверно воссоздает этапы врастания буддийской идеологии в империи, населенной воинственными бесписьменными этносами и утверждавшей свое могущество средствами вооруженной экспансии. Читателям предстоит узнать, каким образом буддизм, закрепившись в геополитическом центре Серединной Азии, способствовал превращению некогда грозной и агрессивной тибетской империи в миролюбивую цитадель духовной культуры, распространявшей буддийское просвещение далеко за своими границами.

Книга базируется на широком круге буддийских письменных памятников и уникальной информации, полученной автором в личных контактах с тибетскими и монгольскими учеными — носителями живой религиозной традиции.

Простота и ясность изложения, обилие захватывающих историко-культурных сюжетов делают ее доступной и привлекательной для широкого круга читателей.

Историографические работы XV–XVII вв. нацелены в основном на разработку «исторической» аргументации в пользу легитимности буддийской теократической власти. В XVII в. в Тибете уже была четко сформулирована концепция теократического государства, согласно которой политическим главой страны объявлялся Далай-лама, религиозный лидер школы Гелугпа, а сама эта школа рассматривалась как господствующая в политическом и административном отношениях. Выше отмечалось, что в XV–XVII вв. одним из ведущих критериев аутентичности тибетобуддийской традиции становится указание на наличие в Тибете монашеской сангхи и системы религиозного образования — подобно тому, как это было в Индии. Именно этому критерию школа Гелугпа и удовлетворяла в полном объеме, поскольку монашество и получение религиозного образования признавались в ней обязательными условиями не только духовного прогресса, но и иерархического продвижения.

Сравнительное изучение указанных трудов по истории буддизма в Тибете показывает, что в конце X-начале XI в. действительно имело место возобновление переводческой деятельности. Их авторы, как правило, проводят идею о том, что в период гонений история буддизма в стране не пресекалась — Дхарма, будучи вытеснена врагами из императорского дворца, из центральных районов, продолжала распространяться и укореняться на тех территориях, где скрывались монахи-беженцы. Их бегство в Западный и Восточный Тибет предопределило границы будущей сакральной географии тибетского буддизма — священной территории Дхармы. В различных районах Западного и Восточного Тибета при поддержке местной аристократии и прямых потомков Ярлунгской династии в XI–XII вв. возникают крупные религиозные центры, возобновляется работа над подготовкой переводов буддийских текстов. В историографических сочинениях XIV в. этот исторический период представлен списками имен тибетских аристократов и царских потомков, принявших буддийские обеты, а также перечнями названий переведенных текстов. Кроме того, историографы указывают имена индийских и кашмирских пандитов и переводчиков, побывавших в Тибете в те времена, и прослеживают линию передачи Учения, связующую в непрерывной последовательности южноазиатских учителей и тибетских адептов.

Сопоставление имен и событий, зафиксированных историографами, позволяет реконструировать процесс рецепции буддизма, возобновившийся в Тибете X–XI вв. Гонения на буддизм, развернувшиеся в конце IX в., не привели к полному его исчезновению с территории Тибета. Запрет на проповедь буддизма и следование его доктрине был направлен прежде всего против монашества и имел своей целью остановить развитие и социокультурную интеграцию религиозного сообщества в стране. Переведенные к концу IX в. тексты, входившие в состав Трипитаки, махаянские сутры, постканонические шастры и тексты тантр в большинстве своем сохранились. Упоминание Будона о том, что заслуга их спасения принадлежит в основном буддистам-тантрикам и мирянам, позволяет сделать следующий вывод. В период гонений был насильственно приостановлен процесс рецепции индобуддийского письменного наследия, в то время как широкое распространение буддийской тантры, по-видимому, не пресекалось. Примечательно, что в так называемый второй период распространения буддизма в Тибете возобновление переводческой деятельности и восстановление монашеской общины проводились с помощью буддийских наставников, приглашенных из Индии и Кашмира. Тибетские адепты из числа местной аристократии сосредоточили свои усилия на освоении индобуддийской тантры.

Отличие возобновленного процесса рецепции буддизма в Тибете заключается в том, что он протекал вне какой-либо единой социально-политической программы, как это было в период правления Тисрондецана и Ралпачана. В различных районах создавались переводческие центры, в каждом из которых изучалась и комментировалась определенная группа буддийских текстов — так называемые высшие тантры, тексты цикла Праджняпарамиты, трактаты постканонической Абхидхармы, а также шастры, посвященные эпистемологической проблематике — логике и теории познания. Вместе с тем прослеживается определенное сходство социокультурной формы распространения и рецепции буддизма в VIII–IX вв. с возобновлением этих процессов в X–XI вв. Оно было обусловлено тем, что развитие монашеской традиции происходило именно на территории, отвоеванной в X–XI вв. прямыми потомками царской династии, то есть Ярлунгская династия оказалась связанной с процессами укоренения буддизма прочными историческими узами.

Прямые потомки Ярлунгской династии добились административного и политического главенства над Западным Тибетом в середине X в. Первым к власти пришел Нимагон, которого тибетские историографы считают прямым наследником Ландармы. После его смерти земля была поделена между тремя его сыновьями. Территория Гуге и Спити Западного Тибета находилась в подчинении двух последовательных потомков Нимагона — царя Сронне и его сына Лхаде. Известно, что царь Сронне принял монашеские обеты и получил религиозное имя Лхалама Ешей Од. Три его внука — Одде, Бьянчуб Од и Шива Од характеризуются историографами как ревностные приверженцы буддизма, причем Бьянчуб Од и Шива Од прославились своей переводческой деятельностью. Оба они приняли религиозные обеты, но при этом сохраняли за собой все полномочия правителей Западного Тибета и царские привилегии. Согласно «Голубым Анналам», в 1076 г. при царском дворе в Западном Тибете состоялся религиозный совет, где было решено объединить политическую и религиозную власть. Иными словами, в «Голубых Анналах» утверждается, что прототип будущей тибетской теократии обнаруживается уже в Западном Тибете XI в. Наиболее важным в излагаемых под этим углом зрения событиях выступает то обстоятельство, что процесс рецепции был возобновлен и поддерживался именно усилиями царских потомков. Так, известно, что Ешей Од финансировал обучение тибетских юношей в Индии и Кашмире, а также приезды в Тибет буддийских пандитов Из Кашмира, строительство храмов и монастырей.

Согласно «Голубым Анналам», Ешей Од для проповеди монашеского образа жизни пригласил в Тибет из Восточной Индии буддийского наставника в Винае Дхармапалу. Его миссия оказалась весьма успешной — Дхармапала обрел множество последователей среди тибетцев, а некоторые его ученики прославились, войдя в историю под своими религиозными (монашескими) именами — Гунапала, Садхупала и Праджняпала.

По приглашению Ешей Ода в начале XI в. в Тибет прибыл индийский пандит Смритиджнянакирти (сокращенный вариант его имени — Смрити). Практически во всех историографических работах кратко упоминаются события, приведшие Смрити в Восточный Тибет (а не в Западный, куда он был приглашен). Согласно общепринятой версии, во время его путешествия в Западный Тибет умер переводчик, сопровождавший Смрити к царскому двору. Оказавшись в полном одиночестве, без средств к существованию и знания тибетского языка, индийский пандит был вынужден ради пропитания наняться в пастухи и какое-то время провел в скитаниях по Центральному Тибету (районам Уй и Цзан). Общаясь с местными жителями, Смрити постепенно в совершенстве овладел разговорным языком и начал проповедовать буддизм среди простого народа. Вести об индийском пандите, наставляющем тибетцев в Дхарме, дошли до правителя района Кхам, и он пригласил Смрити возглавить тамошнюю религиозную общину и переводческий центр. Индийский учитель принял приглашение. Обосновавшись в Кхаме, Смрити создал в этом районе Тибета собственную школу изучения трактата «Абхидхармакоша», то есть начал насаждать буддийское философское знание. Прекрасное владение тибетским языком позволило ему не только участвовать в переводе текстов индийской постканонической Абхидхармы, но и выполнить перевод на тибетский язык собственных санскритских сочинений по буддийской тантре. Переводы тантр, сделанные Смрити, вошли в состав второй части буддийского канона — Данджур.

Вклад этого индийского ученого в создание тибетского буддийского канона значим еще и в том аспекте, что именно ему принадлежат переводы трактата «Манчжушринамасамгити» и комментариев к нему. Данный трактат, посвященный Манчжушри[17], использовался в дальнейшем в образовательных традициях всех школ тибетского буддизма именно в переводе Смрити.

Отличительной чертой переводческой и проповеднической деятельности Смрити, а также тех индийских и тибетских религиозных наставников, которые работали в Западном Тибете, явилось их пристальное внимание к индобуддийской тантре. Начиная с XI в. в Тибете постепенно формируются основы двух уровней функционирования буддизма — монашеского и мирского, простонародного.

В Западном Тибете проповедь буддийского учения велась при поддержке прямых потомков государей бывшей тибетской империи. Ешей Од финансировал поездку нескольких юношей в Кашмир с целью обучения Дхарме, то есть для прохождения полного курса буддийского традиционного образования. В их числе был Ринчен Цзанпо (958-1055), прославившийся впоследствии своей ученостью — выполненные им переводы индобуддийских текстов и комментарии вошли в тибетский буддийский канон. Ринчен Цзанпо три раза побывал в Индии и Кашмире и провел там в общей сложности более семнадцати лет. На родине он, как авторитетный монах, возглавил религиозную общину и был назначен личным духовным наставником царя Лхаде.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тибетский буддизм"

Книги похожие на "Тибетский буддизм" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Островская - Тибетский буддизм"

Отзывы читателей о книге "Тибетский буддизм", комментарии и мнения людей о произведении.