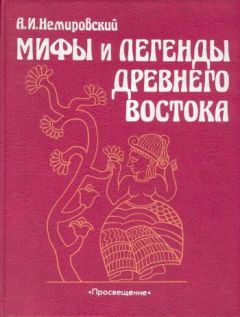

Александр Немировский - Мифы и легенды Древнего Востока

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мифы и легенды Древнего Востока"

Описание и краткое содержание "Мифы и легенды Древнего Востока" читать бесплатно онлайн.

В книге в переложении профессионального писателя и историка даны мифы древних египтян, шумерийцев, вавилонян, хеттов, индийцев и китайцев. Значительное место отведено библейским сказаниям, которые лежат в основе христианства. Издание продолжает серию, в которой в 1991 г. вышли «Мифы древней Эллады».

Книга адресована учащимся средних и старших классов, а также всем интересующимся древней историей.

(От издательства)

Отвечала Арта: «Нет хозяина, чтобы пасти Быка. Никто не назначен ему покровительствовать. Пусть обращается он к самому Ахурамазде. Ему ведомо прошлое дэвов и людей, а также и все их помыслы. Пусть он и решает!»

И обратились Душа Быка вместе с Душою Коровы-Матери к Ахурамазде: «С простертыми руками молим мы тебя вдвоем, моя Душа и Душа Коровы-Матери, приказать, чтобы не было ущерба честному человеку, скотоводу, среди злодеев, что его окружают».

Ахурамазда тогда ответил так: «Как вам только что объявлено Артой, в установленном мною порядке нет у Быка особых прав, нет у него ни небесного хозяина, ни покровителя. Бык не был создан не только в единстве с человеком, не только на одном уровне с ним, но и для пастуха, человека пастбищ. Вот что я, Ахурамазда, определил в своем постановлении вместе с Артой. На земле есть лишь один, который слышит мои наставления. Это Заратуштра из рода Спитамов. Это он хочет, чтобы были слышны хвалебные песни Ахурамазде и Арте. Он обладает сладостью слова».

И тогда возопила Душа Быка: «Как ты можешь говорить, что я должна довольствоваться бессильным человеком, чье слово пыль, я, жаждущая сильного хозяина?! Явится ли когда-нибудь тот, кто поможет ему?»

О, Ахурамазда, дай скоту силу и величие Арты! Пусть Воху Мана одарит покоем и величием! Разве я не ведаю, что Ахурамазда превосходит всех!

Гимн Митре

Митру, владеющего бескрайними пастбищами,

Мы чтим молоком, содержащим Хому{278}.

Митру праведного, красноречивого,

Тысячеухого, прекрасно сложенного,

Десятитысячеокого, высокого,

Далеко видящего, могучего,

Не смыкающего очей, бодрствующего.

Митре молятся правители земель,

Идущие на битву

Против кровожадных вражеских воинств,

Против их сомкнутого строя,

Наступающие между рядами сражающихся стран.

Ему молятся воины,

Сидящие на конских крупах,

Просящие силы для своих коней

И здоровья для своего тела.

Чтобы заметить издалека врагов,

Отбить недругов…

Он первый из небожителей

Поднимается над вершиною Хары{279},

Предшествуя бессмертному, быстроконному Солнцу,

Первый овладевает

Прекрасными золотыми высями

И оттуда, могучий,

Окидывает взором жилища ариев,

Где доблестные вожди

В боевые ряды

Выстраивают множества,

Где высокие горы,

Обильные лугами и водами,

Скот питают досыта,

Где глубокие озера

Водной гладью раскинулись,

Где судоходные, широкие реки

Устремляются бурными потоками

К Ишката и Парута,

К Моуру и Харойва,

К Гава и Хваризаму.

Если солжет Митре

Глава ли дома,

Глава ли общины,

Или глава области,

Или глава страны,

То он воспрянет,

Разгневанный, оскорбленный,

И разрушит он жилище,

Общину, область, страну.

Митре солгавший, на коне не ускачет…

Копье, брошенное врагом Митры,

Вернется обратно…

Опустошаются мрачные логовища,

Дома становятся необитаемыми

У солгавших Митре, у приверженцев

Друджи,

У убивающих тех, кто предан Арте…

Стрелы их, орлиными перьями опушенные,

Пущенные из прекрасного лука.

Не достигают цели,

Ибо разгневан, яростен,

Непримирим Митра,

Владеющий широкими пастбищами…

Митра прогоняет врагов,

Рашну{280} их отпугивает,

Сроша{281}, праведный, со всех

Сторон их сгоняет

Навстречу небожителям,

А они предают вражеский строй смерти,

Когда разгневанным, яростным,

Непримиримым бывает

Митра, обладающий широкими пастбищами…

Он шествует после заката Солнца,

Широкий, как земля.

Касается обоих концов этой обширной,

Выпуклой, бескрайней земли,

Обозревая все, что есть между землей и небесами.

В руке он держит

Булаву о ста шишках,

Ста острых гранях,

Которая устремляется и разит воинов.

Булава эта отлита из желтого металла,

Из крепкого, золотого.

Это — самое мощное из оружия,

Самое победоносное из оружия.

По правую руку его идет

Добрый, праведный Сроша,

По левую руку — высокий,

Сильный Рашну.

Всюду вокруг него

Идут воды и растения,

Идут духи праведных.

Четыре жеребца ведут ту колесницу,

Все одинаковой белой масти,

Питающиеся небесным кормом и бессмертные.

Передние копыта их

Кованы золотом, задние — серебром,

Все прикреплены к одному дышлу!

Все ходят под одним ярмом.

От «Вед» к «Панчатанатре»

Боги «Вед» и «Махабхараты»

Индия — полуостров, не уступающий по территории всем странам Переднего Востока вместе взятым, отличается исключительным природным разнообразием. Высочайшие в мире снежные горы, царство вечной Химаваты («Зимы»). Могучие реки Инд и Ганг, братья Тигра, Евфрата и Нила, сыгравшие сходную с ними роль в создании земледельческих культур. Безжизненные пустыни, подобные пустыням Аравии и Ливии (Африки). Тропические леса с невероятным обилием диких животных, птиц, змей, насекомых. И такая же необъятная пестрота мифов! Оглушающие звуки! Яркие краски! Немыслимое богатство фантазии!

В зеркале мифов Индии отразились не только кричащие контрасты природы, но также и ее сложная этническая история. Исконное темнокожее население встретилось в конце II тыс. с белокожими пришельцами ариями, теми самыми, с мифологией которых мы только что ознакомились. В рассказах индийцев о своих богах немало уже известных нам мифологических черт, но не меньше в них странного, непонятного, диковинного. Это обусловлено не только своеобразием природной среды, в которой оказались арии, но и многовековым взаимодействием их религиозно-мифологических представлений с мифами и верованиями местного населения.

Понимание индийских мифов затруднено тем, что мы имеем дело не с одной, а несколькими мифологиями, сохраняющими связь и преемственность и в то же время отличающимися друг от друга. Если отвлечься от некоторых вариантов, это ведийская, индуистская, буддийская мифология. Каждая из них обладает собственными священными текстами.

Основным источником для изучения ведийской мифологии и вообще самым древним памятником индийской словесности являются «Веды». Это сборники (самхиты) заклинаний, молитв и гимнов духам и богам, исполнявшихся во время жертвоприношений и других религиозных обрядов, начавших складываться на рубеже II–I тыс. до н. э., когда арии, покинув места своего первоначального обитания в Пенджабе, передвинулись в долину Ганга. Здесь появились первые государства ариев, что потребовало создания государственного культа и жречества. В жреческих школах с X по VI в. до н. э., видимо, составились и оформились сборники, еще долго продолжавшие храниться в памяти.

Наиболее архаический материал вошел в сборник «Ригведа». Само это название означает «Веда гимнов». В гимнах, естественно, не может быть связного рассказа о духах и богах, но у безымянных певцов, создававших эти гимны, равно как и у певцов, их исполнявших, такие представления имелись. На основании гимнов «Ригведы» и других подобных сборников вед современные ученые воссоздают то, что мы называем мифами.

«Веды» раскрывают обширный и пестрый мир богов самых разных уровней, высших и низших. Многочисленны были боги, олицетворявшие силы природы, от которых всецело зависел человек.

Владыкой вод, небесных, земных, подземных, а также их олицетворением в «Ведах» выступал бог Варуна. Поскольку воды мыслились как первооснова жизни, его называли вседержителем и творцом, создавшим мир и удерживающим его, заполняющим воздушное пространство, освещающим небо и землю, дающим движение Солнцу.

Первоначально Варуна был главным богом индоариев, но затем он был оттеснен богом-воителем и грозовиком Индрой, который принимает на себя многие первоначальные функции Варуны, становится богом, обеспечивающим существование космоса. После оттеснения Варуны Индрой за ним оставалась роль хранителя космического порядка и человеческих законов, вершителя правосудия.

Имелась группа богов, представляющих различные проявления Солнца. Главный из них — Су́рья. Солнце — его глаз, но и сам он — око богов. Это благостный бог, рассеивающий мрак, дарующий богатство и здоровье. Пуша́н («Расцветающий», «Пухнущий») — солнечный бог, воплощающий плодоносящую силу Солнца, и, соответственно, он передвигается по небу на колеснице, запряженной козлами, плодовитыми животными, в то время как колесницу Сурьи влекут не животные, а лучи. Савита́р — также солнечный бог. Он пробуждает вселенную ото сна, дает ей свет, благословляет ее. К солнечным божествам относили и Ви́шну, одного из главных космических богов, воплощающих знакомый нам по авестийской мифологии принцип троичности. Вишну делает три шага, покрывая ими всю вселенную, при этом третий шаг, приходящийся на высшее небо, скрыт от взгляда смертных.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мифы и легенды Древнего Востока"

Книги похожие на "Мифы и легенды Древнего Востока" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Немировский - Мифы и легенды Древнего Востока"

Отзывы читателей о книге "Мифы и легенды Древнего Востока", комментарии и мнения людей о произведении.