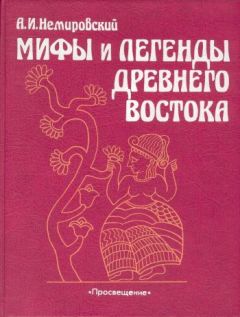

Александр Немировский - Мифы и легенды Древнего Востока

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мифы и легенды Древнего Востока"

Описание и краткое содержание "Мифы и легенды Древнего Востока" читать бесплатно онлайн.

В книге в переложении профессионального писателя и историка даны мифы древних египтян, шумерийцев, вавилонян, хеттов, индийцев и китайцев. Значительное место отведено библейским сказаниям, которые лежат в основе христианства. Издание продолжает серию, в которой в 1991 г. вышли «Мифы древней Эллады».

Книга адресована учащимся средних и старших классов, а также всем интересующимся древней историей.

(От издательства)

Алтари, имеющие на каждом углу выступ, напоминающий рог, характерны для Палестины и археологически засвидетельствованы в целом ряде ее древних городов.

232

Женитьба Соломона на дочери фараона не может рассматриваться как свидетельстве могущества Израиля, поскольку в Египте в 1070–945 гг. до н. э. произошло ослабление центральной власти. Имя тестя Соломона, не названное в главе, не может быть установлено из египетских источников.

233

Гибеон в годы правления Давида и Соломона до сооружения храма Яхве был значительным религиозным центром, однако сообщение о тысяче всесожжении в Гибеоне является преувеличением.

234

Сон Соломона должен рассматриваться в свете широко распространенной на Востоке практики священной инкубации в храмах с целью получения божественных советов. Сюда же относится и лечение сном в святилище Асклепия в греческом храмовом центре Эпидавре после принесения жертвы Богу. Параллелью сну Соломона в Гибеоне является сон Иакова в Бетэле.

235

Мицраим — Египет.

236

Сава, Себа или Шеба — это страна, находящаяся на юге Аравии, получившая название по одному из четырех народов юга полуострова. Кроме Библии сабеи известны по надписи ассирийского царя Тиглатпарасара, описывавшей поход Синахериба 711 г. до н. э., а также по надписи Синахериба от 685 г. до н. э. Древнейшее в греческой литературе сообщение о сабеях содержится в «Истории растений» Теофраста, позднее — в трудах Страбона, Плиния Старшего, Птолемея. Важнейшим источником истории сабеев являются их же надписи, к сожалению, плохо датируемые.

Сообщение Библии о посещении царицей Савы Иерусалима не подкрепляется какими-либо внебиблейскими источниками. В рассказе нет ничего, что бы характеризовало государство сабеев, кроме управления его царями и богатства. Разумеется, контакты между Иерусалимом эпохи Соломона и Савой существовали, но раскрыть их характер библейские авторы не могли, а может, могли, но не хотели, поскольку преследовали не историческую, а апологетическую задачу.

237

Талант — крупная весовая единица.

238

Эти слова заставляют предположить, что первоначально новелла «Руфь» входила в книгу Судий. И это отвечает хронологии, поскольку второй из царей Давид считался внуком Руфи и Руфь должна была жить при судиях. Перенесение книги Руфь в другое место канона, очевидно, связано с тем, что она не вписывалась в жанр исторических книг, а также контрастировала с содержанием книги Судии, переполненной войнами и насилием.

239

Элимилек («Мой бог-царь») — как и другие имена новеллы, имеет символическое значение. Потомок Элимилека Давид стал царем.

240

Ноэми (евр.) — «Привлекательность».

241

Махлон (евр.) — «Болезнь», «Тошнота».

242

Хилеон (евр.) — «Чахотка».

243

Полагают, что имя Руфь произведено от основы со значением «Друг», «Товарищ».

244

Новое имя, которое Ноэми дала себе, означает «Горечь», «Горе». Оно контрастирует с прежним ее именем «Привлекательность».

245

Происхождение имени Бооз неясно. Некоторые исследователи трактуют его как «В нем суровость».

246

Термин оригинала указывает на различие между положением просто рабыни и домашней рабыни, рожденной в доме. Такое же различие существовало в терминах римского рабства — servus (раб) и verna (раб, рожденный в доме). Будучи чужестранкой, Руфь не могла быть домашней рабыней. Поэтому она просит об этой милости.

247

Называя Руфь дочерью, Бооз не только указывает на различие в возрасте, но и обещает ей, чужестранке, свое отеческое покровительство.

248

Согласно библейской традиции Овид был дедом будущего царя Давида.

249

Знакомство с текстом книги Ионы может создать впечатление, что ее автор — человек невежественный или, во всяком случае, наивный, не знающий о том, какие бедствия принесла Ниневия Израилю и другим народам Переднего Востока. Однако в книге пророка Иеремии имеется указание на то, что автор книги Ионы знал об Ассирии, Ниневии и об отношении к ним современников. В книге Иеремии мы находим следующую мысль, вложенную в уста Яхве: «Иногда я скажу о каком-нибудь народе и царстве, чтобы удалить, сокрушить, погубить его. Но если этот народ раскается в своих злодеяниях, за которые я назначил ему кару, то мне жаль совершить назначенное бедствие». Таким образом, создается впечатление, что автор книги Ионы сочинил всю эту историю, чтобы доказать правоту Иеремии. Его не остановило и то, что никакой милости Ниневии не было оказано и она была разрушена, что встретило ликование библейских пророков.

250

Еще Г. Гротефенд, первый европейский ученый, дешифровавший персидскую клинописную надпись, обратил внимание на сходство между библейским именем Ахашверош и персидским именем царя, которого греки называли Ксерксом, — Кшаярша. В пользу этой идентификации говорит также то, что царство Ахашвероша простиралось от Эфиопии до Индии.

251

Хаман — судя по имени, персидский демон зимы, изгнание которой у многих народов знаменовало наступление весны и начало нового года. Имя злого персидского визиря проливает свет и на весь сюжет: Эсфирь и Мардохей — боги Иштар и Мардук. Преследование демоном зимы народа богини Иштар, дочери Мардука, первоначально не имело никакого отношения к судьбам евреев, пребывавших в вавилонском плену. Книга Эсфирь — фантастическое переосмысление весеннего праздника освобождения от пут зимы, который был воспринят как освобождение от страха смерти. Этому объяснению в полной мере соответствует время праздника весны (пурим) у евреев и его характер — пляски, ряженые, виселица с повешенным чучелом зимы и пр.

252

Название праздника пурим истолковывается от еврейского «пур» — «жребий». Гадание является частью праздника проводов зимы у разных народов (сравните с гаданием на масленицу). Во время раскопок Суз была обнаружена квадратная призма, на каждой стороне которой было написано число. Ее можно рассматривать как жребий.

253

Навуходоносор — царь Нового Вавилона (605–562 гг. до н. э.), осаждал Вавилон дважды, в 597 и 587 гг. до н. э. Указание третьего года правления царя Иудеи Иакима (606 г. до н. э.) как даты падения Иерусалима — ошибка. Во второй книге Царей правильно указывается, что Навуходоносор одержал победу над Иехонией, сыном Иакима.

254

Из изложения становится ясно, что юношей кормили до того, как вино и питье предлагалось царю. Таким образом, на них проверяли, нет ли отравы.

255

Имеется в виду мясо животных, запрещенных Законом или разрешенных, но содержащих кровь.

256

Кир II Великий — царь Персии (558–530 гг. до н. э.). В 550 г. до н. э. он захватил Мидию и прибавил к своей титулатуре титул индийских царей, впоследствии завоевал Парфию, Лидию, греческие полисы Малой Азии, области Средней Азии. Вавилония была им захвачена в 539 г. до н. э.

257

К Навуходоносору отнесены биографические факты его сына Набонида. По неизвестным причинам Навуходоносор в 650 г. до н. э. покинул Вавилон и на протяжении десяти лет скитался в Аравийской пустыне. В это время власть находилась практически в руках его сына Набонида (а не Валтасара!). Эта ошибка стала источником легенды о безумии Навуходоносора.

258

Вавилонское жречество в 539 г. до н. э. призвало на царство персидского царя Кира, а законного правителя Набонида отправило в изгнание.

259

Дарий I пришел к власти в 522 г. до н. э., но был он не мидянином, а персом.

260

Имеются в виду административно-податные округа — сатрапии, созданные Дарием. Греческий историк Геродот называет 20 сатрапий. В Бехистунской надписи царя Дария фигурируют 23 сатрапии. Число народов и племен, подчиненных персидскому царю, согласно Геродоту, — семьдесят пять.

261

Молитва трижды в день, когда лицо молящегося обращено к Иерусалиму, характерна для поздней Иудеи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мифы и легенды Древнего Востока"

Книги похожие на "Мифы и легенды Древнего Востока" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Немировский - Мифы и легенды Древнего Востока"

Отзывы читателей о книге "Мифы и легенды Древнего Востока", комментарии и мнения людей о произведении.