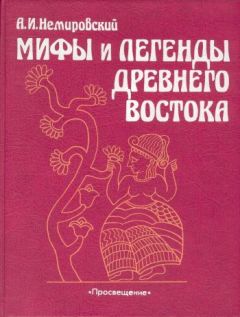

Александр Немировский - Мифы и легенды Древнего Востока

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мифы и легенды Древнего Востока"

Описание и краткое содержание "Мифы и легенды Древнего Востока" читать бесплатно онлайн.

В книге в переложении профессионального писателя и историка даны мифы древних египтян, шумерийцев, вавилонян, хеттов, индийцев и китайцев. Значительное место отведено библейским сказаниям, которые лежат в основе христианства. Издание продолжает серию, в которой в 1991 г. вышли «Мифы древней Эллады».

Книга адресована учащимся средних и старших классов, а также всем интересующимся древней историей.

(От издательства)

Из этих представлений о различии между богами и людьми исходят мифы, объясняющие судьбу заключенного в человеке божественного дыхания — души. Она, по представлениям большинства мифов, не уходит в глину, из которой создано человечество, а концентрируется где-то в нижних структурах космоса, где должна пребывать вечно, но безо всякой надежды возвращения в верхний мир. Эта безнадежность раскрывается как в повествованиях о спуске богов и богинь в подземное царство, для возвращения из которого требовались особые невыполнимые для человека условия, так и в рассказах о порядке в этом царстве. Складываются образы страдающих и временно умирающих богинь и богов Инанны, Осириса, Думлузи-Таммуза и др., возвращение которых в верхний мир мифологимески олицетворял земледельческий процесс — захоронение зерна в земле и появление молодого ростка.

В ряде восточных мифологий нижний мир характеризуется как место, где человеческие души получают воздаяние, адекватное их поведению в верхнем мире. Решение их судеб отдается богам и богиням смерти, выступающим в качестве владык и судей подземного царства. Наиболее разработана идея загробного воздаяния в египетской мифологии в виде формальной процедуры суда над душою и соответствующих ей погребальных обрядов, помогающих душам пройти через это испытание. Исполнителями воли богов и богинь смерти мыслился целый сонм демонов смерти с разветвленной иерархией и распределением обязанностей стражников и провожатых душ, охранников ворот подземной тюрьмы, перевозчиков и палачей. Достаточно наглядные картины загробного мира в восточных мифологиях воспроизводят привычный живущим ландшафт с подземными реками и морями и социальные градации, существующие в верхнем мире.

Страх перед умершими родичами и различные формы культа предков присущи как самым примитивным религиям, так и развитым религиям Древнего Востока. Из культа предков вырастают такие мифологические циклы, как рассказы о патриархах в Ветхом завете. Но при всем влиянии этих обожествленных предков на людей они все же мыслились обитающими в ином мире. Однако на Востоке была выдвинута также идея перевоплощения душ, согласно которой умершие возрождаются в животных, растениях, новых поколениях людей (индуистская, буддийская мифологии). При таком понимании судьбы душ границы жизни и смерти размываются, поскольку души, удостоенные лучшей доли, проводятся через подземный мир, чтобы обрести новую жизнь.

В мифах находили отражение и такие общественные процессы, как разделение труда, возникновение сословий и каст. Персонажами мифов становятся земледелец и скотовод-кочевник, в равной мере зависящие от сил природы, но по-разному воспринимающие их благодеяния. Библейским мифологическим персонажам Каину и Авелю предшествовали представители тех же профессий в вавилонской мифологии, но поскольку покровительницей природы в Вавилоне было женское божество, то отношения между ним и его почитателями принимают характер не симпатии, а брака. Возникающее в ходе новой для человеческого общества хозяйственной деятельности изобилие было источником ожесточенных конфликтов как между земледельческим оседлым населением и кочевыми скотоводческими племенами, так и внутри каждого коллектива. Первоначальное первобытное равенство, обусловленное неразвитостью производства и незначительными потребностями, осмысливалось как прекрасное, безвозвратно утраченное прошлое. Шумерский Тильмун, авестийское царство Йимы, царство китайских мудрецов, израильский Эдем — все это явления, порожденные сходными социальными процессами. В прошлом было все, чего так не хватает человеку в настоящем — здоровье, изобилие, отсутствие изнурительного труда, умеренный климат, братские отношения между людьми.

В ту пору, когда золото и серебро приняли функции эквивалента ценностей, возникла в древневосточной мифологии концепция золотого века с последующим его ухудшением. Прекрасное время предков стало ассоциироваться с золотым веком или поколением золотых людей. Этот миф оказал влияние на греческую мифологию и через нее — на представления европейцев о естественном состоянии человечества.

Наряду с мифами о начальном времени существования человечества на Древнем Востоке сложились мифы о конечном его времени, о крайней поре, которые мы назвали мифами о будущем. Будущее встает как время природных катастроф, которым предшествует деградация человечества в форме нарушения законов социальной жизни, согласно которым власть принадлежит лучшим людям, а худшие подчиняются лучшим. Конец мира — это «общество наоборот», когда господа служат рабам, когда дети командуют отцами, когда жены нарушают закон единобрачия. Естественно, мифы о будущем могли быть достоянием только развитой мифологии, которой соответствует общество с развитой стратификацией и социальными противоречиями. В мифах о будущем отразился страх господствующей прослойки перед социальными переменами. Нет ничего более парадоксального, чем использование одного из древних мифов о будущем египетского речения Ипувера как источника реальной социальной катастрофы.

Очень распространенными на Древнем Востоке были этиологические (причинные) мифы, призванные объяснить происхождение социальных и религиозных установлений, животных и растений, названий местностей и пр. Этиологические мифы оперируют категорией причинности, на которую опирается наука. Но понимание причинных связей в мифах очень примитивно. Постоянно путается причина со следствием. За причину принимается нечто внешнее и случайное. Но сама попытка задавать вопросы была истоком научного познания. К этиологическим мифам относятся широко распространенные на Древнем Востоке рассказы о получении огня, изобретении сельскохозяйственных орудий и ремесел, земледельческих навыках. Их разновидностью являются мифы о смерти, складывающиеся в целую систему представлений о богах и богинях смерти, о суде мертвых, о пути покойников в подземный мир.

Мифы о героях, являясь самостоятельной частью мифов Востока, тесно связаны со всеми другими категориями мифов. Герои — это предки, разделившие судьбу смертного человечества, но в силу своих подвигов приближенные к богам. Им приписывается происхождение от связи бога (или богини) со смертной (или смертным). Герои общаются с богами и даже соперничают с ними. Часто герои обретают бессмертие и вступают в сонм богов. В мифах о героях Востока (Гильгамеше, стрелке И, Пандавах и Кауравах) нашли отражение реальные события в жизни человечества: переселения народов, войны, успехи в познании природы и открытии мира. Но менее всего их можно рассматривать как достоверный рассказ о реальных персонажах: царях, полководцах, ученых. Это касается и священной истории, героем которой является такое историческое лицо, как Гаутама Будда. Историческое потонуло в легендарном, и, чтобы его отделить, надо обладать возможностями мифологических героев.

Мифы Востока распространились на все области человеческой деятельности и человеческого сознания. Мифом было провозглашено и само слово, силой которого будто бы творили боги. Сам миф соединил в себе знание со словесной формой, служащей для его передачи. Слово стало вечностью мифа до того, как было изобретено письмо и появилась возможность запечатлеть его на глине, камне, папирусе. Древний Восток, создавший древнейшие виды письма, стал родиной литературы, закрепившей в народной памяти мифы и легенды в совершенной художественной форме. Письменность стимулировала мифотворчество. Мифы множились и разрастались, обогащаемые мифообменом между народами. Все шире и шире в священную сферу мифов проникали светские, сказочные мотивы. Постепенно, несмотря на консервативную силу религии, рассасывался архаический пласт мифов, питаемый человеческими жертвоприношениями. Создаются мифы, объясняющие их отмену (например, о жертвоприношении Исаака). Архаические мифы преображаются, причесываются, переосмысливаются в духе новых общественных интересов и задач. Происходит то, что принято называть актуализацией мифов.

С использованием древневосточной литературы мифов как исходного материала при освещении истории прошлого связано появление специфического жанра мифов, которые могут быть названы генеалогическими мифами. В процессе мифообмена выявляется, что многие боги со сходными или разными именами, но с одними и теми же функциями существуют на разных территориях, у разных народов. Необходимо было выявить степень их мнимого родства. Такая сложная работа не могла осуществляться сказителями и их не интересовала. Ею занялись писцы царских канцелярий, а также лица свободных профессий, интеллектуалы Древнего Востока. В результате священные книги пополнились обширными генеалогическими списками родоначальников и царей, иногда с указанием фантастических лет их жизни.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мифы и легенды Древнего Востока"

Книги похожие на "Мифы и легенды Древнего Востока" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Немировский - Мифы и легенды Древнего Востока"

Отзывы читателей о книге "Мифы и легенды Древнего Востока", комментарии и мнения людей о произведении.