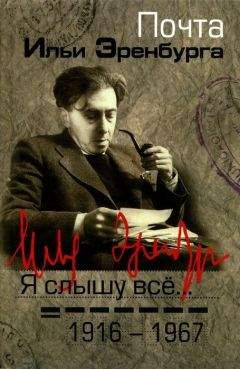

Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Описание и краткое содержание "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать бесплатно онлайн.

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных городах, перемежая и запомнившееся моими мыслителями о прошлом" - так определил И. Г. Эренбург (1891 - 1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов.

Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины ХХ века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории.

В 1-й томвошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б.Савинковым и Л.Троцким, о молодых П.Пикассо и А.Модильяни, портреты М.Волошина, А.Белого, Б.Пастернака, А.Ремизова, повествование о трагических судьбах М.Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бабеля. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями.

Во 2-й томмемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940-м. Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Черной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму ХХ века.

В 3-й том вошли шестая и седьмая книги мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К.Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С.Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А.Эйнштейна и Ф.Жолио-Кюри, А.Матисса и П.Элюара, А.Фадеева и Н.Хикмета. Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. ХХ съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е.Шварца, Р.Вайяна и М.Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», — писал Эренбург А.Т.Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.

В последний раз я его видел весной 1938 года в Москве.

Мы оба родились в 1891 году; Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым. До чего несносный, минутами думал я и сейчас же добавлял: до чего милый! Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение.

Был он маленьким, щуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночь у стен Акрополя; и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка.

Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убегал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых «либералов» и строго сказал им: «На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама, вы ответите «нет». Вас спросят, кормили ли вы его, и, если вы ответите «да», вам многое простится». В самые трагические минуты он смешил нас газеллами:

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?

Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

Тому, кто впервые встречал Мандельштама в приемной издательства или в кафе, казалось, что перед ним легкомысленный человек, неспособный даже призадуматься. А Мандельштам умел работать. Он сочинял стихи не у стола — на улицах Москвы или Ленинграда, о степи, в горах Крыма, Грузии, Армении. Он говорил о Данте: «Сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии». Эти слова прежде всего относятся к Мандельштаму. Его стихи рождались от строки, от слова; он сотни раз менял все; порой ясное вначале стихотворение усложнялось, становилось почти невнятным, порой, наоборот, прояснялось. Он вынашивал восьмистишие долго, иногда месяцами, и всегда бывал изумлен рождением стихотворения.

В первые годы революции его словарь, классический стих многими воспринимались как нечто архаическое:

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных.

Мне эти строки теперь кажутся вполне современными, а стихи Бурлюка — данью давно сгинувшей моде. Мандельштам говорил: «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее». Это не было канонами, направлением: «Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики». Стих Мандельштама потом раскрепостился, стал легче, прозрачнее.

Одним поэтам присуще звуковое восприятие мира, другим — зрительное. Блок слышал, Маяковский видел. Мандельштам жил в различных стихиях. Вспоминая свои детские годы, он писал: «Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра…» О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строфам, посвященным натюрморту (вспоминаешь холсты Кончаловского):

Художник нам изобразил

Глубокий обморок сирени

И красок звучные ступени

На холст, как струпья, положил…

…

Угадывается качель,

Недомалеваны вуали,

И в этом сумрачном развале

Уже хозяйничает шмель.

Мы с ним часто разговаривали о живописи; в двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы — Тинторетто, Тициан.

Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию; понимал страны, где пробыл недолго.

Я молю, как жалости и милости,

Франции, твоей земли и жимолости.

Правды горлинок твоих и кривды карликовых

Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженый

Индевеет денежный, обиженный…

Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь… Размышления о прекрасной «детскости» итальянской фонетики поражали итальянцев, которым я переводил строки из «Разговора о Данте».

Однако самой большой страстью Осипа Эмильевича были русский язык, русская поэзия. «По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и горящей плотью…» Он отвергал символизм, как чуждое русской поэзии явление. «Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик… иностранное представительство от несуществующей фонетической державы…» Андрей Белый — «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка…».

Мандельштам, однако, почитал и любил Андрея Белого; после его смерти написал несколько чудесных стихотворений.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,

Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек,

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,

Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец…

Писал он с нежностью и о поэтах пушкинской плеяды, и о Блоке, и о своих современниках, о Каме, о степи, о сухой, горячей Армении, о родном Ленинграде. Я помню множество его строк, твержу их, как заклинания, и, оглядываясь назад, радуюсь, что жил с ним рядом…

Я говорил о противоречии между легкомыслием в быту и серьезностью в искусстве. А может быть, и не было никакого противоречия? Когда Осипу Эмильевичу было девятнадцать лет, он написал статью о Франсуа Вийоне; он находил оправдание для смутной биографии поэта жестокого века: «бедный школяр» по-своему отстаивал достоинство поэта. Мандельштам писал о Данте: «То, что для нас. безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской, камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта». Опять-таки эти слова применимы к самому Мандельштаму: множество нелепых, порой смешных поступков диктовалось «мучительно преодолеваемой неловкостью».

Некоторые критики считали его несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения; передо мной том «Литературной энциклопедии», изданный в 1932 году; там сказано: «Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями… Для миросозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему… Это лишь чрезвычайно «сублимированное» и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры…» (Статья написана была молодым критиком, который не раз прибегал ко мне, восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям.) Трудно сказать большую нелепость о стихах Мандельштама. Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой! Я уже говорил, как в 1918 году он меня поразил глубоким пониманием грандиозности событий: стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого.

Пора вам знать — я тоже современник —

Я человек эпохи Москвошвея,

Смотрите, как на мне топорщится пиджак,

Как я ступать и говорить умею!

Попробуйте меня от века оторвать! —

Ручаюсь вам, себе свернете шею!

…

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей…

О Ленинграде:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей…

Петербург, я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса.

По которым найду мертвецов голоса…

Это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году. А в 1945-м я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся домой.

Мандельштама не в чем упрекнуть. Разве в том, что и слабость и сила любого человека — в любви к жизни.

Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота —

И спичка серная меня б согреть могла:

Колют ресницы, в груди прикипела слеза.

Чую без страха, что будет и будет гроза.

Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.

Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой коды, но в нем жило настоящее мужество, прошли через всю его жизнь — до сонетов у лагерного костра…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Книги похожие на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Отзывы читателей о книге "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах", комментарии и мнения людей о произведении.