Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Описание и краткое содержание "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать бесплатно онлайн.

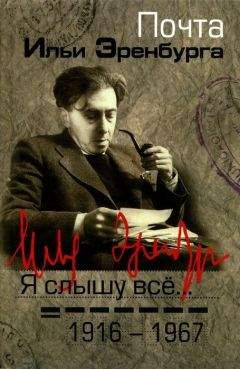

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных городах, перемежая и запомнившееся моими мыслителями о прошлом" - так определил И. Г. Эренбург (1891 - 1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов.

Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины ХХ века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории.

В 1-й томвошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б.Савинковым и Л.Троцким, о молодых П.Пикассо и А.Модильяни, портреты М.Волошина, А.Белого, Б.Пастернака, А.Ремизова, повествование о трагических судьбах М.Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бабеля. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями.

Во 2-й томмемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940-м. Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Черной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму ХХ века.

В 3-й том вошли шестая и седьмая книги мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К.Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С.Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А.Эйнштейна и Ф.Жолио-Кюри, А.Матисса и П.Элюара, А.Фадеева и Н.Хикмета. Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. ХХ съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е.Шварца, Р.Вайяна и М.Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», — писал Эренбург А.Т.Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.

8

В Пречистенском комиссариате мне пришлось заполнить первую анкету, это было внове, и я задумывался над каждым вопросом. Какая, например, у меня профессия? Журналист? Переводчик? Поэт? Я написал «поэт» — это звучало наиболее благородно — и рассмеялся: менее всего я чувствовал себя профессиональным писателем.

Помимо дурных стихов, я писал очерки в газеты; написал вместе с А. Н. Толстым пьесу для театра «Летучая мышь», называлась она «Рубашка Бланш» и была основана на французском фаблио ХIII века, которое я перевел еще в Париже. Я писал стихотворный текст, а Алексей Николаевич старался оживить его забавными репликами.

Внешне я как-то устроился, снял комнату в Левшинском переулке, в профессорской квартире, за сто рублей, иногда обедал в вегетарианской столовой — кажется, она называлась «Примирись», но примириться ни с чем я не мог.

Иногда я вспоминал «Ротонду», Пикассо, Модильяни, наши споры об искусстве. Бог ты мой, как давно это было!.. Я попробовал написать Шанталь и тотчас порвал письмо: нельзя писать в другой мир. Даже если письмо дойдет, никогда ей не понять, что со мною происходит…

Появилось много новых слов: «мандат», «чека», «рабис», «комфуты», «домком», «уплотнение», «излишки», «пша», «спецы», «пролеткульт», «кубаршины», «ликбез», «рабкрин», «разверстка». Я продолжал приставать ко всем с наивными вопросами; никто мне не отвечал. Неожиданно для себя я очутился и среде писателей, даже стал одним из наиболее типичных ее представителей: у других ведь были семьи, знакомые, налаженный быт, а я попал в революционную Москву с тремя сменами белья, без профессии и потеряв из виду друзей отрочества.

Я упоминал о кафе «Дом» на Тверской, куда часто заглядывали писатели; там мы пили кофе и делились новостями. Были другие кафе, где мы работали, — за тридцать или за пятьдесят рублей читали свои произведения перед шумливыми посетителями, которые слушали плохо, но глядели на нас с любопытством, как посетители зоопарка глядят на обезьян. Кафе эти были эфемерными — названия то и дело менялись: «Кафе поэтов», «Трилистник», «Музыкальная табакерка», «Домино», «Питторекс», «Десятая муза», «Стойло Пегаса», «Красный петух».

Цетлины нас кормили пышно, как подобало последним представителям чайной династии. Собирались мы часто у Кара-Мурзы; там нас тоже подкармливали, и атмосфера там была куда проще, сердечнее. Иногда мы ходили к Толстому; иногда в Афанасьевском переулке встречались у актрисы Людмилы Джалаловой.

Еще происходили скучноватые собрания «Среды»; там бытовики читали рассказы и литераторы монотонно требовали различных «свобод»; во главе «Сред» стоял брат Бунина, милейший Юлий Алексеевич.

Председателем Всероссийского Союза писателей был Юргис Казимировнч Балтрушайтис, человек очень добрый и очень угрюмый. Лицо у него было пустынное, бледные глаза, горестно сжатый рот. Когда Маяковский сокрушал Бальмонта или когда Толстой рассказывал анекдоты, Юргис Казимирович, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, непоколебимо молчал. Его комната напоминала его самого — голые стены и распятие. Такими же унылыми, горькими, отвлеченными были и его стихи:

И всех равняет знаком сходства,

Приметой божьего перста.

Одно великое сиротство.

Одна великая тщета!

Помню, как мы ездили в Кимры на литературный вечер. Балтрушайтис читал стихи. Потом Лидии прочитал рассказ о конюшнях и скачках. Зал был шумным; кого-то вывели. На эстраду взобрался паренек и запел:

Дезертиром я родился,

Дезертиром и умру,

Коль хотите, расстреляйте,

В коммунисты не пойду…

Мы пили водку; нас отвели в пустую комнату — поезд отправлялся утром; спали мы на полу. Юргис Казимирович, как всегда, молчал; только когда мы приехали в Москву, он неожиданно сказал: «В общем, глупо… А все-таки хорошо, что поехали…» Мне кажется, что те годы были для Юргиса Казимировича лучшими в его жизни. (В 1921 году он стал послом Литвы в Москве. Ему хотелось по-прежнему встречаться с писателями, но он числился дипломатом, и его дипломатично избегали. Он продолжал писать угрюмые стихи; писал и на литовском языке. Жизнь его сложилась нелепо, но он не удивлялся — с детства знал, что такое пустыня.)

Помню светящееся окно на Зубовском бульваре — там жил поэт Вячеслав Иванович Иванов. Он казался мне мудрым старцем (ему тогда было пятьдесят два года); походил он на ибсеновского пастора; одевался по-старомодному; блестела золотая оправа очков. Был он человеком большой культуры; писал сложно и патетически; его называли «Вячеславом Великолепным». Я слушал, как он, волнуясь, будто импровизируя, читал отточенные сонеты, и во мне боролись два чувства: благоговение и жалость; время рванулось вперед, а где-то на Зубовском бульваре остался чудак в сюртуке, с менадами, с Изольдой, с розами Суристана, с акафистами. В домах появились печки, окрещенные «буржуйками», на них варили пшенную кашу, а Вячеслав Иванович писал:

Охапку дров свалив у камелька,

Вари пшено, — и час тебе довлеет.

Ах, вечности могила глубока!..

Он хорошо говорил о древней Элладе, а когда события заглядывали в его кабинет, терялся. Он писал Г. И. Чулкову:

Да, сей пожар мы поджигали,

И совесть правду говорит.

Хотя предчувствия не лгали,

Что сердце наше в нем сгорит.

Мне кажется, сердце Вячеслава Иванова в те годы не горело, а замерзало… (Несколько лет спустя он уехал в Италию, преподавал славистику в католическом университете, писал, как прежде, сонеты и умер в глубокой старости.)

Как-то я возвращался после литературного вечера с М. О. Гершензоном, который жил в одном из переулков Арбата. Я знал его книги о декабристах, о Чаадаеве и думал, что для Михаила Осиповича самое важное — сохранить те духовные ценности, о которых говорил Вячеслав Иванов. Но Гершензон неожиданно рассмеялся и, остановившись возле сугроба, который был выше его, стал меня наставлять: важнее всего внутренняя свобода, нечего плакать об истлевших ризах. Он смеялся, а глаза у него были ласковые и печальные: «Почему вы огорчаетесь? Вы ведь молоды… Разве не счастье почувствовать себя свободным от всего, что представлялось нам вечным, незыблемым? Я вот радуюсь…» Михаилу Осиповичу не было и пятидесяти, но мне он, конечно, казался стариком. Я тогда не понял, чему он радуется, а теперь с восхищением думаю о его словах; если он страдал дефектом зрения, то в отличие от многих писателей, в том числе молодых, был не близоруким, а дальнозорким. Его заслуги перед нашей литературой велики, и только болезнью века — амнезией можно объяснить то, что о нем быстро забыли: ведь он был не эфемерным автором парадоксов, а серьезным и глубоким историком русской интеллигенции XIX века. Его книги об Огареве, о Чаадаеве, о декабристе Кривцове, о грибоедовсской Москве написаны с точностью летописца и с вдохновением поэта. Он умер в 1925 году.

Позднее я расскажу об Андрее Белом — я часто с ним встречался в Германии в 1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне призраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподымался; казалось, еще минута — и он превратится в облако; говорил он не с собеседник ком, а с воображаемым обитателем воображаемой планеты. Слово «эфир» давно стало техническим термином работников радиовещании, они говорят «выпускаем в эфир», даже когда идет речь о беседе, как предохранить себя от желудочных заболеваний, А тогда слово «эфир» еще звучало таинственно: «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края…» Так вот, мне казалось, что Андрей Белый говорит исключительно в лермонтовский эфир: Россия — мессия, разрушение — созидание, бездна — взлет… Он восхищал меня, но я думал: тебе хорошо, ты и не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни развоплощаться, ни испаряться, ни вещать…

Все выводило из себя Бальмонта. Однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к Арбату. Войти в трамвай было нелегко; я, вскочив на подножку, пытался пробиться, а Константин Дмитриевич начал вопить: «Хамы, расступитесь! Идет сын солнца…» Это не произвело никакого впечатления, и Бальмонт объявил, что, поскольку ни у него, ни у меня нет денег на извозчика, мы пойдем пешком: «Я не могу касаться моим телом этих бесчувственных амфибий».

И. А. Бунин уверял, что во всем повинны «декаденты» — и в том, что разорили его усадьбу, и в том, что исчез сахар. Однажды у Толстого я. прочел свои стихи о казни Пугачева, написанные еще в Париже в 1915 году; там были строки:

И останется от русского царства икра рачья

Да на высоком колу голова Пугачья…

Бунин встал, сказал Наталье Васильевне: «Простите, подобного я слушать не могу» — и ушел. Кто-то сочинил тогда стихи, которые оказались в моей записной книжке:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Книги похожие на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Отзывы читателей о книге "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах", комментарии и мнения людей о произведении.