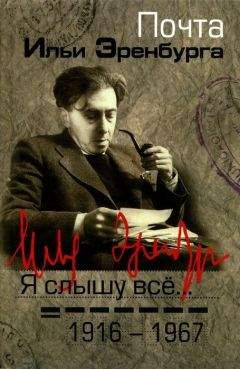

Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Описание и краткое содержание "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать бесплатно онлайн.

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных городах, перемежая и запомнившееся моими мыслителями о прошлом" - так определил И. Г. Эренбург (1891 - 1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов.

Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины ХХ века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории.

В 1-й томвошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б.Савинковым и Л.Троцким, о молодых П.Пикассо и А.Модильяни, портреты М.Волошина, А.Белого, Б.Пастернака, А.Ремизова, повествование о трагических судьбах М.Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бабеля. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями.

Во 2-й томмемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940-м. Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Черной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму ХХ века.

В 3-й том вошли шестая и седьмая книги мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К.Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С.Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А.Эйнштейна и Ф.Жолио-Кюри, А.Матисса и П.Элюара, А.Фадеева и Н.Хикмета. Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. ХХ съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е.Шварца, Р.Вайяна и М.Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», — писал Эренбург А.Т.Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.

Как-то я встретил Алексея Ивановича Окулова. Я знал его в Париже угрюмым, он много пил, не понимал, что ему делать; записывал что-то в блокнот; потом раскладывал на постели листочки и сшивал рассказ; получил даже как-то премию. Числился он писателем, но, выпив, кричал: «Какой я писатель? Уж если я на что-нибудь годен, так стрелять…» Биография его была бурной: боевые дружины, тюрьмы, эмиграция, подполье, снова тюрьмы и снова эмиграция, В революционной Москве он чувствовал себя уверенно; он мне сказал, что через несколько дней уезжает на фронт. Такое душевное веселье — привилегия активного участника событий. Удел наблюдателей куда горше. А. М. Горький писал: «…В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия. У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности». Горький оказался наблюдателем и тринадцать лет спустя написал: «Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений».

(Мне кажется, что Горький в одном не прав: люди учатся на своих ошибках, а не на чужих — уж слишком часто в истории повторяются одни и те же ошибки.)

Я не могу сказать, что я всегда чуждался политики, точнее — действия: я начал с подпольной работы, потом, в зрелом возрасте, не раз оказывался участником событий; в дальнейших частях моих воспоминаний политические события будут не раз заслонять книги или холсты. Но в 1917 году я оказался наблюдателем, и мне понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции. Для истории два года — ничтожный срок, но в человеческой жизни это много смутных дней, сложных раздумий и простой человеческой боли.

С тех пор прошло почти полвека… Мне хочется напомнить, какой выглядела Франция полвека спустя после революции 1789 года. Позади был калейдоскоп событий — термидор, госпожа Тальен, молодой корсиканец, наполеоновские войны, казаки в Париже, снова Бурбоны, белый террор, маленькая революция, — и в итоге Людовик-Филипп, демократизм которого состоял в том, что он прогуливался с зонтиком в руке и отвечал на поклоны верноподданных. Для парижанина 1839 года революция 1789 года была событием давно минувшей, загадочной эпохи. Из сотни людей, с которыми я вчера разговаривал, вряд ли один помнит дореволюционную Россию: для пятидесятилетних, не говоря уж о более молодых, советский строй не идея, о которой можно спорить, не программа одной партии, а естественная форма общества.

Конечно, на Западе и спорят, и сомневаются, и отрицают; но теперь можно сравнивать, можно аргументировать сложной жизнью большого государства. Русской интеллигенции в 1917–1918 годах было куда труднее…

Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмальства презирал. Смущало меня иное. Я вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от XIX века; со школьных лет я уважал неуважение, прислушивался к голосу ослушников. Я не понял, что меняются не только порядки, но и понятия, новый век многое принес и многое унес, а я пытался подойти к завтрашнему со вчерашней меркой.

Впрочем, и это не главное. Если говорить честно, я еще не знал, что такое жизнь, хотя мне было уже двадцать шесть лет. Оговорки, описки, ошибки мешали мне понять значение текста. Я замечал много уродливого, видел злобу, невежество, но не видел главного: осуществлялось то, о чем я мечтал подростком, что мерещилось мне в тюремных камерах. Жизнь никогда не похожа на мечты. Гадалки говорят про «линию жизни»; такая линия действительно существует — не на ладони, а в судьбе человека, и чем раньше ее увидишь, осознаешь, тем легче будет преодолеть сомнения. Эта линия складывается не только из высоких идей, но и из реальных событий, не только из притяжений, но и из отталкиваний, не только из страстных чувств, но и из раздумий. Менее всего я хочу этим сказать, что, по ходячему определению, цель оправдывает средства, я слишком хорошо знаю, что средства могут изменить любую цель. Я думаю только о верности линии жизни — человека, народа, века.

Потом мне, как и всем моим современникам, пришлось пережить немало испытаний; я оказался к ним подготовленным: в сорок шесть лет линия жизни мне была куда яснее, чем в двадцать шесть… Я знал, что нужно уметь жить, сжав зубы, что нельзя подходить к событиям, как к диктовке, только и делая, что подчеркивая ошибки, что путь в будущее — не накатанное шоссе. Как сказал поэт Твардовский, «тут ни убавить, ни прибавить» — в истории, как и в жизни отдельного человека, много горьких страниц, не все разворачивается так, как хотелось бы… Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года пошел по новому, непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт; которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Эмильевич Мандельштам написал замечательные строки:

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи.

Как плугом, океан деля,

Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

Впрочем, обо всем этом мне еще придется говорить — и о Мандельштаме, и об огромном повороте руля, и, главное, о той земле, которая нам стоила десяти небес.

5

Вскоре после моего приезда в Москву я встретил Б. Л. Пастернака, который повел меня к себе (жил он тогда возле Пречистенского бульвара). В моей записной книжке есть короткая пометка: «Пастернак. Стихи. Странность, Лестница».

Беру другую записную книжку, 5 июля 1941 года. После слов «немцы говорят, что перешли Березину» и до «5 ч. Лозовский» записано: «Пастернак. Безумие».

1917–1941… В течение двадцати четырех лет я встречался с Пастернаком, порой редко, порой чуть ли не каждый день. Казалось, это достаточный срок для того, чтобы узнать даже очень сложного человека; но зачастую Борис Леонидович мне казался таким же загадочным, как при первой встрече; этим объясняется и запись 1941 года. Я его любил, любил и люблю его поэзию; из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязычным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым невыносимым. Я попытаюсь описать его таким, каким видел и понимал. Это будет главным образом Пастернак 1917–1924 годов, когда мы подолгу беседовали, переписывались. Мы встречались довольно часто и в 1926, 1932, 1934 годах — в Москве, в 1935 году в Париже, потом снова в Москве — накануне войны, в ее первые недели. Мы не поссорились, а как-то молча разошлись; случайно встречаясь, жали друг другу руки, говорили, что нужно обязательно повидаться, и расставались до новой случайной встречи. Конечно, я не надеюсь показать всего Пастернака, даже молодого, — многого в нем я не понимал, многого и не знал; но то, что я напишу, будет не иконой и не шаржем, а попыткой портрета.

Начну с самого начала. Когда мы познакомились, Борису Леонидовичу было двадцать семь лет, и было это летом того года, когда, по словам Пастернака,

Все жили в сушь и впроголодь.

В борьбе ожесточась,

И никого не трогало,

Что чудо жизни с час.

Я был растерян и мрачен, Пастернак радостен, приподнят. Тот год был для него особенно памятным:

Он незабвенен тем еще,

Что пылью припухал,

Что ветер лускал семечки.

Сорил по лопухам.

Что незнакомой мальвою

Вел, как слепца, меня,

Чтоб я тебя вымаливал

У каждого плетня.

В тот год Пастернак узнал большое чувство, рождалась книга «Сестра моя жизнь». Вот как я описал нашу первую встречу: «Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел, полный звуков, с головной болью. Дверь внизу была заперта — я засиделся до двух. Я поискал швейцара, его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра, и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь открылась. Я увидал Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он нисколько не удивился, увидав меня; я тоже не удивился».

Борис Леонидович часто говорил междометиями. Есть у него стихотворение «Урал впервые»; оно похоже на восторженное мычание. Сила его ранней поэзии — это жизнь впервые. Он отнюдь тогда не слыл отшельником, охотно встречался с людьми, был радостным, и стихи тех лет радостные. Мне он казался счастливым не только потому, что ему был отпущен большой поэтический дар, но и потому, что он умел создать высокую поэзию из будничных деталей. Нас всех в то время подташнивало от чересчур громких слов, которыми злоупотребляли символисты: «вечность», «бесконечность», «безбрежность», «тленный», «бренный», «грани», «жребий», «рок». Пастернак писал:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Книги похожие на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Отзывы читателей о книге "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах", комментарии и мнения людей о произведении.