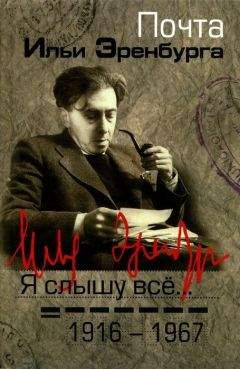

Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Описание и краткое содержание "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать бесплатно онлайн.

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных городах, перемежая и запомнившееся моими мыслителями о прошлом" - так определил И. Г. Эренбург (1891 - 1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов.

Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины ХХ века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории.

В 1-й томвошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б.Савинковым и Л.Троцким, о молодых П.Пикассо и А.Модильяни, портреты М.Волошина, А.Белого, Б.Пастернака, А.Ремизова, повествование о трагических судьбах М.Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бабеля. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями.

Во 2-й томмемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940-м. Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Черной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму ХХ века.

В 3-й том вошли шестая и седьмая книги мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К.Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С.Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А.Эйнштейна и Ф.Жолио-Кюри, А.Матисса и П.Элюара, А.Фадеева и Н.Хикмета. Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. ХХ съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е.Шварца, Р.Вайяна и М.Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», — писал Эренбург А.Т.Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.

Леже тогда дружил со скульптором Архипенко, который тоже стал кубистом. Глез, Метценже объясняли философское и эстетическое значение кубизма, говорили об углублении Сезанна, о необходимости разложить формы. Когда я спрашивал Архипенко, почему у его женщин квадратные лица, он улыбался и отвечал: «Гм… Именно потому…» Однажды я остался ночевать в его мастерской — мы выпили слишком много яблочной водки. Я проснулся от лучей солнца. Архипенко крепко спал. Я не хотел его будить и, лежа на полу, разглядывал статуи. Они казались мне гибридами: черт женился на швейной машине. Я тихонько выбежал на улицу и страшно обрадовался, увидев старьевщика, который рылся в мусорном ящике. Кубизм меня и привлекал и страшил.

Леже в ту пору уже был убежденным кубистом. Я сравниваю его работы 1913 года и 1918-го — по-моему, разрыва нет. Вообще в творчестве Леже не было резких поворотов. Он был очень верным; никогда не отступал от своего прошлого; дорожил старыми друзьями. В 1913 году он нанял мастерскую на улице Нотр-Дам-де-шан и там проработал около сорока лет.

Он говорил, что на войне увидел настоящих людей, с ними подружился, но эти люди на его рисунках напоминают детали какой-то чудовищной машины.

Леже не походил на свою живопись; не походил он и на завсегдатая «Ротонды»; в его облике было нечто близкое природе; вероятно, сказалось происхождение, детство — зеленая Нормандия, яблони, коровы, крестьянская семья. У Леже были большие руки; он был высокий, с широкой костью, с медленными движениями. Мне он казался скульптурой, только не из камня, а из теплого, живого дерева.

Его роднила с другими художниками, приходившими в «Ротонду», ненависть к лицемерию, к украшательству, к драпировке старых, затхлых комнат; но он не носил в себе того жестокого, истребляющего огня, который чувствовался в беглом взгляде молодого Пикассо. Леже в молодости хотелось строить, а не разрушать. Он дожил до семидесяти пяти лет, и в его биографии нет катаклизмов, только смена времен года и работа, постоянная, вдохновенная работа.

Некоторые посетители «Ротонды» увлеклись Октябрьской революцией как стихией разрушения. А потом, узнав, что в России не только продолжают учить детей таблице умножения, но и поощряют художников академического толка, вчерашние «большевизаны» (так газеты называли сочувствующих) превратились в противников коммунизма. Леже был человеком другого склада, да и другого калибра. Октябрьскую революцию он приветствовал как начало строительства нового общества, никогда от своих суждений не отрекался и умер коммунистом.

Умер он внезапно. Я был у него за год до его смерти; он показывал новые работы, казался здоровым, бодрым. Работал он до последнего дня и рухнул, как большое, еще зеленое дерево.

Маяковский, который был у него в 1922 году, писал: «Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства, — произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни».

Это была эпоха «Лефа», конструктивизма, желания стихами покончить с поэзией. Я расскажу в следующей части моей книги о трагическом поединке Маяковского с искусством. А Леже выстоял — у него были удивительно крепкие ноги и хороший, здравый ум. Когда я доходил до «точки», я шел к Леже, а если его не было в Париже, думал о нем: его живучесть помогала жить другим.

Не знаю, от каких «прославленных знатоков» слышал Маяковский пренебрежительные отзывы о работах Леже. В отличие от других посетителей «Ротонды» Леже рано нашел ценителей; в 1912 году он уже подписал договор с торговцем картинами. Конечно, у него как у художника была драма, но другая, чем у Модильяни или у Сутина. Леже покупали любители живописи, а он мечтал о фресках, о керамике, о работе вместе с архитектором, об искусстве для всех. Задолго до «Эспри нуво» Корбюзье, задолго до наших лефовцев он уже говорил об искусстве, связанном с индустриализацией.

Однако, в отличие от лефовцев, Леже признавал самостоятельное значение искусства: в 1922 году, отвечая на анкету журнала «Вещь», он писал: «Плохой художник копирует вещь и пребывает в состоянии уподобления. Хороший художник изображает вещь и находится в состоянии эквивалентности… Я — живописец, и бессмысленно стремиться передать на плоской поверхности объемные формы. Я оставил вещи. Я взял карандаш…»

В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится», восхвалял машины, индустриальную архитектуру, конструктивизм. Обложку к этой книге нарисовал Леже. Когда я теперь попробовал ее перечитать, многое мне показалось смешным, если не глупым: я в жизни петлял. А путь Леже был прямым, и его рисунок 1921 года связан не только с его ранними рисунками, но и с последними работами.

Драма его была в том, что перед ним были стены гостиных, на которые знатоки вешали его картины, а стен новых общественных сооружений он так и не нашел.

Леже считал, что современная эстетика связана с машиной. Он говорил, что линия теперь важнее цвета. Ему нравился индустриальный пейзаж. Он не раз повторял, что искусство — от Шекспира до Чаплина — живет контрастами. Мне кажется, что есть резкий контраст между мягкостью, лиризмом, человечностью Леже и его художественными убеждениями. Люди на его полотнах часто выглядят роботами, а он ведь ненавидел общество, которое превращает человека в машину.

Еще в давние годы, до первой мировой войны, Леже удивлялся: «Зачем ты ходишь в музеи? Ты — молодой поэт, смотри лучше на самолет, на спортсменов, на заводы, на акробатов в цирке…» Он был исступленным патриотом своего времени; и многие критики его называют наиболее современным художником середины двадцатого века. Не знаю — может быть, я постарел; может быть, напротив, вторая половина нашего века не похожа на годы, когда формировался Леже; но я теперь люблю в искусстве не машины, а то неповторимое, единственное, живое, что отличает одно дерево от другого.

Да, но я говорил не о наших днях, а об эпохе первой мировой войны. Леже и тогда хотел строить, но своей смелостью, своим искусством он помог разрушить многое лицемерное и лживое. Он это делал спокойно, уверенно, без романтических присказок, без внутреннего раздвоения, как архитектор, которому поручили перепланировать город и снести заплесневевшие трущобы.

28

Я рассказал, как я стал поэтом, — это произошло по необходимости. Журналистом я стал случайно — только потому, что рассердился.

Русские газеты во время войны приходили в Париж с опозданием, сразу по десяти номеров. Мне высылали «Утро России». Я получил как-то пачку газет; прочитал сначала о русских делах; потом увидал статью о Париже «от нашего собственного корреспондента». Прочитал и рассердился. Общий дух статьи меня не удивил: я уже знал, что правда — это военная тайна, которую нужно скрывать, а фразы вроде «до победного конца», «священный союз», «нет больше богатых и бедных», «тыл живет фронтом» настолько примелькались, что их перестали замечать. Рассердило меня другое: автор статьи не знает, что военная форма теперь другая; Клемансо в газете «Эвр» не пишет; кафе, которое журналист красочно описывает, давно закрылось. Почему они говорят о «собственном корреспонденте»? Ведь это написано в Москве! (Я был наивен и не знал, как делают газету.)

Я пошел в «Ротонду», попросил бумаги и начал описывать парижскую жизнь. Несколько дней подряд, вместо того чтобы спать, я писал. (Я продолжал ночью возить ручные тележки на товарной станции.) Оказалось, написать статью не так просто; то и дело я сбивался на дурную поэтичность; выходило длинно, сентиментально, да и глуповато. Я начал вычеркивать — получилось сухо. Я написал все заново. Кажется, неделю я строчил. Наконец мне показалось, что мой очерк не хуже тех, которые печатали в газетах, и я его отправил с вежливым письмом в «Утро России». Ответа не последовало. Я решил, что «собственный корреспондент» — приятель редактора. Я с детства был упрямым; я не мечтал о карьере журналиста, мне только хотелось доказать редактору «Утра России», что его «собственный корреспондент» находится не во Франции и что я умею писать не хуже сотрудников этой газеты. Значит, нужно послать статью в другую газету. Тема первого очерка мне показалась устаревшей; с большими усилиями я написал другой; показал Максу Волошину; он посоветовал отправить в вечернее издание «Биржевых ведомостей», там пишут если не свободнее, то, по крайней мере, живее. Название газеты показалось мне обидным; поэт — и вдруг «Биржевые ведомости»! Макс стал объяснять, что ничего тут нет предосудительного. Лучший литературный журнал называется «Меркурий Франции». А Меркурий был богом краснобаев, торговцев, шарлатанов и воров. Как он ни старался, от слова «Биржевка» меня подташнивало; статью я все-таки отослал. Одновременно Макс написал редактору «Биржевых ведомостей» рекомендательное письмо.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Книги похожие на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Отзывы читателей о книге "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах", комментарии и мнения людей о произведении.