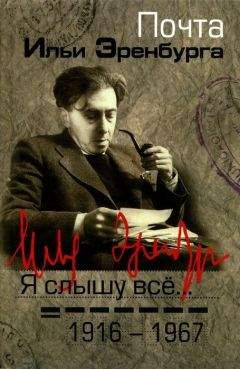

Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Описание и краткое содержание "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать бесплатно онлайн.

"Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных городах, перемежая и запомнившееся моими мыслителями о прошлом" - так определил И. Г. Эренбург (1891 - 1967) идею создания своих мемуаров, увидевших свет в начале 60-х годов.

Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины ХХ века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории.

В 1-й томвошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б.Савинковым и Л.Троцким, о молодых П.Пикассо и А.Модильяни, портреты М.Волошина, А.Белого, Б.Пастернака, А.Ремизова, повествование о трагических судьбах М.Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама, И.Бабеля. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями.

Во 2-й томмемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940-м. Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Черной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму ХХ века.

В 3-й том вошли шестая и седьмая книги мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К.Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С.Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А.Эйнштейна и Ф.Жолио-Кюри, А.Матисса и П.Элюара, А.Фадеева и Н.Хикмета. Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. ХХ съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е.Шварца, Р.Вайяна и М.Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», — писал Эренбург А.Т.Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.

(Вот еще одно свидетельство — «Воспоминания» Бунина. В восемьдесят два года Бунину захотелось очернить всех писателей, правых и левых, советских и эмигрантов. Горького и А. Н. Толстого, Блока и Маяковского, Леонида Андреева и Сологуба, Бальмонта и Брюсова, Хлебникова и Пастернака, Андрея Белого и Цветаеву, Есенина и Бабеля, Волошина и Кузмина. Бунин вспоминает: «Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Бунин далее излагает свое выступление — он поносил «Двенадцать», называя поэму «дешевым, плоским трюком». «Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня…» Я вспоминаю тот вечер. Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, по слова Бунина о поэзии Блока он назвал «кощунством».)

Стихи он часто вспоминал, и всегда неожиданно — то шагая по улице, то на дипломатическом приеме, то разговаривая о чем-то сугубо деловом, изумляя своего собеседника. Зимой 1917/18 года мы часто бывали у С. Г. Кара-Мурзы, верного и бескорыстного друга писателей; там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно ночью ватагой. Кара-Мурза жил на Чистых прудах, а мы — кто на Поварской, кто на Пречистенке, кто в переулках Арбата. Алексей Николаевич забавлял нас нелепыми анекдотами и вдруг останавливался среди сугробов — вспоминал строку стихов то Есенина, то Н. В. Крандиевской, то Веры Инбер.

Летом 1940 года я вернулся из Парижа в Москву. Толстой позвонил: «Илья, приезжай ко мне на дачу», — дача у него была в Барвихе. (Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. Раз в Ленинграде в табачном магазине он меня увидел у прилавка и шепнул моей жене: «Скажите ему, что этот табак пакость. Вот какой нужно покупать…» Как я ни пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича — может быть, он ей говорил о причине нашей размолвки. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что приключилось. Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений.) На даче Толстой поил меня бургундским: «А ты знаешь, что ты пьешь? Это ро-ма-нея!» Он расспрашивал о Франции; рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание, он несколько раз повторил:

…Темное, как человек, искусство…

Он был удивительным рассказчиком; тысячи людей помнят и теперь различные истории, которые он пронес через всю жизнь: о том, как в его детстве кухарка подала суп в ночном горшке, или о дьяконе, который загонял себе в рот бильярдные шары. Слушая его, можно было подумать, что он пишет легко, а писал он мучительно, иногда работал дни напролет, исправлял, писал заново, бывало — бросал начатое: «Понимаешь, не получается. Пакость!..»

В молодости он увлекался интригой, действием, разворачивающимся неожиданно для читателя. Он иногда записывал, иногда просто запоминал историю, которую ему кто-либо рассказал; такие истории становились канвой рассказа. Вот происхождение рассказа «Миссионер» (в первоначальной редакции «И на старуху бывает проруха»). В Париже было немало случайных эмигрантов; таким был один сапожник, в 1905 году принявший участие в солдатском бунте. Звали его Осипов. Он женился на француженке, кое-как жил, но был он тем Афонюшкой, которому скучно на чужой сторонушке; человек запил. Как-то ему стало не по себе: почему его сын католик? Он пошел в русскую церковь на улице Дарю, каялся, молил священника окрестить ребенка по-православному. Священник умилился, не только выполнил обряд, но дал Осипову двадцать франков. Осипов в бога не верил, ни в католического, ни в православного, а двадцать франков пропил. Месяц спустя, когда его взяла тоска, а денег на водку не было, он решил пойти к католическому священнику, рассказал, что православные его обманули, но он может «перегнать сына назад в католики». Эту историю я узнал от Тихона Ивановича Сорокина.

Я рассказал Алексею Николаевичу про сапожника; он долго смеялся; что-то записал в книжку. Слово «перегнать», которое ему сразу понравилось, в рассказе осталось, но Толстой «переиграл» — герой рассказа уже не просто запойный горемыка, а ловкач, который «перегоняет» детей оптом и шантажирует автора повествования.

Алексей Николаевич неоднократно мне говорил, что порой его рассказы рождаются «черт знает от чего»: от истории, рассказанной кем-то десять лет назад, от смешного словечка. Я вспомнил наши ночные прогулки в первую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен довести его до дому — на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. (Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича смешила шапка, похожая на клобук. Несколько лет назад мне принесли копию фотографии: Алексей Николаевич и я, подписано рукой Толстого: «Тверской бульвар, июнь 1918». Алексей Николаевич в канотье, а на мне высочайшая шляпа мексиканского ковбоя.) Толстой прозвал меня «тухлым дьяволом». Вскоре он написал рассказ «Тухлый дьявол» о писателе-мистике и козле. Писатель на меня не похож, да и шапка у него низенькая, круглая, а тухлый дьявол не писатель, но козел; все же рассказ родился в ту минуту, когда Толстой, посмотрев на меня, сказал: «Ты знаешь, Илья, кто ты? Тухлый дьявол! От тебя любой бандит убежит…»

Он работал не как архитектор, а скорее как скульптор: очень рано распрощался с планами романов или рассказов; часто, начиная, не видел дальнейшего; много раз говорил мне, что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице, — герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии. (Это относится к зрелому периоду Толстого.)

Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему несвойственно. Я помню, как Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой — хотел, даря ее, надписать афоризм; ничего у него не выходило.

Он необычайно точно передавал то, что хотел, в образах, в повествовании, в картинах; а думать отвлеченно не мог: попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное заканчивались неудачей. Его нельзя было отделить от стихии искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды. Его самые совершенные книги — «Заволжье», «Детство Никиты», «Петр Первый» — внутренне свободны, писатель в них не подчинен интриге, он повествует; особенно он силен там, где его рассказ связан с корнями, будь то собственное детство или история России, в которой он себя чувствовал легко, уверенно, как в комнатах обжитого им дома.

В своих идеях он был представителем добротной русской интеллигенции. (Это не определение рода занятий, а историческое явление; недаром в западные языки вошло русское слово «интеллигенция» в отличие от имевшегося понятия «работников умственного труда».)

Расскажу о первом столкновении Толстого с расизмом — задолго до второй мировой войны. Напротив «Клозери де лиля» помешалась огромная танцулька «Бал Билье» (теперь это здание снесли). Толстые иногда туда ходили. Раз Софью Исааковну пригласил танцевать негр; она его представила мужу. Негр Алексею Николаевичу понравился и был приглашен на обед в пансион. Среди пансионеров имелся американец; увидев, что Толстые привели в столовую черного, он возмутился. Алексей Николаевич наивно стал объяснять американцу, что этот негр весьма образованный человек, даже произвел его в князья. Американец ничего не хотел слушать: «У нас такие князья чистят ботинки». Тогда Толстой рассердился и выбросил американца по лестнице со второго этажа вниз — при плаче хозяйки, но при одобрительных возгласах других постояльцев — французов.

В 1917–1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен; не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе «Бом»; ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное — недоумевал. Иногда к нему приходил И. А. Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо; рассказывал, помню, как к нему пришел мужик — предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексеевич сказал ему: «Нехорошо», — тот ответил: «Да что тут хорошего… Побегу, а то без меня все заберут. Чай, я не обсевок какой-нибудь!» Толстой невесело смеялся.

Часто бывала у него петербургская поэтесса Лиза Кузьмина-Караваева; она говорила о справедливости, о человеколюбии, о боге. Дальнейшая ее судьба необычна. Уехав в Париж, она родила дочку, а потом постриглась; в монашестве приняла имя Марии. Дочка подросла и стала коммунисткой. Когда Толстой приехал в Париж, девушка попросила его помочь ей уехать в Советский Союз. Во время войны монахиня Мария стала одной из героинь Сопротивления. Немцы ее отправили в Равенсбрук. Когда очередную партию заключенных вели в газовую камеру, мать Мария стала в колонну на место молоденькой советской девушки. В зиму, о которой я рассказываю, Лиза своим глубоким беспокойством заражала Толстого.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Книги похожие на "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илья Эренбург - Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах"

Отзывы читателей о книге "Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах", комментарии и мнения людей о произведении.