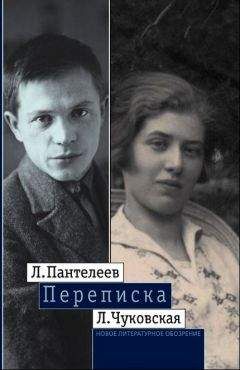

Лидия Чуковская - Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский"

Описание и краткое содержание "Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский" читать бесплатно онлайн.

В этой книге Лидия Чуковская, автор знаменитых «Записок об Анне Ахматовой», рассказывает о своем отце Корнее Чуковском. Написанные ясным, простым, очень точным и образным языком, эти воспоминания о жизни Корнея Ивановича, о Куоккале (Репино), об отношении Чуковского к детям, природе, деятелям искусства, которых он хорошо знал, – Репину, Горькому, Маяковскому, Блоку, Шаляпину и многим другим. Книга доставит настоящее удовольствие и детям, и взрослым.

И конечно же он понимал: такого обостренного чувства ритма, как в детстве, у взрослых не будет уже никогда. Читая нам в те годы в изобилии стихи, он если и предавался стиховой педагогике, то лишь самой первоначальной, первичной, да зато такой, без которой всякая дальнейшая немыслима: очаровывал нас поэзией, вовлекал нас в нее, как других детей в детстве вовлекают в музыку.

(Он уже тогда понимал, что давать слушателям какие бы то ни было сведения о поэзии – исторические или формальные – до того, как она сама по себе стала их душевной потребностью, – занятие бессмысленное, схоластическое и даже вредное. Зачем, в самом деле, забивать взрослым и детям головы сведениями о том, когда и каким размером был написан «Медный всадник», почему так долго не печатался, когда наконец напечатан и как его встретила критика, если слушатели не испытывали наслаждения, произнося вслух и про себя, ложась спать и вставая:

Но силой ветров от залива

Перегражденная Нева

Обратно шла, гневна, бурлива,

И затопляла острова.)

«…Я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, – писал Корней Иванович в книге «От двух до пяти», – и знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею».

Говоря о неумелых педагогах, по невежеству и неумелости убивающих в детях чувство стихотворного ритма и тем лишающих детей возможности принять наследие великих поэтов, он продолжал:

«Неужели никому из них (новым поколениям детей. – Л. Ч.) не суждена величайшая радость: читать, например, «Медного всадника», восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым пиррихием? Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет для них уже недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям?»[4]

Счастье, счастье, счастье… Нет, он не пользовался им эгоистически. На куоккальских морских прогулках он от щедрот своих передавал эти радости нам:

Дикою, грозною ласкою полны,

Бьют в наш корабль средиземные волны.

Вот над кормою стал капитан:

Визгнул свисток его. Братствуя с паром,

Ветру наш парус раздался не даром:

Пенясь, глубоко вздохнул океан!

Мчимся. Колеса могучей машины

Роют волнистое лоно пучины.

Парус надулся. Берег исчез.

Наедине мы с морскими волнами;

Только что чайка вьется за нами

Белая, рея меж вод и небес.

……………………………………..

Много земель я оставил за мною;

Вынес я много смятенной душою

Радостей ложных, истинных зол;

Много мятежных решил я вопросов,

Прежде, чем руки марсельских матросов

Подняли якорь, надежды симво́л!

……………………………………..

Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!

В сердце к нему приготовлена нега.

Вижу Фетиду: мне жребий благой

Емлет она из лазоревой урны.

Завтра увижу я башни Ливурны,

Завтра увижу Элизий земной.

Сколько тут непонятных слов и названий! Фетида, емлет, Элизий, Ливурна! А он не объяснял ничего, ровнехонько ни единого слова, только торжественно возглашал: «Баратынский». И мы вместе с ним отдавались энергии ритма, наверное, не менее мощной в этих стихах, чем энергия ветра.

«Парус надулся. Берег исчез».

Думаю, если бы кто-нибудь из нас – я, шестилетняя, или Коля, девятилетний, сами попробовали бы прочесть эти стихи, мы споткнулись бы на первой Фетиде и отложили в сторону книгу. Но читал нам он. И в его чтении, хотя он и не объяснял ничего, мы понимали не только красоту великого произведения искусства, красоту звуков, ритмических ходов, но и общий смысл, то, что можно условно назвать содержанием. Не смысл отдельных слов или строк, а то, что содержится в причудливом сплетении их, в строках и в строфах, в которые они сплавлены силою ритма.

Ритм – лучший толкователь содержания. И этот толкователь, отчетливо выведенный наружу голосом чтеца, растолковывал нам, что речь тут идет о воле человека, радостно пересекающего океан, о счастливой победоносной воле, противоборствующей бурным волнам, о том, что человек этот скоро увидит нечто еще более прекрасное, что зовется дивным и непостижимым именем: Элизий.

Завтра увижу я башни Ливурны,

Завтра увижу Элизий земной.

Где это – Ливурна? Что это – Элизий? Не знаю. Что-то золотое в этих многочисленных «з»: лазоревый, завтра, Элизий, завтра, земной. Нет, знаю: «земной Элизий» – что-то блаженное из чистого золота, к чему он стремился, – и вот он достиг его.

…Наедине мы с морскими волнами;

Только что чайка вьется за нами

Белая, рея меж вод и небес.

Сколько уж раз видела я и слышала чаек! Но то, на какую высоту вознесено в стихе Баратынского слово «белая», и то, как подчеркивал эту ритмическую высоту голос, произносящий строку с крошечной паузой после первого слова: «Белая (пауза), рея меж вод и небес», – заставило меня впервые ощутить пространство между волнами и небом и чайку, играющую этим пространством.

Мне шесть лет. Через два года я пойду в гимназию и там, с годами, на уроках географии, я узнаю, где находится город Ливорно, и на уроках истории – что такое Элизиум. А быть может, и сам он, в какой-нибудь зимний вечер, раскроет том «Энциклопедии Британника» и покажет нам карту Италии и Средиземного моря. Но сейчас, из этого голоса, из этих стихов, я узнаю нечто такое, что невозможно узнать ни из какого учебника географии, ни из какой энциклопедии, – могущество волн, могущество воли, огромность мира, заманчивость чужбины и путешествия. Эти познания, кроме как из произведений искусства, нельзя извлечь ниоткуда, – разве что проделав в действительности тот же путь через Средиземное море. Впрочем, и тогда не узнаешь, что «башни Ливурны» не просто башни итальянского города, а исполненный сон.

На моем веку мне довелось множество раз слышать чтение стихов. Читали актеры и читали поэты. Я слышала Яхонтова, Антона Шварца, Качалова, Журавлева. Каждый из них исполнял стихи в своей, одному ему присущей манере. Слышала поэтов – Маяковского, Блока, Ахматову, Цветаеву, Кузмина, Мандельштама, Гумилева, Ходасевича, Пастернака, Клюева, Есенина, Заболоцкого, Твардовского, Берггольц, Маршака, Петровых, Введенского, Хармса, Квитко, Корнилова, Самойлова, Межирова, Иосифа Бродского, Кушнера, Слуцкого, Все они тоже, разумеется, читали каждый по-своему. То разговорная, то патетическая интонация Маяковского нисколько не напоминала скрыто страстное, а внешне сдержанное чтение Блока (казалось, своим глуховатым голосом он печально перечисляет слова – и только); слышала открытое, настежь распахнутое чтение Пастернака, ничем не напоминающее суровость, серьезность и замкнутость чтения Ахматовой (да, открывая себя, она оставалась замкнутой) – и все-таки чтение поэтов, самое разное, чем-то неуловимо родственно одно другому и противоположно актерскому; поэты не своевольничают со своими стихами, хотя, казалось бы, им, хозяевам, все можно; они читают, повинуясь невидимым нотам, заложенным в каждой строке, движению ритма, которое, совпадая с движением мыслей и чувств, совпадая с дыханием, и создает властность, всемогущество стиха. Актеры же вольничают, стремясь один – создать «настроение», другой – «образ героя», третий – «образ автора», – вообще проиллюстрировать стих, обогатить его, кто жестом, кто голосом, не доверяя власти его самого.

(Никогда не забуду, как Качалов, читая блоковские строки:

Но час настал, и ты ушла из дому.

Я бросил в ночь заветное кольцо, —

делал такое движение рукой, будто выбрасывал заветное кольцо в форточку, а произнося в «Скифах» строку «Ломать коням тяжелые крестцы», – показывал, будто ломает палку.

Слово и ритмический строй казались ему здесь недостаточно выразительными. Он приходил им на помощь.)

Корней Иванович читал стихи не по-актерски, а так, как читают поэты. Читал, стараясь не вносить ни в интонации, ни в ритм никакой отсебятины, а напротив, и голос, и все свое естество подчинять движению ритма, что делает внятным смысл даже самых сложных стихов даже для малолетних детей. Вот почему в его чтении нам становились понятными и те стихи, в которых во множестве встречались непонятные слова или изображались происшествия, недоступные нашему опыту.

Слов на этих морских прогулках, прогулках в поэзию, он не объяснял нам почти никогда, провозглашая только имя поэта, желая, чтобы мы научились узнавать единственную в мире интонацию, не смешивая ее ни с чьей чужой, так, как в детстве без труда привыкли отличать ель от сосны, осину от березы. Вот это Баратынский. «Парус надулся. Берег исчез». Слышите? А вот это Некрасов. «Горе горькое по свету шлялося». Немыслимо спутать одного с другим.

Он часто играл с нами в такую игру: читал нам какие-нибудь неизвестные дотоле стихи, предлагая угадать автора, а когда моему брату было уже лет десять, а мне семь, объяснил нам основные размеры, показал их обозначения и затеял игру: кто скорее на слух определит размер. А еще позже он стал рассказывать нам биографии поэтов: Шевченко или Байрона, Пушкина или Лермонтова. А еще позже – демонстрировать соотношения между размером и ритмом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский"

Книги похожие на "Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лидия Чуковская - Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Памяти детства: Мой отец – Корней Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.