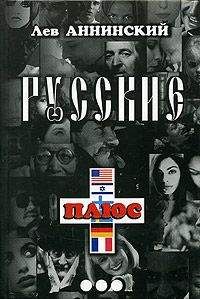

Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах"

Описание и краткое содержание "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах" читать бесплатно онлайн.

Двухтомник известного критика и литературоведа Льва Аннинского содержит творческие биографии российских поэтов XX века, сумевших в своем творчестве наиболее полно и ярко выразить время и чьи судьбы неразрывно переплелись с историей страны. Книги могут быть использованы как пособие по литературе, но задача, которую ставит перед собой автор, значительно серьезнее: исследовать социальные и психологические ситуации, обусловившие взлет поэзии в Красный век.

В первый том вошли литературные очерки, героями которых стали А.Блок, Н.Клюев, В.Хлебников, Н.Гумилев, И.Северянин, Вл. Ходассвич, О.Мандельштам, Б.Пастернак, ААхматова, М.Цветаева, В.Маяковский, С.Есенин, Э.Багрицкий, Н.Тихонов, П.Антокольский, И.Сельвинский, А.Прокофьев, М.Исаковский, А.Баркова, В.Луговской, А.Сурков, М.Светлов, Н.Заболоцкий, Л.Мартынов.

Во второй том вошли литературные очерки, героями которых стали Д.Кедрин, Б.Корнилов, П.Васильев, Я.Смеляков, А.Тарковский, А.Твардовский, О.Берггольц, В.Тушнова, А.Яшин, К.Симонов, М.Алигер, В.Боков, П.Коган, М.Кульчицкий, Н.Майоров, М.Луконин, Б.Слуцкий, Д.Самойлов, С.Орлов, Н.Тряпкин, А.Межиров, Б.Чичибабин, Б.Окуджава, Н.Коржавин.

Во всем этом много олеографической поддельности, портящей стихи, но есть и острый нерв иронии: когда дурачка «сглазили», и он «понемножечку стал умнеть», то и получился из него некто седенький, старенький, носит он лакейский потрепанный фрак, но во фрак стучит сердце, и «забыть не может никак…»

Что забыть? То, как, веселенький, царство свое поджигал и еще приплясывал?

Я — шут. Но почему-то невеселый.

Да ведь шутов веселых вовсе нет.

Шут видит мир голодным, серым, голым,

Лишенным всех блистательных примет

Но знаешь ли, что царская корона

Не так ценна, как шутовской мой шлык,

Что в наше время ненадежны троны,

А шут поныне страшен и велик.

Это от нуля отсчитанное и на нуль вывернутое бытие сопровождается окончательным пересмотром всех прежних лейтмотивов.

Красный цвет, некогда отливавший в рыжину, возникает уже не на знаменах, там он давно выцвел, а на околышах вохровских фуражек. Былое пламя стынет ледяными алмазами. Искры сыплются, не прожигая. И «серое, серое, серое» покрывает землю.

Антимир замыкается ожиданием возмездия. «Не заваривай адское варево, расхлебаешь его сама. И запомни, что после зарева — непроглядная мертвая тьма».

А если во тьме встает зарево, то это горят города. Перегорает память детства и юности. «Что в крови прижилось, то не минется, я и в нежности очень груба. Воспитала меня в провинции в три окошка мутных изба. Городская изба, не сельская, в ней не пахло медовой травой, пахло водкой, заботой житейскою, жизнью злобной, еле живой. Только в книгах раскрылось мне странное — сквозь российскую серую пыль сквозь уныние окаянное мне чужая привиделась быль…» Мост, выстраиваемый к прошлому, подламывается. Жар-птица юности вырывается из рук, роняя переломанные радужные перья. Не для счастья родилась «чувствительная уродина» в первый год нового века — 53 года спустя, 3 июля 1954 года, она пишет юбилейное стихотворение: «Июль мой, красный, рыжий, гневный, ты юн. Я с каждым днем старей. Испытываю зависть, ревность я к вечной юности твоей…» От золота к меди падает цена прожитой жизни; жизнь достраивается, как и мир, до гибельной точки.

Протекали годы буйным золотом,

Рассыпались звонким серебром.

И копейкой медною, расколотой

В мусоре лежали под столом.

Годы бесконечные, мгновенные,

Вы ушли, но не свалились с плеч.

Вы теперь, как жемчуг, драгоценные,

Но теперь мне поздно вас беречь…

Но именно теперь, почувствовав взлет своей музы, она старается — сберечь. Психологически знаменательно вдруг обострившееся ревностное внимание к своему месту в русской словесности. Со всеми поправками на характер. Иногда — «розановская» ирония по поводу того, что «лишь во имя литературы наши подвиги и грехи. Хлещет кровь из растерзанной шкуры, чтобы лучше вышли стихи». Иногда — несдерживаемая ярость по адресу окопавшихся в столицах литературных бонз: «И, быть может, мне премию дали бы: — Окаянная! На! Подавись!». Иногда — усмешка по поводу «наглых кандидатов», будущих исследователей: «Что за дело мне, что болваны зашибут на мне честь и деньгу и разлягутся на диванах, ну, а я коченею в снегу».

Два видения маячат в будущем: одно — полная безвестность, «я старенькая, в бедном сером платьице, не нужная на свете никому»; и другое: «через пять поколений» родина, вскрыв архивы, находит опочившей поэтессе место «среди других имен». Анна Баркова явно обладает медиумическими способностями (в послевоенной скудости даже зарабатывала гаданием): сбывается и то, и другое[20].

В «канун» очередного освобождения она пишет стихотворение «Мимо… Мимо…», пророча себе последний этап:

…Мимо строительства, мимо власти,

Мимо чужого и чуждого счастья,

Мимо чужого теплого дыма.

В путь, пока свалишься, мимо… Мимо.

Она ведает свою судьбу, но не знает того, кто подхватит ее мелодию: питерский семиклассник, который вот-вот бросит школу, а через три года напишет строки, взметнувшие его имя к славе: «Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров…»

Бродского она не знает, она уповает на Твардовского: шлет ему из инвалидного дома в Потьме свое написанное на свободе итоговое сочинение: поэму «Цементный истукан». В этом переложении «Медного всадника» интересно не столько даже осознанно-дерзкая подмена героя (на месте несчастного пушкинского Евгения — бывший зек, убегающий от вождя, который вот-вот шагнет с пьедестала), сколько подсознательная, пронзительно действующая подмена материала: вместо тяжело-звонкой гулкой меди — слепо-глухой цемент…

Письмо, приложенное к поэме, — образец жанра и стиля: «Глубокоуважаемый Александр Трифонович! Возможно, что я свихнулась в результате «пережитого», так как рискую послать Вам для напечатания кое-что из «вещественных доказательств» моего третьего «преступления». Нелепая надежда, но, может быть, хоть с купюрами и сокращениями, но пройдет…»

Не проходит. Твардовский лично не отвечает — отказать поручает сотрудникам.

Поэма послана в 1966 году, через десять лет после того, как написана: десять лет как раз потрачено на третий арест и ходку.

Нигде ни строчки так и не появится в печати при жизни. А жить после третьего освобождения — еще десять лет.

Реабилитация по полной. Пенсия. Прописка. Москва, Суворовский бульвар. Три квартала до Кремля. Комнатка в коммуналке, решетка на окне. Книжный шкаф. Можно отвечать классикам.

Лермонтову: «Мне снится не долина Дагестана. Землянка, нары, где ни сесть, ни встать».

Блоку: «Умрешь — все повторится снова: нелепость пьяного суда и острый, хуже, чем терновый венец железный навсегда».

Ахматовой: «На тяжелых и грязных шинах ожидаю известной машины, увозящей в известный ад».

Что такое ад? «Ни пространства, ни времени. Пустота, пустота. Ни котлов, ни бичей, ни черта, ни черта!»

Мир, очерченный в пустоте, завершается пустотой. «И я пойму, что я не некто и не нечто, что растворяюсь я в НИЧТО».

Не надо понимать «ничто», «пустоту» в элементарном смысле; при всех бытовых проблемах Анна Баркова живет интенсивнейшей духовной жизнью; достаточно прочесть ее дневники и переписку (в частности, анализ книг Бунина, Хемингуэя, Пруста и других флагманов полузапретного интеллигентского чтения 50-70-х годов), чтобы убедиться, насколько точны и глубоки ее суждения, насколько широк охват, насколько сложна и независима мысль.

«Пустота» в ее последних стихах носит онтологический смысл. Скорее «соловьевка», чем «розановка», она вообще отлично разбирается в этих терминах и имеет к ним вкус. Поэзия, как и любовь, без философии — неинтересна.

Поэзия побуждет всматриваться — в НИЧТО.

Себе самой (в зеркало?): «Ты откуда и куда?.. Ты рыжа, а я седа…»

Себе самой (в начало):

…Я в младенчестве чуяла небытиё,

Содрогалось от ужаса сердце мое,

Перед вечностью стыла, не пряча лица,

И себе, и всему ожидала конца.

Тьму пронзали лишь редкие вспышки огня,

Да любовь мимоходом касалась меня.

Готовясь к смерти, попросила, чтобы отпели. Исполнено — у Николы-Чудотворца, что в Хамовниках. За сто шагов от Дома Толстого.

«В последний вечер, перед последнею чертой» выскользнула из больничной палаты, спустилась с третьего этажа, доковыляла до выхода и потеряла сознание.

Придя в себя, объяснила подбежавшим сестрам, что отстала от колонны: пыталась догнать.

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ:

«ВОЛНА ГРОМОВОЙ МЕДИ НАД ПУСТЫНЕЙ»

Главную свою книгу — «Середину века», подготовленную к печати, он так и не увидел изданной: немного не дожил до выхода.

В остальном путь блестящ. И даже в известном смысле символичен для поколения, вписавшегося в громово-медный век.

Момент рождения — 1 июля 1901 года. Первый день серединного месяца первого года нового века.

Место рождения — Москва. Центр притяжения земшарных сил, определивших ход столетия.

Предки по отцовской линии — из Олонецкого края. Однако детство не тронуто ладожско-онежской реальностью (которой нахлебался, скажем, Прокофьев, не говоря уже о Клюеве).

Отец — инспектор московской гимназии, словесник, но также знаток истории, археологии, живописи; мать — певица и преподаватель пения: мальчик растет в интеллигентной атмосфере, в окружении книг, географических карт, старинных гравюр, старого фарфора; из гостей дома запоминает Ключевского.

О гибели этой старой культуры он ни разу не вздохнет в стихах.

Впрочем, один разок вздохнет. «Ты мне приснилась, как детству — русалки… коньки на прудах поседелых… веселая бестолочь салок… бессонные лица сиделок…» Кажется, это единственный случай, когда поэту Луговскому достается от критиков: «Жестокое пробуждение», написанное в 1929 году, признано в 1937 политически вредным. Это объяснимо: такой возврат из гимназического сна в реальность Великого Перелома не способствует пропаганде этого перелома в массах, да и детство подозрительно буржуазное. Больше Луговской таких оплошностей не допускает и о детстве пишет иначе, скорее философски отвлеченно, чем ностальгически: «Я помню: в детстве, — вечером, робея, вхожу в столовую, и словно все исчезли… а я один — хозяин всех вещей». Вещи — предсказуемы, в них — «уверенность и легкая свобода… возможность делать ясные движения». Мир за окнами — синее пространство, расчерченное и стянутое железными линиями… Что это: провода? Дороги? Меридианы? Пустынность взывает к упорядоченности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах"

Книги похожие на "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах"

Отзывы читателей о книге "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах", комментарии и мнения людей о произведении.