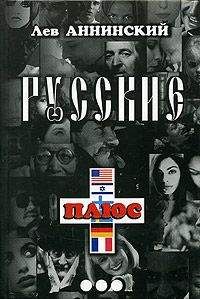

Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах"

Описание и краткое содержание "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах" читать бесплатно онлайн.

Двухтомник известного критика и литературоведа Льва Аннинского содержит творческие биографии российских поэтов XX века, сумевших в своем творчестве наиболее полно и ярко выразить время и чьи судьбы неразрывно переплелись с историей страны. Книги могут быть использованы как пособие по литературе, но задача, которую ставит перед собой автор, значительно серьезнее: исследовать социальные и психологические ситуации, обусловившие взлет поэзии в Красный век.

В первый том вошли литературные очерки, героями которых стали А.Блок, Н.Клюев, В.Хлебников, Н.Гумилев, И.Северянин, Вл. Ходассвич, О.Мандельштам, Б.Пастернак, ААхматова, М.Цветаева, В.Маяковский, С.Есенин, Э.Багрицкий, Н.Тихонов, П.Антокольский, И.Сельвинский, А.Прокофьев, М.Исаковский, А.Баркова, В.Луговской, А.Сурков, М.Светлов, Н.Заболоцкий, Л.Мартынов.

Во второй том вошли литературные очерки, героями которых стали Д.Кедрин, Б.Корнилов, П.Васильев, Я.Смеляков, А.Тарковский, А.Твардовский, О.Берггольц, В.Тушнова, А.Яшин, К.Симонов, М.Алигер, В.Боков, П.Коган, М.Кульчицкий, Н.Майоров, М.Луконин, Б.Слуцкий, Д.Самойлов, С.Орлов, Н.Тряпкин, А.Межиров, Б.Чичибабин, Б.Окуджава, Н.Коржавин.

Никакого студенчества, коим славно «поколение сорокового года», не будет Будет — пристрелянный кювет.

Но что-то ведь было в школе?

Сидят за партами и всем классом пишут письмо Климу Ворошилову. Просятся в Мадрид. «Мы поэму о Гренаде заучили неспроста». Может, только этот салют Михаилу Светлову и выделяет даннного советского школяра из общего строя.

Но сокрытый смысл происходящего, если вчитаться в его ранние стихи, глубок и тревожен:

Никто из нас не знал, что это — старт.

Все думали, сто старт был отдан раньше,

Когда мы шумно спорили у парт,

А прусские десанты — на Ламанше…

Вспомнил он эти прусские десанты год спустя, когда не Ламанш, а Колпино захлюпало под ногами.

Но нет… Нам старт был отдан не тогда,

А в этот вечер…

Эшелон качало.

Комбат тревожно нюхал ветерок.

Смеркалось. И в теплушках полк продрог.

Я ощутил пришествие начала…

Эшелон, увозящий на передовую мальчиков, еще не остывших от школьной жизни, — вот начало.

Начало чего-то, чем всё бывшее раньше раз и навсегда снято, стерто, смыто. Никто из поколения смертников не ощутил эту черту так четко, как Александр Межиров.

Что за чертой?

Переклик с Гренадой Светлова на поэтическом старте побуждает нас вслушаться у Межирова в скрытые цитаты и из других поэтов, тем более, что цитат этих немного, и воспринимаются они как своеобразная демонстрация. Или как ученичество, выставленное в качестве ложных позиций?

Из Пушкина: «Пора, пора вершить ещё одно, ещё одно последнее свиданье».

Из Пастернака: «Который час, который час, который час на свете белом?»

Из Маяковского: «Я сплю, положив под голову Синявинские болота, а ноги мои упираются в Ладогу и Неву».

Есть переклички менее явные, но с поэтами более близкими — с товарищами по судьбе. Есть баллада, построенная на самойловской словесной сцепке: «Сороковой, роковой». Есть луконинская валкая пробежка: «Лётчики думают, что болтанка бывает только в воздушных баталиях, но танкистов болтает в танках, и ещё как болтает их!» Есть — в послевоенном (и невоенном) стихотворении о торговке, продававшей воздушные шары на площади трёх вокзалов, эпизод, когда дворник Вася (в другой редакции — сотрудник МУРа) процедил: «А ну, смывайся!» — после чего героиня стихотворения влетела в мировую лирику по неожиданной траектории: «Папироской он шары прижёг, ничего торговка не сказала, только жалкий сделала прыжок в сторону Казанского вокзала»… Она, может, и вокзала в тот момент не видела, когда спасалась от сыщика. Межиров засёк, улыбнувшись координатам. Магия протокольного подсчёта при неизмеримости беды — с чьим почерком связана? Бориса Слуцкого, разумеется.

Можно отметить контакты с поэтами крестьянской складки («народного» стиля) тем более интересные, что в самом Межирове нет ничего крестьянского. Виктору Бокову он пишет: «Люблю». Николаю Тряпкину: «Ты, Заступницей храним, в небе своего напева, звуков сладких серафим… Твой напев туда возьму я, чтобы на земле Святой, и горюя, и ликуя слышать, Коля, голос твой».

Среди прочих стилистических систем Межиров своего места ясно не определяет. «Мне подражать легко, мой стих расхожий, прямолинейный и почти прямой». Отметим лукавинку насчёт расхожести, но куда важней прямота, пусть мнимая, и уж подражать такому стиху чем «легче», тем невозможней. Стиховая музыка Межирова уникальна — уже хотя бы потому, что лишена усиливающих внешних эффектов, что именно и подчёркнуто немногими эффектами всегда на грани усмешки. Классические четырехстопные ямбы безукоризненно «пригнаны» у Межирова к внешней реальности, и потому так загадочна их внутренняя ёмкость. Разумеется, тут ещё и безупречная техника стиха — в этом смысле Межиров одарён феноменально. Но главное — то, что в старину называли взаимовглядыванием бездн.

На трёх межировских шедеврах постараюсь показать это.

Вот двенадцать строк, вынесенные из ленинградской блокады:

Входила маршевая рота

В огромный,

Вмерзший в темный лед,

Возникший из-за поворота

Вокзала мертвого пролет.

И дальше двигалась полями

От надолб танковых до рва.

А за вокзалом, штабелями,

В снегу лежали — не дрова…

Но даже смерть — в семнадцать — малость,

В семнадцать лет — любое зло

Совсем легко воспринималось,

Да отложилось тяжело.

Финальное четверостишие, выточенное до афористичности и ставшее эмблемой поколения, способно заслонить своей прицельным блеком ту подготовившую его глубинную часть стихотворения, где не просто описывается обледенелый город, освобожденный от гитлеровской блокады, но возникает какое-то тёмное зазеркалье, где ничто не может быть названо своим живым именем, а только отраженным из небытия. Голос, дрогнувший на словах «не дрова…», подчеркивает монотонность потустороннего, вымершего, ровного пейзажа. Легко это воспринимается — когда ты внутри смертного круга; любой взгляд вовне и извне откладывается свинцовой тяжестью.

Жизнь и смерть перемешаны. Музыка убивающая и музыка неубитая перекликаются в невыносимом аккорде. Покалеченный инвалид, отводящий душу игрой на гармошке, — и падающие от голода музыканты, исполняющие симфонию в оледенелом концертном зале. Германия, заменившая Бетховена ночными артналётами, — и Россия, зарывшаяся от этой музыки в землю… Что это? Диалог двух концов распавшегося мирового духа? Зарисовка окопного быта?

И то, и другое. Это великая поэзия: потаённый стон о незаршешимости.

Какая музыка была!

Какая музыка играла,

Когда и души и тела

Война проклятая попрала…

Солдатам головы кружа,

Трехрядка под накатом бревен

Была нужней для блиндажа,

Чем для Германии Бетховен…

Стенали яростно, навзрыд,

Одной-единой страсти ради

На полустанке — инвалид

И Шостакович — в Ленинграде.

И наконец, самое главное, хрестоматийное, общепризнанное стихотворение Межирова — «Коммунисты, вперёд!» Тем более взрывное, что по ходу антикоммунистической перестройки, совершившейся в 90-е годы под снисходительное одобрение наших зарубежных «партнеров» и отвалившихся от Союза самостийных государств, это межировское стихотворение было вывернуто в анекдот, и автору предлагали переименовать его: «Коммунисты, назад!»

Тем интереснее вчитаться в него теперь, еще через десяток лет, в ситуации, когда европейские демократы периодически принимают воззвания с предложением проклясть коммунизм как тоталитарное, лагерное чудище, как химеру, подставленную большевиками на место светлой мечты человечества.

Вот как описана у Межирова эта светлая мечта — словами, словно откованными, обожженными, оледенелыми:

…Полк

Шинели

На проволоку побросал,—

Но стучит над шинельным сукном пулемет,

И тогда

еле слышно

сказал

комиссар:

— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!..

Под февральскими тучами

Ветер и снег,

Но железом нестынущнм пахнет земля.

Приближается день.

Продолжается век.

Индевеют штыки в караулах Кремля…

Повсеместно,

Где скрещены трассы свинца,

Где труда бескорыстного — невпроворот,

Сквозь века,

на века,

навсегда,

до конца:

— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

Не ясно ли, что призыв «Коммунисты, вперед!» означает у Межирова вовсе не бросок в светлое будущее, а бросок в смерть — неотвратимое самопожертвование? И это — во все эпохи, какие судьба назначила его поколению: и в войну Гражданскую, пронёсшуюся над колыбелями мальчиков, и в войну Отечественную, опахнувшую их смертным ветром, и в грядущие войны, которые всё так же будут леденить душу гибелью. Эта полужизнь-полусмерть — навсегда.

Ветер. Снег. Индевеют штыки.

Поразительно, что эти великие строки выношены мальчиком, который вроде бы и не прошёл поэтической школы. Кроме той, что предложена ему в пристрелянном кювете.

Его первая книга проста, как дневник. Можно и сквозь коченеющие строки разглядеть пламенную мифологию, с младенчества впитанную поколением. Например, всемирность. Планета, тысячу раз объезженная в мыслях, — ось раскалена добела… Кажется, что это ось мироздания, а это ось грузовика, объезжающего тысячный ров. То ли реальность — тень идеи, то ли идея — тень реальности. «Ленин говорит с броневика». То ли это вождь мирового пролетариата, то ли памятник у Финляндского вокзала — частица блокадного города. Слова: «лишь советская наша пехота может это перенести» то ли несут идеологический заряд, то ли просто обозначают армию (в эту пору такая же «советская пехота» идет «прямо в желтые жерла берт» у Ахматовой).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах"

Книги похожие на "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах"

Отзывы читателей о книге "Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах", комментарии и мнения людей о произведении.