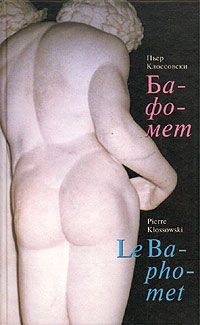

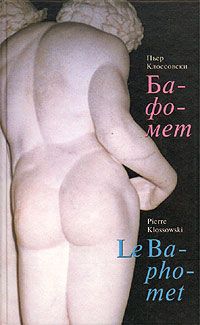

Пьер Клоссовски - Бафомет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Бафомет"

Описание и краткое содержание "Бафомет" читать бесплатно онлайн.

Пьер Клоссовски (1905–2001) — одна из самых загадочных фигур в европейской культуре XX века. "Бафомет", последнее художественное произведение писателя, получил в 1965 году престижную Премию Критиков. Писатель, в равной степени освоивший учение отцов церкви, взрывную мысль маркиза де Сада и вечное возвращение Ницше, по словам критика, стоит в этом романе "одной ногой в семинарии, а другой — в борделе": действительно, с утонченной иронией теологические и метафизические построения сплетаются здесь с изысканно извращенной эротикой. В центре романа — фантастическое переосмысление знаменитой исторической легенды об ордене тамплиеров. В книгу включено также развернутое эссе Клоссовски "Купание Дианы", в котором огромная эрудиция автора смешивается с плодами самого прихотливого воображения, и посвященная творчеству писателя статья М.Фуко "Проза Актеона".

При этом обратным, реактивным движением и сам уникальный знак, функция которого напоминает функцию демона, наделяющего реальным присутствием пустую личину, си-мулякр божества (демоническое означающее vs. божественное означаемое?), становится своего рода палимпсестом, наслоением бесконечного числа следов других — не то прото-, не то пост- знаков, наподобие архетипа (опять чуждое Клоссовскому слово!), и проецирует себя на них, и вбирает их в себя: и диктует, и диктуется — бесконечно, беспрерывно видоизменяясь, модифицируясь.

Актеон читающийПомимо глубоких философских последствий подобного деяния, подробно, сообразно их статусу, анализируемых великими мыслителями — Фуко, Бланшо, Делезом, — такой подход живо затрагивает и простого, вроде нас, читателя, который, словно Актеон в «Купании Дианы», мечется между различными, исключающими друг друга прочтениями: именно здесь коренится странная, но последовательная неудача, на которую обречены попытки воспринять эти тексты в рамках традиционной эстетики (и эстетика понимается здесь максимально широко, не как искусственное искусствоведческое начетничество, а как мощнейший жест мысли, выходящей за свои пределы и пронизывающей все пласты человеческого существования). Да, здесь, то постепенно, то враз ломаются практически все навыки чтения, традиционные читательские привычки, сама та идиоматика и идеология, которые позволяют нам напрямую общаться со свойствами текста, индивидуализировать и тем самым усваивать отраженный в нем экзистенциальный опыт, — и, между прочим, это означает, что автор достиг своей цели.

Если говорить конкретнее, к числу последовательно и радикально игнорируемых Клоссовским постулатов, на первый взгляд, относятся: идентичность или, по меньшей мере, опознаваемость персонажей, непротиворечивость излагаемых фактов, сцепленность временной и логической прогрессий текста[27]… Но стоит внимательнее присмотреться к его стратегии, и становится ясно, что на кону здесь, собственно, сами соответствующие концепции: строго очерченной и неделимой индивидуальности, объективно предстающих фактов, линейно спрямляемого временного измерения, причинно-следственной обусловленности… Что по цепочке, через разрушенное под стройным зданием знания[28] фундаментальное понятие информации (чье главное качество — способность быть переданной), приводит (мы продолжаем двигаться в противоход традиционному причинно-следственному развертыванию) к принципиальному тезису Клоссовского о непременной ущербности любого (со)общения — ведь невозможность передачи опыта заявлена им даже и для разных измерений одной и той же личности: с одной стороны, «вихрь» Великого Магистра расщепляется то на спирали восприятия, воли и сознания, то на память и забвение, с другой — «Если ты сможешь сказать, что же, воля твоя», — провозглашает Актеону Диана, подчеркивая помимо всего прочего несообща-емость двух идиомов, зрительного образа и словесного выражения, несообщаемость, жертвой которой, как, того не ведая, напророчил в заглавии своей статьи о нем Фуко, станет сам замолчавший писатель.

Резкая смена оптики возникает уже в «Прологе» к «Бафомету», — «пародии на исторический роман», где с самого начала взят объективный тон всеведущего рационального повествователя, с тем большим шоком оборачивающимся для читателя пучком разнородных, вряд ли совместимых, но властно совмещаемых автором повествовательных векторов. К этому прибавляется внезапная смена времени повествования с прошедшего на настоящее; периодически повторяясь на протяжении всего текста, она в первую очередь свидетельствует о смене литературных парадигм: повествование-рассказ уступает место непосредственному представлению — театру, спектаклю, показу. Показ же выводит на первый план жест, жесты персонажей.

Жест как таковой по сути подобен идиоме: он не сводим к рациональной конфигурации смысла, смыслов — и это подчеркивается, в частности, недвусмысленно амбивалентной проработкой всех персонажей на рисунках Клоссовского, жест у которых — сразу и движение, и мгновение двусмысленности, солецизм, антиптоза, силлепсис; особенно это бросается в глаза в чуть ли не независимом поведении самых «красноречивых» частей тела, кистей рук, которые со своей отталкивающе-призывной жестикуляцией становятся центрами эротического общения персонажей[29]. При этом язык жестов по-своему богаче разговорного, поскольку не так ограничен условностями интерпретативных кодов, а связан, скорее, с особенностями личного опыта — как раз того, над недостижимой передачей чего и бьется в своих текстах писатель. Так и оказывается, что телесные идиомы — единственный способ передать непередаваемую природу Дианы или Роберты, Ожье или Великого Магистра.

Theologia theatricaНе удивительно, что при подобном внимании к телесному воплощению смысла Клоссовски проявляет живейший интерес к театру — не столько как к жанру, сколько как к парадигме двусмысленной сочетаемости духовного и телесного, смыслового и экзистенциального. Театр для него — то особое пространство, в котором происходит встреча общепринятых знаковых кодов с неповторимым своеобразием человеческой души — каковая сама являет собой подобие театра, поскольку служит площадкой для действия разнородных населяющих ее сил. Как и для Арто, театр для Клоссовского служит в первую очередь средством компенсации исходной неполноценности слова, вполне уместного только «в начале» и только «у Бога».

И именно жест — как противоположность знаку, как воплощенное слово — становится для Клоссовского квинтэссенцией театра. Жесты его персонажей, которые всегда кажутся прерванными, приостановленными («подвешенными»), атрибуты, материальные или символические, которыми он их наделяет, обладают значением и функциями тропов. Они обозначают то, что не имеет имени, придают телесность и цвета тому, что не выражает никакого смысла, ссужает характер его мысли. Характерна фраза Клоссовского из предисловия к своему переводу «Энеиды»: «Эпическая поэма Вергилия — в действительности театр, в котором слова мимируют жесты и состояния души персонажей».

«Не говорил ли я уже, что, записывая действие этой книги, думал, будто присутствую на спектакле?» — спрашивает Клоссовски в заметках по поводу «Бафомета» (отметим, коли о них зашла речь, что написаны эти заметки были ни много ни мало спустя двадцать два года после самого романа). И это «театральное» решение последней сцены рельефно подчеркивает ее исключительный характер: дело не столько в том, что она меняет ракурс восприятия всех предыдущих — у Клоссовского (владыки изменений) меняется все и всегда и поэтому ничто никогда не изменяется, — но вводит совершенно новое измерение: личностное (первое лицо; между прочим, авторскому alter ego, брату Дамиану, здесь шестьдесят лет, как и Клоссовскому во время написания романа), ахроничное (явственно современный характер изображаемого), очищенное от предыдущих фантазмов (юноша ни разу не назван по имени, все время «он», быть может, это и не Ожье).

Интересующий Клоссовского театр par excellence — это не рождающаяся из духа музыки греческая трагедия, не наполненный миазмами чумы — пусть даже в балийском своем изводе — театр жестокости, а, прежде всего, анализируемый Августином языческий театр, поздние римские инсценировки мифологических сцен, своего рода продолжение поклонения статуям-симулякрам римских богов, хотя выводы писателя, конечно же, далеки от христианской апологетики отца церкви и целят, скорее, в сравнительный анализ лишь проявляемых на сцене общих мировоззренческих установок античности и христианства — чем ему и близка августиновская theologia theatrica, с оглядкой на theologia fabulosa, первую из трех теологии Варрона, возводимая во второй и шестой книгах «О Граде Божием».

(И, a parte, в свете подобного привилегируюшего отношения Клоссовского к театру естественно возникает вопрос: а почему он, собственно, ничего для театра не писал? На него есть два ответа; первый, приближенный: он писал для театра — см. об этом подробнее в самом конце; второй, куда более точный, приводит друг Клоссовского, писатель розановского толка (автор не опавших, а подклеенных листьев, Papiers colles) и, в прошлом, театральный фанатик Жорж Перро: «Его порождения схвачены в ножницы между речью и жестом — и тем самым невозможны в театре, который не допускает воображения, который на нем кончается»[30].)

Реальность присутствияЭта каноническая формула таинства евхаристии отражает у Клоссовского не только существенные для него конкретные догматические различия, обнаруживаемые в этом вопросе католичеством и протестанством (см. об этом в «Суфлере»), но и (быть может, прежде всего) весьма нетривиальную коллизию между двумя общими теологическими парадигмами — христианской и языческой, водораздел между которыми составляет догмат о воплощении, меняющий всю перспективу возможных теофаний, отношение к иконическим образам и вообще аксиомы зрительного восприятия. Действительно, в античности статуи имели покровительственный характер, но не были причастны к божественной сущности, тогда как после воплощения образ начинает выражать сверхъестественное в воспроизводящей его плотской, земной реальности

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Бафомет"

Книги похожие на "Бафомет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пьер Клоссовски - Бафомет"

Отзывы читателей о книге "Бафомет", комментарии и мнения людей о произведении.