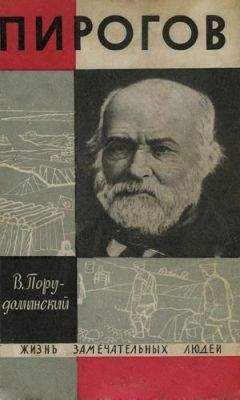

Соломон Штрайх - Н. И. Пирогов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Н. И. Пирогов"

Описание и краткое содержание "Н. И. Пирогов" читать бесплатно онлайн.

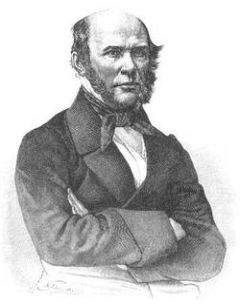

Николай Иванович Пирогов (1810–1881) — русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, член-корреспондент РАН.

Николай Иванович забыл, что, принимая должность попечителя, он ставил свои условия и обещал «не перерождаться», забыл, как он заявлял попечителю Медико-хирургической академии, что считает недостойным уступать требованиям большинства, если эти требования идут в разрез с его убеждениями. Неуступчивый и резкий в вопросах науки и личной жизни, Пирогов оказался покладистым в делах общественных и, уступая натиску реакционных чиновников-педагогов, утвердил предлагаемые ими правила о проступках и наказании учеников, в том числе такую меру, как наказание розгами. Правда, самые правила Пирогов отредактировал так, что фактически телесные наказания в школе отменялись: чтобы высечь ребенка, учитель должен был преодолеть столько формальных препятствий, что не только терялся всякий смысл этой меры, но часто не удавалось и применить ее. Однако, признание знаменитым ученым самого принципа телесных наказаний вызвало возмущение в радикальных кругах общества и нападки на Пирогова в печати.

Резче всех напал на Пирогова Н. А. Добролюбов. Уже в статье о «Вопросах жизни» Добролюбов давал понять, что собственно с педагогическими мыслями Пирогова ему делать нечего, так как они дают только «общие афористические положения», в них вопросы воспитания «не разбираются подробно», автор «предоставляет» читателю «только угадывать» его выводы. Это было в мае 1857 года. С тех пор Добролюбов ушел далеко вперед в развитии своих социально-политических взглядов. Под влиянием Н. Г. Чернышевского, задолго до напечатания его «Антропологического принципа в философии», где впервые в русской литературе связно изложена система Л. Фейербаха. Добролюбов выступил в «Современнике» (май 1858 года) со статьей «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью». Здесь он излагает взгляды на воспитание в духе фейербаховского материализма, доказывает, что умственная деятельность человека, деятельность его мозга находится в близкой связи с общим состоянием тела, что новорожденные не имеют сознания, что наука отвергла схоластическое раздвоение человека и стала рассматривать его в полном неразрывном его составе, телесном и духовном.

В «Литературных мелочах прошлого года», напечатанных в 1-й книжке «Современника» за 1859 год (окончание в 4-й), Добролюбов делает уже открытый выпад против воспитательных идей Пирогова. Издеваясь над писателями, которые твердят пошлые фразы о том, что «в настоящее время, когда и т. д.», критик уподобляет их почтенным крысам, пользующимся авторитетом у своих подруг и увлекающим за собой недальновидных мышей. Затем он переходит к воспитательным идеям Пирогова, не называя его, но явно намекая на «Вопросы жизни», и пишет: «Один из почтенных людей очень умно и решительно высказал общее стремление и сделал несколько практических указаний на существующий порядок вещей, и вдруг между пожилыми мудрецами поднялось радостное волнение; теперь, видите ли, уже открыто и доказано, что общее образование важнее специального!.. От такого открытия они пришли в неописанный восторг и года два по несколько раз в месяц шевелили фразу «прежде всего надо воспитать человека, а потом уже сапожника» или что-то в этом роде». В дальнейшем развитии своей статьи Добролюбов прямо переходит к Пирогову и подчеркивает, что именно его он имел в виду, говоря об авторитетных крысах и бегущих за ними мышах. В февральской книге «Современника» за 1859 год появилась вторая статья Добролюбова — рецензия на собрание литературно-педагогических статей Пирогова, выпущенных после перехода его из Одессы в Киев, и на «Отчет Московской практической академии», составленный М. Я. Китарры.

Иронизируя в своей рецензии по поводу пошлых рассуждений Китарры о необходимости религиозно-нравственного воспитания, о догматах веры, о том, что этим можно воспитать добрых христиан и т. п., Добролюбов противопоставляет ему «в высшей степени простые и естественные рассуждения» Пирогова. Читая книгу Пирогова, критик «убеждается, что истинно-надежным и всегда полезным деятелем у нас может быть только тот, кто не склоняется робко перед тем, что мы называем разными житейскими конвенансами, кто прямо и твердо идет по своей дороге, не позволяя себе никаких влияний, ни одного двусмысленного движения». Продолжая Пироговым побивать автора отчета, Добролюбов пишет, что такие люди, как Китарры, могут быть сами по себе честными людьми, но не могут «быть вполне надежными общественными деятелями», так как «ловко применяются к обстоятельствам». Таких людей много. «Редкое исключение из числа этих многих составляет г. Пирогов. Его идеи и стремления, резко определенные, всегда резко и прямо высказываются, и перед ними нередко бледнеет все то, что кажется хорошим у других».

Цитируя слова Китарры о том, что он «в самых крайних случаях прибегает к розгам» для вразумления своих воспитанников, Добролюбов в противовес ему приводит целый ряд «простых и сильных рассуждений» Пирогова, доказывающего в своей статье «безнравственность» розги. «Мы не ставам г. Пирогова на пьедестал непогрешимости, — пишет он далее — мы не с тем на него указываем, чтобы его авторитетом унизить кого-нибудь. Вовсе нет; у г. Пирогова могут быть, конечно, и увлечения, и погрешности, как у всякого другого… Но мы видим в нем ту смелость и беспристрастие взгляда, ту искренность в признании недостатков, ту независимость в отношении к обществу, которые у других находим в гораздо слабейшей степени…»

Но вот в № 11 «Журнала для воспитания» были перепечатаны из № 8 «Циркуляров по Киевскому округу» за 1859 год «Правила о проступках и наказаниях учеников», и Добролюбов увидел, как сумел Пирогов выдержать до конца свою «независимость в отношении к обществу». В январской книге «Современника» за 1860 год Добролюбов напечатал статью под названием «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами», где бичует реакционную сущность либерального попечителя с тем большей суровостью, что сам неоднократно утверждал авторитет Пирогова. Поставив эпиграфом к своей статье слова Цезаря «И ты, Брут!», Добролюбов на всем протяжении ее кается в своем былом увлечении доблестями Пирогова, хотя для вдумчивого читателя ясно из предыдущего, что критик никогда не увлекался им безоглядно. Дойдя до того места «Правил», где «почтенный педагог» излагает «свои теоретические и практические соображения относительно телесного наказания», Добролюбов увидел «такое неловкое и неуклюжее балансирование на розгах, что невольно сердце замирает со страха за шаткое положение балансирующих». Дальше критик отмечает «изумительную путаницу понятий, самый странный разлад противоречащих мыслей» там, где Пирогов после «красноречивых доказательств гнусности и возмутительности розог вдруг поражает нас крутым поворотом: «но нельзя еще у нас вдруг вывести розгу из употребления». Указав на «изумительнейшую несообразность с здравыми педагогическими началами» киевских «Правил», которые в рукописи Добролюбова названы «грязным и темным омутом», критик жалеет, что сам «создал тот пьедестал мудрости, на котором возвышается теперь г. Пирогов», и больше всего скорбит о тяжелых последствиях «Правил» для дела воспитания именно в виду авторитета попечителя. «Нужно судить только о деле, несмотря на то, кем оно защищается, следует воздержаться от всякого увлечения блестящею формою, в которую иной умеет облечь темное дело».

В мартовской книге «Современника», в № 4 «Свистка», Добролюбов дополнил свою статью об иллюзиях, разрушенных розгами, стихотворением Конрада Лилиеншвагера под названием «Грустная дума гимназиста лютеранского исповедания и не Киевского округа», представляющим собой подражание популярному стихотворению Лермонтова «Выхожу один я на дорогу»:

Выхожу задумчиво из класса,

Вкруг меня товарищи бегут,

Жарко спорят их живая масса,

Был ли Лютер гений или плут?

Говорил я нынче очень вольно, —

Горячо отстаивал его…

Что же мне так грустно и так больно?

Жду ли я, боюсь ли я чего?

Нет, не жду я кары гувернера

И не жаль мне нынешнего дня…

Но хочу я брани и укора,

Я б хотел, чтоб высекли меня…

Но не тем сечением обычным,

Как секут повсюду дураков,

А другим, какое счел приличным

Николай Иваныч Пирогов.

Я б хотел, чтоб для меня собрался

Весь педагогический совет

И о том, чтоб долго препирался, —

Сечь меня за Лютера иль нет?

Чтоб потом, табличку наказаний

Показавши молча на стене,

Дали мне понять без толкований,

Что достоин порки я вполне,

Что б узнал об этом попечитель, —

И, лежа под свежею лозой,

Что б я знал, что наш руководитель

В этот миг болит о мне душой…

Статья об иллюзиях и стихотворение вызвали сильный шум в либеральной печати, старавшейся под видом защиты Пирогова облить помоями «мальчишек», позволяющих себе учить старших и перестраивать жизнь. Пирогов напечатал в своих «Циркулярах» «Отчет о следствиях введения правил…», где заявляет, что правила «были не поняты, искажены и представлены в превратном виде». Не прячась за своих директоров и педагогов, он берет вину на себя и откровенно говорит об умеренности своих общественно-политических взглядов, о своем примирении с существующим строем, которому он полностью подчиняется, хотя и не сочувствует:. «Никто не давал нам права преобразовывать наши школы и заменять в них бюрократизм другим, более рациональным началом воспитания… Мог ли я созывать комитет для составления правил, противоречащих господствующему началу в наших учебных заведениях, тогда как изменить его не имею никакого права?.. Читая журнальную полемику и возражения, сделанные и публицистами, и педагогическими советами, и некоторыми наставниками (по моему требованию), я, удивляясь, спрашивал себя: Кого хотят удивить крайностью убеждений, идеальностью взглядов, тонкостью логического анализа?». Оправдывая своих педагогов их «неприготовленностью», Пирогов пишет, что он смотрел на правила, как на подготовительную меру к лучшему порядку вещей, что он хотел «только регулировать систему известных и употребительных уже наказаний в наших школах, применяясь к существующему еще порядку вещей», так как изменить этот порядок он не мог: «на то у нас не было ни права, ни средств». Пространно рассуждая о правилах и предлагая педагогам применять их разумно, Пирогов не касается в своем обширном отчете принципиальной стороны вопроса, выдвигаемой Добролюбовым на первый план, и только в заключительной части с удовольствием пишет: «Опыт показал, что вражды между учениками, которую предсказывали журнальные статьи, не было и следа, и виновные безропотно подчинялись приговорам суда».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Н. И. Пирогов"

Книги похожие на "Н. И. Пирогов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Соломон Штрайх - Н. И. Пирогов"

Отзывы читателей о книге "Н. И. Пирогов", комментарии и мнения людей о произведении.