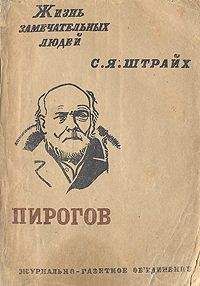

Соломон Штрайх - Н. И. Пирогов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Н. И. Пирогов"

Описание и краткое содержание "Н. И. Пирогов" читать бесплатно онлайн.

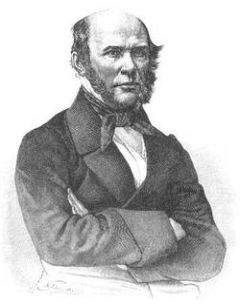

Николай Иванович Пирогов (1810–1881) — русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, член-корреспондент РАН.

«Всероссийские» иллюзии

Александр II, приняв от «незабвенного» родителя команду над Россией, в первые же дни, своего царствования ввел в память Николая новые мундиры для военных. Даже робкие и обожествлявшие царя фрейлины находили, что «государь мог бы найти в такое время более существенное дело, чем кафтаны, полукафтаны и вицекафтаны». А. Ф. Тютчева записала в своем «Дневнике» за 1 апреля 1855 года: «Никто не решается сказать государю, что в столь серьезный момент это очень вредит ему в глазах общества».

Затем Александр решил поехать на театр войны. Еще в 1847 году он писал отцу, что перед фронтом чувствует себя в своей тарелке, добавив: «это, кажется, у нас в крови». Поэтому Александр полагал, что его присутствие одушевит войска. Отправляясь в Крым, император заехал по дороге к святым угодникам — спросить у них благословения для русской армии: дальнобойным пушкам и нарезным ружьям союзников новый царь, как и его предшественник, противопоставлял иконы и кресты.

Отстояв много обеден у «Спаса за золотой решеткой» и в других святых местах, Александр поехал в армию. Генералитет зашевелился.

Пирогов писал жене из Севастополя, что там «ожидают государя и все в ужасном движении; по улицам скачут и бегают; фонари зажигаются, караульные расставляются». Все заявления Николая Ивановича о госпиталях, которые до того лежали в главной квартире без исполнения, «вдруг явились на сцену, по крайней мере на бумаге; чуток русский человек».

Николай Иванович сообщил жене, что царь был в Севастополе «несколько часов, осмотрел некоторые госпитали; хотел остаться всем довольным и остался, хотя многое не так хорошо, как кажется». Погода была ветреная и очень холодная, больные жестоко зябли в бараках и госпитальных шатрах. Перекоп был весь запружен больными из гренадерского корпуса, и вывоз их делался с каждым днем труднее.

Царь возил солдатам древние иконы; генералы заботились о подъеме их боевого настроения. Приемы были у них тоже древние. Когда генералу Липранди, пользовавшемуся славой хорошего и распорядительного начальника, показали гнилые сухари, которые выдавались солдатам, он заметил: «А я вам окажу, что это неплохо. Чем солдат голоднее, тем он злее. Нам того и нужно. Лучше будет драться. Дайте-ка им теперь неприятеля — разорвут». Присутствовавший при этом главнокомандующий присоединился к бравому генералу и сказал: «Липранди прав. Истории затевать не надо. Заменить этих сухарей нечем. Поневоле солдаты съедят».

Вся эта трагикомедия наводила на Пирогова ужас и тоску. Тяжело было наблюдать интриги, бесполезно было бороться с подвохами. Пробыв в действующей армии семь месяцев, Николай Иванович выехал в Петербург. Здесь он наладил изготовление рисунков к своим «Анатомическим таблицам», порассказал в либеральных придворных кругах о генеральских мерзостях и через три месяца вернулся в Крым.

Падение Севастополя, позор родины, ничему не научили царских генералов. Продолжалась прежняя неразбериха, усилилось воровство в деле военного снабжения, яростнее стали атаки интендантских и госпитальных мародеров на Пирогова, его врачей и сестер. Когда Николай Иванович требовал упорядочения госпитальной администрации, начальство сообщало царю, что Пирогов мешает вести военные операции, что он хочет быть главнокомандующим. «Страшит не работа, не труды, — писал Пирогов. — Страшат эти укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится. Быть мертвой буквой я не могу. Если я принес хоть какую-нибудь пользу, то именно потому, что нахожусь в независимом положении. Но всякий раз нахрапом, производя шум и брань, приносить эту пользу — не очень весело… Кто думает, что я приехал в Крым только для того, чтобы резать руки и ноги, тот жестоко ошибается. Этого добра я уже достаточно переделал».

В начале декабря 1855 года Пирогов выехал в Петербург. Дорогою и в столице Николай Иванович только и слышал, что разговоры о необходимости перемен. Каждая группа, каждый класс населения ждали перемен в соответствии со своими интересами, по своему пониманию. Грозные признаки надвигающихся бурь устрашали многих. Крестьяне изнемогали под бременем крепостной зависимости, случаи жестоких расправ с помещиками превратились в бытовое явление, восстания принимали стихийный характер. Если за 20 лет царствования Николая отчеты министров отметили 250 убийств и покушений на помещиков и управителей, — то в 1855 году, по докладу шефа жандармов, «крестьяне лишили жизни своих помещиков 9, управителей и старшин 17, безуспешных покушений было 13»; в 1856 году, по неполным министерским данным, было 8 убийств помещиков, 2 покушения и 11 случаев побоев. Отчет шефа жандармов за 1855 год отметил, что «между крестьянами по объявлении высочайшего манифеста о государственном ополчении, происходили в некоторых местах беспорядки». Крестьяне Ковенской, Воронежской, Пермской, Нижегородской, Новороссийской и юго-западных губерний тысячами и десятками тысяч снимались с мест, приходили в города и требовали записи, главным образом, в морское ополчение.

Объяснялось это вовсе не патриотическим рвением крестьян, а «превратным, как писал шеф жандармов, толкованием воззвания святейшего синода», стремлением «к освобождению от работ в пользу помещиков», попросту говоря желанием освободиться от крепостного гнета. Среди крестьян пошел слух о том, что участники ополчения получат свободу и землю. Ни в соображения первого русского помещика, ни в расчеты всех других российских душе- и землевладельцев не входило такое толкование манифеста. Царь разослал своих генерал- и флигель-адъютантов усмирять восстания. Император «высочайше повелел» им, «не охлаждая проявившегося в крестьянах чувство преданности к престолу и отечеству, принять все нужные меры к отвращению беспорядков». Генералы и полковники приняли меры: вернули некоторые отправлявшиеся на фронт постоянные войсковые части с артиллерией и вразумили крестьян, в иных случаях — при помощи сводных отрядов в составе двух полков.

Возникали и другие массовые волнения в последние месяцы войны. На почве слухов о вызове крестьян для заселения разоренных мест Крымского полуострова с предоставлением им свободы от помещичьей власти — из населенных имений Екатеринославской и Херсонской губерний крестьяне уходили толпами от 3 до 9 тысяч человек. Их иллюзии рассеивались вооруженной силой, причем крестьяне в свою очередь нападали на слабые воинские отряды. Конечно, победа в конце концов была на стороне царя и его генералов.

Пришлось думать о мире с внешним врагом. Во-первых, надо было перебросить полки с внешнего на внутренний фронт, так как число крестьянских волнений все увеличивалось. Во-вторых, надо было скорее перевести войско на мирное положение для предупреждения самочинной демобилизации солдат, которые при известиях об усмирениях в родных деревнях говорили: «что нам турки, нам свои не легче». В-третьих, не только солдаты вслух выражали пожелание «хоть бы скорее молодец-австриец пришел», но и офицеры нетерпеливо ждали прекращения войны какой угодно ценой. Преданный монархист, богобоязненный Иван Сергеевич Аксаков, писал отцу с Юга: «Если вам будут говорить о негодовании армии по случаю позорного мира — не верьте. За исключением очень и очень малого числа, все остальные радехоньки. Войску желательнее всего не умирать ни в каком бою. Полковые командиры порастратились и желают свести счеты на постоянных квартирах, раненые офицеры мечтают о народнических и исправнических местах». В-четвертых, возобновилась революционная пропаганда «злонамеренных агитаторов», и не только среди учащихся, — среди рабочих и солдат; люди, не хотевшие «знать, что связь между нашим помещиком и крепостным, сливаясь в самодержавии государя, очень скрепка», стали нарушать этот «твердый оплот благоденствия и тишины в государстве». В одном селении царским властям при содействии солдат пришлось убить 5 крестьян и ранить 4, в другом — убить 20 человек и ранить 40, а затем еще послать в арестантские роты двух «менее виновных крестьян» и предать военкому суду трех «подстрекателей».

Государственная казна также напоминала о необходимости мира. За время войны доходы казны возросли с 227 до 261 млн., а расходы с 336 до 544 млн. руб. Дефицит составлял в 1853 году 109 млн., в 1854 — 147 млн., в 1855 — 282 миллиона рублей слишком, — т. е. превышал всю сумму ежегодных государственных доходов. На 1856 год ожидали дефицита в 258 млн. рублей.

Наконец, война наносила материальный ущерб всему дворянству, всем помещикам, всему купечеству. Тут императору Александру приходилось иметь дело не с голодными безропотными массами, которые можно было отеческими мерами наказать так, что они снова становились на некоторый срок покорными. К пожеланиям привилегированных классов необходимо было прислушиваться. Больше всего страдали от войны торгово-промышленные интересы крупнопомещичьей знати, которая была достаточно близка к царю, чтобы напомнить ему об участи императора Павла.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Н. И. Пирогов"

Книги похожие на "Н. И. Пирогов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Соломон Штрайх - Н. И. Пирогов"

Отзывы читателей о книге "Н. И. Пирогов", комментарии и мнения людей о произведении.