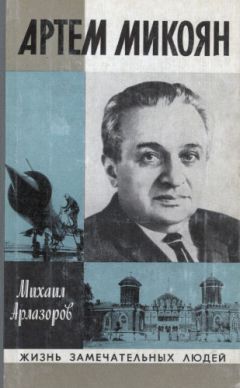

Михаил Арлазоров - Фронт идет через КБ: Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фронт идет через КБ: Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками"

Описание и краткое содержание "Фронт идет через КБ: Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками" читать бесплатно онлайн.

Аннотация издательства: Книга рассказывает о жизни и главным образом творческой деятельности видного советского авиаконструктора, чл. — кор. АН СССР С. А. Лавочкина, создателя одного из лучших истребителей времен второй мировой войны Ла-5. Первое издание этой книги получило многочисленные положительные отклики в печати; в 1970 году она была удостоена почетного диплома конкурса по научной журналистике Московской организации Союза журналистов СССР, а также поощрительного диплома конкурса Всесоюзного общества «Знание» на лучшие произведения научно-популярной литературы.

Когда Шиянов посадил машину, картина открылась неприглядная. От рулей остались одни слезы.

Осмотрев самолет, Семен Алексеевич сказал:

— Вот, военные жалуются, что у машины мал запас рулей, а Шиянов ее совсем почти без рулей посадил.

Лавочкин, как всегда в трудную минуту, постарался пошутить. Но Глушко было не до шуток:

— Почему вы включили двигатель повторно? — спросил он Шиянова.

Немедленно погасив улыбку, Лавочкин сказал, опередив летчика-испытателя:

— Валентин Петрович, это моя вина. Такое задание летчику дал я.

Вскоре после того как вышло первое издание этой книги, я встретился с академиком В. П. Глушко и спросил о впечатлениях от работы с Лавочкиным. [154]

«Работали мы дружно, — ответил Валентин Петрович. — Я с глубочайшим уважением вспоминаю нашу совместную работу. Она всегда была какой-то деловой. С ним было приятно работать и в трудные минуты и в хорошие. И запомнилась мне эта работа еще и потому, что фирма Лавочкина была первой, с которой пришлось связаться нашему КБ, когда ВВС поставили вопросе применении наших двигателей на конкретных конструкциях.

В нашем деле тогда возникало много трудностей. Для Семена Алексеевича понимание всех этих трудностей, равно как готовность оказать немедленную поддержку, очень характерны. Таким он и запомнился мне — человеком большой души».

Одновременно с «укрощением огня» решалась и другая, отнюдь не менее сложная и не менее драматичная по возникавшим ситуациям задача — «приручение воздушных струй». Достаточно, например, вспомнить о гибели Бахчиванджи. Никакого взрыва. Никакого всплеска взбунтовавшегося пламени. Бахчиванджи не пытался прыгать или открыть фонарь, не производил никаких внешне видимых действий, чтобы спастись. Летел самолет нормально, и вдруг пикирование и удар в землю.

Гибель Бахчиванджи — одна из многих загадок того времени. Случались эти загадки не только с пилотами реактивных самолетов. М. А. Тайц, крупнейший специалист по летным испытаниям, рассказывал, как на фронте, догоняя противника, пикируя, советские летчики встречались с необычным явлением. В большинстве случаев их доклады звучали так:

— Полетел, погнался, а управление заклинило — и ни тпру, ни ну. Машина пикирует. Управление заработало только у самой земли.

Летчикам казалось, что происходит чисто механическое заклинивание. На самом же деле управление «запирали» аэродинамические силы. Они возрастали так, что преодолеть их было невозможно даже самому сильному человеку. Это были первые симптомы грозного явления — волнового кризиса, более известного под именем звуковой барьер.

Незримые барьеры не раз приносили много бед авиации. Сначала самолету мешала недостаточная устойчивость. Потом настал черед штопора. А незадолго до второй мировой войны повышение скорости привело [155] к флаттеру. Крыло самолета, успешно выдержавшее испытание на прочность, вдруг начинало трепетать и рассыпалось на куски. Происходило это явление очень быстро, как взрыв. Но то, с чем столкнулись ученые и инженеры, когда самолеты стали догонять звук, оказалось пострашнее флаттера…

Последняя ставка

В 1944 году, когда Семен Алексеевич экспериментировал с реактивными ускорителями, гитлеровские инженеры, исчерпав иные возможности, сделали последнюю ставку на реактивную технику, которой занимались уже не один год, и добились, мобилизовав свои силы к концу войны, пожалуй, больших успехов, чем конструкторы многих других стран.

Запретив немцам авиацию и тяжелую артиллерию, Версальский договор ни словом не обмолвился о ракетах. Естественно, что реваншисты не замедлили воспользоваться отдушиной. В 1929 году перед учеными и конструкторами ставится задача разработки ракет.

История ракетного оружия — интересная страница военной техники, но не о ней сейчас речь. Нам важно отметить другое — успехам ракетного оружия в Германии сопутствовали и серьезные разработки в области реактивных двигателей. С 1939 года фирмы «Юнкерс» и «БМВ» разрабатывали турбореактивные двигатели. К концу 1942 года они прошли испытания.

Одновременно шла работа и над жидкостно-реактивными двигателями. В создании этих двигателей особенно преуспел инженер Гельмут Вальтер. В начале тридцатых годов он руководил небольшой фирмой по производству исследовательской аппаратуры в городе Киле. Изучив свойства перекиси водорода, Вальтер пришел к мысли об использовании этого вещества в качестве топлива там, где для обычного горения не хватает кислорода. Киль, город морской, и первая мысль инженера Вальтера — создать двигатель для подводных лодок.

Опыты проходили успешно. Гроссадмирал Редер докладывал о них Гитлеру, а затем большой интерес к исследованиям Вальтера, протекавшим в условиях особой секретности, проявило ведомство Геринга. Новые ЖРД [156] (а двигатели Вальтера жидкостно-реактивные) использовали на самолетах и ракетных снарядах «фау».

«В 1938 году, — вспоминает Вилли Мессершмитт, — я начал работать над проектом Ме-262, турбореактивным истребителем, который стал известен к концу второй мировой войны. Прототип этого самолета был облетан с поршневым двигателем в 1939 году, совершив свои первые реактивные полеты в 1941 году, а в 1942 был поставлен на производство…

Мой интерес к бесхвостым самолетам привел меня к совместной работе с Липпишем, который экспериментировал в этой области много лет. Результат этого содружества — перехватчик Ме-163. По предложению Вернера фон Брауна я поставил на этот самолет ракетный двигатель (Мессершмитт имеет в виду двигатель Вальтера. — М. А.), с которым он достиг скорости 665 миль в час на официальных испытаниях в 1942 году».

Двигатели готовы. Реактивные самолеты спроектированы и… на том дело и кончилось. Руководители люфтваффе не спешили запускать их в серию. Если верить Эрнсту Хейнкелю, то главную роль сыграл страх. «Даже страх перед тем, что противник тоже сумеет построить реактивные самолеты и таким образом захватит Германию неподготовленной — даже этот страх не мог вначале побороть страха перед новшествами».

То, что Хейнкель именует «страхом перед новшествами», вероятно, точнее назвать боязнью ответственности, обстоятельство в условиях тоталитарного государства, каким была гитлеровская Германия, действительно немаловажное. И все же его трудно считать единственной и главной причиной. Существенную роль сыграло и опьянение успехами, сопутствовавшими разбойничьим действиям гитлеровской верхушки в начальном периоде войны. А потом, когда время было упущено и промышленность в результате колоссальных запросов восточного фронта и бомбардировок союзнической авиации начала испытывать огромное напряжение, наладить широкое производство реактивных самолетов даже при желании оказалось делом трудным. Однако поражение под Сталинградом потребовало резкой активизации этой работы. После Сталинграда разработка конструкции и испытания Ме-262 пошли полным ходом, и к 1944 году немецкий реактивный самолет стал реальностью. [157]

В книге «Первые и последние» командующий гитлеровской истребительной авиацией генерал Галланд посвящает этим событиям специальную главу. «Реактивный самолет Ме-262, самый быстрый в мире истребитель, — писал он, — был совершенно реальным фактом. И я летал на нем. И я знал, что обладаю превосходством над любым другим истребителем мира». Галланд высоко оценил Ме-262 — как «единственный шанс организовать реальное сопротивление противнику».

Появление Ме-262 встревожило союзников. Свидетельством тому заявление главнокомандующего американской бомбардировочной авиацией: «Смертоносные немецкие реактивные истребители в ближайшем будущем смогут сделать невыполнимыми налеты союзной бомбардировочной авиации».

На восточном фронте, пользуясь преимуществом в скорости, Ме-262 вели свободную охоту. Советские поршневые истребители смело вступили в бой с реактивными истребителями. Одним из первых провел такой бой Иван Кожедуб. Вот как он описывает этот бой:

«Хочется подробно, поближе рассмотреть реактивный самолет и, если удастся, открыть по нему огонь.

Снижаюсь и подхожу под вражеский самолет со стороны хвоста на расстояние 200 метров. Удачный маневр, быстрота действия плюс скорость, все это позволило мне приблизиться к вражескому самолету… С волнением открываю огонь. Реактивный самолет, разваливаясь на части, стремительно падает вниз на территорию врага».

Случайность и закономерность тесно сплетаются друг с другом, когда пытаешься осмыслить этот бой. Случайно то, что гитлеровский летчик плохо следил за воздухом, летел на малой скорости и «проглядел» Кожедуба. Но закономерно другое: новый немецкий истребитель не вызывал у советских летчиков того «почтения», на которое рассчитывал генерал Галланд и летчик Кластерман, называвший Ме-262 «королем истребителей».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фронт идет через КБ: Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками"

Книги похожие на "Фронт идет через КБ: Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Арлазоров - Фронт идет через КБ: Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками"

Отзывы читателей о книге "Фронт идет через КБ: Жизнь авиационного конструктора, рассказанная его друзьями, коллегами, сотрудниками", комментарии и мнения людей о произведении.