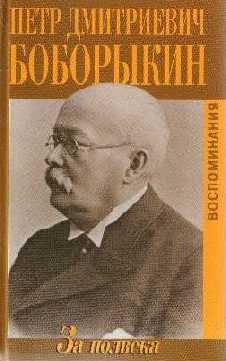

Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "За полвека. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "За полвека. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.

Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.

Не помню, чтобы в том, что он говорил тогда о России и русской журналистике, слышались очень злобные, личные ноты или прорывались резкие выражения. Нет, этого не было! Но чувствовалось все-таки, что у него есть счеты и с публикой, и с критикой, и с некоторыми собратами, например, с Достоевским, который как раз после «Дыма» явился к нему с гневными речами и потом печатно «отделал» его.

Мне жутко было видеть в таком писателе, как И. С., какую-то добровольную отчужденность от родины. Это не было настроение изгнанника, эмигранта, а скорее человека, который примостился к чужому гнезду, засел в немецком курорте (он жил в Бадене уже с 1863 года) и не чувствует никакой особой тяги к «любезному отечеству».

Его европеизм, его западничество проявлялись в этой баденской обстановке гораздо ярче и как бы бесповоротнее. Трудно было бы и представить себе, что он с душевной отрадой вернется когда-либо в свое Спасское-Лутовиново, а, напротив, казалось, что этот благообразный русский джентльмен, уже «повитый» славой (хотя и в временных «контрах» с русской критикой и публикой), кончит «дни живота своего», как те русские баре, которые тогда начали строить себе виллы, чтобы в Бадене и доживать свой век.

Будь у него другой тон, конечно, молодой его собрат (мне стукнуло тогда 32 года) нашел бы сейчас же возможность и повод поговорить «по душе» о всем том, что ему самому и русская, и заграничная жизнь уже показала за целых семь-восемь лет с выступления его на писательское поприще.

Тургенев вообще не задавал вам вопросов, и я не помню, чтобы он когда-либо (и впоследствии, при наших встречах) имел обыкновение сколько-нибудь входить в ваши интересы. Может быть, с другими писателями моложе его он иначе вел себя, но из наших сношений (с 1864 по 1882 год) я вынес вот такой именно вывод. Если позднее случалось вызывать в нем разговорчивость, то опять-таки на темы его собственного писательства, его переживаний, знакомств и встреч, причем он выказывал себя всегда блестящим рассказчиком.

Но тогда и этого не было. Мне казалось даже, что он куда-то торопится, должно быть, к завтраку с семейством Виардо. Поэтому я очень порадовался, когда он пригласил меня позавтракать у него запросто на другой день, узнав, что я еще пробуду сутки в Бадене.

Но этому завтраку не суждено было состояться. Я получил от него записку о том, что его кухарка «внезапно» заболела. Это мне напомнило впоследствии то, что его приятель П. В. Анненков рассказывал про Тургенева из его петербургской молодой жизни. Я не хотел его тогда ни в чем подозревать и готов был принять болезнь кухарки за чистую монету; но больше уже не счел удобным являться на виллу.

В тот же день я видел Тургенева, издали, еще два раза. В дообеденный час он приехал один к Promenade в фаэтоне и прошел в книжный магазин, который тогда помещался в том флигеле кургауза, где была сначала читальня, а теперь временно кафе-ресторан. Тургенев постоял довольно долго на крыльце, и издали его фигура, в широком гороховом пальто, была видна очень отчетливо из-под колоннады кургауза, прославленной им Conversation. На фронтоне, под фризом, стояло собственно слово «Conversations hause». И его теперь замазали, к 1910 году, чем огорчили всех, кому дорога память тогдашнего «тургеневского» Бадена.

Рулетка делала то, что в театре (только что перед тем отстроенном) давались оперные спектакли с итальянцами и приезжали на гастроли артисты «Французской комедии».

Вечером я попал в оперу, с бывшей московской примадонной Фриччи Баральди, и с галереи верхнего яруса увидал в крайней ложе бельэтажа седую голову Тургенева. Он стоял позади стула г-жи Виардо. Тут сидело все ее семейство. И я в первый и в последний раз в жизни видел ее. Она уже смотрела пожилой женщиной и поражала своей типичной некрасивостью.

Уехал я из Бадена после встречи с автором «Отцов и детей» не так, как бы мне тогда хотелось.

Как человек 60-х годов и как молодой писатель, переживший все, что Тургенев вызывал в людях моей эпохи, я не был нисколько настроен против него, ни за «Отцов и детей», ни за «Дым». Лицо Базарова я и тогда уже считал крупнейшим и умнейшим лицом русской беллетристики. «Дымом» я не особенно восторгался и все недостатки этой вещи, и в постройке, и в творчестве главных лиц (за исключением, однако, великолепной фигуры генеральши Ратмировой и ее мужа) я распознавал, когда вчитывался в роман в Париже. Не очень мне нравилось и не совсем свободное отношение к русской заграничной компании разных сортов, злобность и обличительность. Но как хорош был пикник молодых генералов и с каким удовольствием мог всякий западник читать тирады Потугина против русофильских претензий на славянофильской закваске.

Правда, тогда уже не у одного меня складывалась оценка Толстого (после «Войны и мира») как великого объективного изобразителя жизни. Хотя он-то и был всегда «эгоцентрист», но мы еще этого тогда недостаточно схватывали, а видели то, что он даже и в воспроизведении людей несимпатичного ему типа (Наполеона, Сперанского) оставался по приемам прежде всего художником и сердцеведом.

И все-таки, повторяю, у меня, когда я ехал в Баден на разговор с Тургеневым, не было на него никакого предвзятого взгляда и несвободного к нему отношения. Если он показался мне тогда таким (хотя бы и временно) отрешенным от всего русского, то в этом, как я теперь соображаю, сидело то, что в те годы западная жизнь гораздо сильнее захватывала русских «интеллигентов», особенно тех, кто, как Тургенев, связал свою интимную жизнь с исключительным чувством к иностранке и как бы должен был состоять при ней и при ее семье.

Да и помимо того, разве такого «россиянина», в какого складывался Тургенев еще к 40-м годам, могла захватывать тогдашняя русская жизнь? Он ведь всегда от нее бегал, и его сиденье в деревне было подневольное, в виде ссылки. А потом пошли года, когда он постоянно разрывался между своими русскими писательскими связями и тем, что его влекло в чужие края. После годов больших симпатий русской публики (с «Записок охотника» и «Дворянского гнезда» до «Отцов и детей») вдруг подозрительное непонимание молодежи, травля тогдашней радикальной критики, которую не могли ослабить и сочувственные рецензии Писарева! Что же было для него привлекательного дома в этот период, с 1862 по 1868 год? А он был всегда очень чувствителен к своим успехам.

По-своему Тургенев любил родину, как художник умел изображать и русскую природу, и русских людей, но в нем не было такой русской закваски, как в его сверстниках-писателях: Островском, Писемском, Достоевском, Некрасове и Герцене. Почему его дружба с Герценом кончилась принципиальной размолвкой? Потому, что революционность Герцена была на архирусской подкладке, держалась за социалистическое credo в народническом духе. А Тургенева всегда держал в своих тисках культурный Запад, особенно Германия. Потому-то ему так легко и жилось в Бадене. Франции и французов Второй империи он тогда терпеть не мог и только после переселения в Париж, при Третьей республике, стал с ними сближаться. А тогда, то есть в 1868 году, им владели немецкие и отчасти английские симпатии.

Главное, скажу я теперь, глядя назад, в эту культурно-историческую перспективу, было то, что «заграница», как ныне выражаются, захватывала русских интеллигентов гораздо сильнее — и тем сильнее, чем они сами бывали образованнее на европейский лад.

И все-таки за границей Тургенев и при семье Виардо, и с приятельскими связями с немецкими писателями и художниками — жил одиноко. И около него не было и одной десятой той русской атмосферы, какая образовалась около него же в Париже к половине 70-х годов. Это достаточно теперь известно по переписке и воспоминаниям того периода, вплоть-до его смерти в августе 1883 года.

Я поехал из Бадена сначала в Швейцарию на конгресс «Мира и свободы», который должен был собраться в Берне. У меня была совершенно выясненная программа: после этого конгресса пожить в Мюнхене и остаться в Вене на весь зимний сезон. Ни в Мюнхене, ни в Вене я еще до того не бывал.

Эти конгрессы начались только с предыдущего года. Первый был в Женеве. На него я не попал. Они служили тогда как бы отдушинами от наполеоновского режима и сборным пунктом для представителей европейской эмиграции, в том числе и русской.

Почему-то Герцен не приехал на Бернский конгресс. Не приехал и В. Гюго. Но все-таки собралось немало эмигрантов. Из русских — Бакунин, Н. Утин, из немцев — Фохт (брат физиолога), из французов — Кине и несколько революционеров-социалистов. Явился и Г. Н. Вырубов, стоявший как позитивист в стороне от политических фракций и поборников русско-французского социализма.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "За полвека. Воспоминания"

Книги похожие на "За полвека. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "За полвека. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.