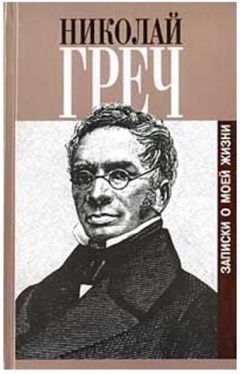

Николай Греч - Воспоминания о моей жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Воспоминания о моей жизни"

Описание и краткое содержание "Воспоминания о моей жизни" читать бесплатно онлайн.

В этой книге — наиболее полный текст знаменитых воспоминаний Николая Ивановича Греча (1787–1867) — журналиста и издателя, писателя и филолога, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, подготовленные путем соединения текста книги 1886 года (там были цензурные изъятия) и 1930 года (купюры там восстановлены по рукописи, но сделаны иные сокращения). Сохранены особенности авторского стиля, но орфография и пунктуация приближены к современным.

«Записки о моей жизни» — ценный вклад в мемуарную литературу конца XVIII и начала XIX века. Екатерина, Павел, Александр I, Аракчеев, Сперанский и Магницкий — с одной стороны, восстание в Семеновском полку и декабристы — с другой, и, наконец, ряд виднейших литературных деятелей: Державин, Жуковский, Пушкин, Сенковский, Воейков, Булгарин — вот тот круг лиц и событий, который охвачен «Записками».

Известно, что Женева исстари, как всякая республика, раздираема была патриотами. Отец моего тестя, профессор Николай Мюссар, в шестидесятых годах XVIII века был приверженцем партии демократов, спорившей с аристократами, к которым принадлежал родной старший брат. Видя торжество своего противника, Николай Мюссар, надев праздничный плащ и прицепив шпагу, знак отличия гражданина, и взяв за руку тринадцатилетнего своего сына Даниила, отправился в ратушу, получил свидетельство в своем звании и со всем своим семейством выехал из пределов республики — куда? Разумеется, в Россию.

В Петербурге получил он, помнится, по рекомендации Вольтера, должность инспектора классов в Академии художеств, а жена его поступила инспекторшею в Смольный монастырь. Сына своего, с которым он вышел из Женевы, назначил он тоже в ученое звание, но молодой человек, вероятно по лености, объявил, что хочет быть часовщиком. Отец не хотел посылать его в Женеву, боясь влияния своего брата-аристократа, а послал к одному приятелю и земляку своему, часовому мастеру, в Берлин, где молодой Мюссар выучился своему делу в совершенстве и, воротясь в Петербург, занялся этим мастерством с большим успехом. Он был очень красив собой и большой любитель прекрасного пола, любил увеселения всякого рода, обеды, пикники, карты и особенно был страстен к уженью рыбы.

Родственники его, желая укротить юного весельчака, женили его на молодой, хорошенькой немке, Марии Ивановне Гетц, из которой вскоре возникла глупая и злая баба. С самых первых пор замужества она стала мучить мужа и вскоре ему надоела. Желая отвадить его от частых выходов со двора, она утащила его подвязки. Он ушел без подвязок, которые были почти необходимы при тогдашней форме мужской одежды, и не носил их до конца жизни.

Но коммерческие и ремесленные дела его шли хорошо. Он выписывал на несколько тысяч рублей в год хороших карманных часов из Женевы (проходивших в то блаженное время почти непонятной контрабандой) и сбывал их легко. Ходил заводить часы во многие знатные и богатые дома и снискал общую известность. В его магазине происходили сходки между вельможами и дипломатами, под предлогом поверки часов. Безбородко и Кобенцель, Сегюр и Гаррис (лорд Мальмсбюри) посещали его и беседовали между собой в его присутствии, полагаясь на его скромность. Несмотря на беспрерывную его вражду с женой, фамилия его распложалась благополучно.

Глава шестая

Если некоторые воспоминания человека, видевшего в жизни своей довольно интересных картин и лиц, могут быть приятны читателям, я вытащу из груды одну из старинных тетрадок моих, в которых и самые чернила приняли цвет поблекших листьев. Странно читать их ныне! Неужели это я? Неужели это мои мысли, мои ощущения! Как все изменилось! Как теперь это мелко и даже смешно! А как было мило, красно, восхитительно в то золотое время, когда гладкая фраза, счастливый стих и улыбка розовых уст казались первыми благами в мире! (А разве они последние?) Полно, — приступим к делу.

Отрочество и юность мои совпадают с прекраснейшим временем, каким когда-либо наслаждался свет: это были первые годы XIX века, первые годы царствования нашего незабвенного Александра. Европа отдохнула от десятилетней кровопролитной войны. Нации, дотоле расторгнутые враждой, сблизились, познакомились, подружились. Во Франции кормило правления было в руках дивного мужа, которому в то время весь мир беспрекословно приносил дань уважения и хвалы. В Англии жили и красовались Пит, Фокс, Шеридан, Нельсон. Пруссия была счастлива под правлением юного, благолюбивого короля, была счастлива своею прекрасной королевой, недостигнутым и недостижимым образцом женского совершенства и всех добродетелей. Германия восстала после бедствий войны: науки, литература возникли в ней с новой силой; образовались новые школы, новые учения; живы были и Клопшток, и Фосс, и Шиллер, и Гердер. В России все пришло в счастливое движение. Карамзин издавал «Вестник Европы». С каким нетерпением ожидали мы красненьких книжечек, через каждые две недели! С каким восторгом читали, учили их наизусть! И теперь случается мне слышать, из уст сверстников по летам, фразы, заимствованные из «Вестника», который, в чистых русских переводах, сообщал нам мысли и чувства первоклассных писателей того времени. Макаров в «Московском Меркурии» жестоко разил дурных писателей. В «Северном Вестнике» сообщались статьи серьезные о науках, об истории и т. п. В «Санкт-петербургском Вестнике», издававшемся при Министерстве внутренних дел, увидели мы образцы слога дидактического и делового, труды графа В. П. Кочубея, М. М. Сперанского и других отличных людей, принятых в новообразованное министерства. Возникло и образовалось Министерство народного просвещения, и одним из первых подвигов его был тогдашний благодетельный устав о цензуре.

Карамзин и слог его были тогда предметом удивления и подражания (большею частью неудачного) почти всех молодых писателей. Вдруг вышла книга Шишкова («О старом и новом слоге русского языка») и разделила армию Русской Словесности на два враждебные стана: один под знаменем Карамзина, другой под флагом Шишкова. Приверженцы первого громогласно защищали Карамзина и галлицизмами насмехались над славянщиною; последователи Шишкова предавали проклятию новый слог, грамматику и коротенькие фразы, и только в длинных периодах Ломоносова, в тяжелых оборотах Елагина искали спасения русскому слову. Первая партия называлась Московской, последняя Петербургской, но это не значило, чтоб только в Москве и в Петербурге были последователи той и другой. Вся молодежь, все дамы, в обоих столицах, ратовали за Карамзина.

Должно сказать, что в то время Москва, в литературном отношении, стояла гораздо выше Петербурга. Там было средоточие учености и русской литературы, Московский университет, который давал России отличных государственных чиновников и учителей и через них действовал на всю русскую публику. В Москве писали и печатали книги гораздо правильнее, если можно сказать, гораздо народнее, нежели в Петербурге. Москва была театром. Петербург залою театра. Там, в Москве, действовали; у нас судили и имели на то право, потому что платили за вход: в Петербурге расходилось московских книг гораздо более, нежели в Москве. И в том отношении Петербургская Литература походила на зрителей театра, что выражала свое мнение рукоплесканием и свистом, но сама не производила.

Время, суждение хладнокровное и беспристрастное, и следствия основательного учения объяснили тогдашнюю распрю и примирили враждебные стороны. Москва стояла за слог Карамзина; Петербург вооружался за язык русский вообще. Здесь хвалили материал; там, в Москве, возносили искусство художника. Разумеется, что наконец согласились. Карамзин сам был чужд этим толкам и браням. Кончив издание «Вестника Европы» (с 1803 года), он, в течение пятнадцати лег, не печатал ничего и занимался только своей «Историей». Она удовлетворила многим требованиям (я говорю только в отношении к языку), но — воля ваша! — прежде он писал лучше. И повести его, и «Письма русского путешественника», и статьи «Вестника Европы» написаны слогом приятным, естественным, не отвергавшим прикрас, но и не гонявшимся за красотами. Я несколько раз читал его «Историю Русского Государства»; занимаясь сочинением грамматики, разложил большую часть его периодов, исследовал почти все обороты; находил многое хорошим, прекрасным, правильным, классическим, но вздыхал о «Бедной Лизе»! В слоге его Истории видны принужденность, старание быть красноречивым, насильственное округление периодов: все искусственно, все размеренно, и не то, что прежде. Поневоле воскликнешь с Пушкиным:

И, бабушка, затеяла пустое:

Окончи лучше нам Илью-богатыря!

И в это время борьбы старого с новым, проявления невиданных дотоле творений, мыслей и выражений, выходил я в свет жизни и литературы. Отец мой, видя мою страсть к чтению, к сочинениям, к переводам, заметив отвращение к делам приказным, которыми иногда пытались занимать меня, хотел дать мне воспитание ученое и литературное: хотел отдать меня в Петровскую школу, а потом отправить в Московский университет, на попечение одного старого друга и товарища; но беспрестанные развлечения и тяжкие труды по должности препятствовали ему исполнить это намерение. Он все откладывал, откладывал, — доколе обстоятельства не переменились: он очутился без места, без хлеба; младшего брата отдал во 2-й кадетский корпус, а меня в Юнкерскую школу, которая была учреждена при Сенате, для образования правоведов и канцелярских служителей. Мне был тогда четырнадцатый год. Дотоле занимался я из наук только математическими; имел самые скудные понятия о грамматике французской (сообщенные мне сенатским курьером, гимназистом Сухопутного корпуса, служившим в департаменте отца моего), но более не знал почти ничего. Взамен учения, я много читал и размышлял. Географию, историю всемирную и русскую изучил без чужой помощи; в литературе знал всех русских писателей не понаслышке, а потому что прочитал их, и не раз. Поверите ли вы, что я знал почти наизусть Ролленову древнюю и римскую историю по переводу Тредиаковского. И теперь, если угодно, расскажу вам все сплетни и раздоры преемников Александра Македонского. Еще слушал я лекции Н. Я. Озерецковского и В. М. Севергина о естественной истории, которые читаны были каждое лето в кунсткамере.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания о моей жизни"

Книги похожие на "Воспоминания о моей жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Греч - Воспоминания о моей жизни"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания о моей жизни", комментарии и мнения людей о произведении.