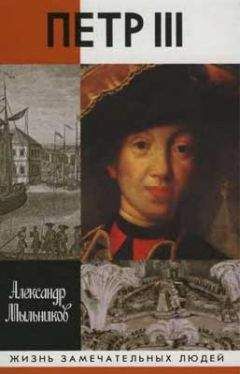

Александр Мыльников - Петр III

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Петр III"

Описание и краткое содержание "Петр III" читать бесплатно онлайн.

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Предоставим еще раз слово французскому королю Людовику XVI. Хотя, писал он, порой благоговение Петра III перед Фридрихом II и было чрезмерным, «чувство это было основано на таких важных государственных причинах, что супруга его, которая была проницательнее Елизаветы, по воцарении своем последовала в иностранной политике примеру своего мужа» [121, с. 150]. Она не просто следовала здесь, как и во многих вопросах внутренней политики, примеру Петра III. Она еще выполнила обещание отблагодарить прусского короля, данное ею в далеком 1744 году, за ту роль, которую он сыграл при выборе ее кандидатуры в невесты великому князю Петру Федоровичу. И едва ли в данном случае Екатерину II допустимо упрекать за это. Ее шаги в области внутренней и внешней политики лишний раз подтверждают: будучи во многих своих начинаниях прав стратегически, Петр III совершил ряд тактических ошибок, стоивших ему и престола, и жизни.

Мысль эта, собственно говоря, не нова. Если читатель не забыл, то одним из первых ее высказал Карамзин, среди многих ошибок Петра III выделивший слабость. Не физическую, конечно, а политическую. Независимо от него на это обращал внимание и только что цитировавшийся Людовик XVI: «Вина Петра III заключается в предоставлении слишком большой самостоятельности своей супруге и в недостаточном наблюдении за образовавшейся вокруг нее партией честолюбцев» [121, с. 146]. В исторической литературе можно встретить — либо в качестве упрека, либо в качестве обвинения (в зависимости от позиции соответствующих авторов) — утверждение, что у Петра III отсутствовали «отрицательные качества тирана» — формулировка сколь изысканная, столь и двусмысленная.

Впрочем, Петр III и сам, кажется, признавал за собой этот, если допустимо так выразиться, «недостаток». «Однажды утром, во время одевания, — записывал Штелин, — когда ему рапортовали, что полиция открыла в прошедшую ночь шайку разбойников на Фонтанке, в деревне Метеловке, он сказал: "Пора опять приняться за виселицу. Это злоупотребление милости длилось слишком долго и сделало многих несчастными. Дед мой знал это лучше, и, чтоб искоренить все зло в России, должно устроить уголовные суды по его образцу"» [197, с. 102]. Конечно, слова эти вырвались у императора сгоряча: по своему характеру он был склонен к «злоупотреблению милости», а не насилия.

Размышляя по этому поводу, с грустью начинаешь думать — не был ли прав одиозный Бирон, сказавший: «Если б Петр III вешал, рубил головы и колесовал, он остался бы императором»? Сколько ненависти и презрения к собственному народу должен иметь властитель, дабы осуществить драконовскую рекомендацию курляндского герцога и кратковременного регента российского престола! Ни ненависти, ни презрения к своим подданным император Петр III не чувствовал. «Странный самодержец, — справедливо замечал по этому поводу В. П. Наумов, — оказался слишком хорош для своего века и той роли, которая была предназначена ему судьбой» [133, с. 324]. Его «недостаток» в полную меру восполнила пришедшая на смену Екатерина II. Она восстановила в России смертную казнь, вешала, рубила головы, колесовала. И… просидела на троне 34 года!

Включи мы воображаемый исторический кинопроектор, перед нами опять прошли бы чередой самые разнообразные, подчас почти фантастические, но вместе с тем вполне реальные люди и сцены далекого прошлого: Петр III и свергающая его Екатерина II; народ, жадно вслушивающийся в отзвуки происходившего на вершине власти; слухи о «чудесном» спасении императора, воплотившиеся в самозванцах; пророчество в Киле о скором возвращении Петра III и его «объявление» в Черногории, а затем у казаков на Яике; призрачная тень неведомого «русского принца» в Чехии и снова слухи, слухи и люди, тысячи простых людей, упорно веривших в возможность чуда. А на фоне этого неопределенно-доверчивого ожидания возня вокруг трона, интриги царедворцев и призрак убитого мужа, следовавший по пятам «великой» Екатерины, денно и нощно боявшейся появления очередного — реального или мнимого — претендента на ее запятнанный кровью престол. То была поистине иллюзорность бытия, для сидевшего на троне тем более страшная, что являлась самой жизнью. Кто был законным носителем власти, кто владел ею по праву, кто мог ее домогаться силой, было неясно ни «верхам», ни «низам». Неопределенность положения первого лица в государстве, сомнительность его прав на свой статус — вот, пожалуй, основная обобщающая константа, обусловившая длительность успеха легенды о Петре III. Мифологизация «третьего императора» играла, в сущности, роль моральной альтернативы реальной действительности, роль нравственной модели «истинного» государя-избавителя.

Однако низовая, народная культура развивалась и функционировала не изолированно от культуры образованных слоев общества в своей стране. И возникавшие при этом прямые и обратные связи между духовным миром «низов» и «верхов» оказали несомненное влияние на генезис легенды о Петре III.

Подчеркивание династической сопряженности с Петром I (хотя бы и фиктивной, как у Екатерины II) со времени Елизаветы Петровны сделалось официозным штампом. Но это был не просто штамп: за ним просматривается и нечто большее — стремление использовать установившуюся в широких слоях русского общества популярность имени царя-реформатора. Этому, в частности, способствовали многие представители русской общественной мысли и литературы первой трети XVIII века — от Феофана Прокоповича до Кантемира. Применительно к цесаревичу Петру Федоровичу и популярность имени Петра I, и упомянутый официозный штамп имели особое, символическое значение. В самом деле, он был единственным, кроме Елизаветы Петровны, ближайшим потомком «первого императора», пусть и по женской линии. Да еще и его тезкой. Эта символика начала функционировать сразу же по прибытии Петра Федоровича из Киля в Петербург. Один из наиболее ранних и малоизвестных тому примеров — письмо юного наследника замечательному русскому поэту А. Д. Кантемиру, занимавшему тогда пост посланника России во Франции. Вот текст письма, подлинник которого написан по-французски: «Сударь, я наилучшим образом отблагодарю, когда это будет возможно, ту преданность и уважение ко мне, которую Вы так живо выразили в письме по поводу моего будущего престолонаследия. Так как я всегда буду следовать пути Петра Великого и ее императорского величества, моей всемилостивейшей тетки, то предполагаю по их примеру оказывать особое покровительство, которое эти августейшие особы всегда проявляли в отношении Вашей семьи. С заверением дружбы и уважения остаюсь, сударь, Ваш благожелательный друг Петер». Внизу указан адресат: «Князю Кантемиру в Париже» [8, № 78]. Вспомним: основная мысль письма без особых изменений была повторена спустя два десятилетия в манифесте о восшествии наследника на престол.

Идея преемства дел Петра Великого отвечала настроениям русской просветительской мысли тех лет. Обращение к примеру Петра I было не только способом воспитания в народе чувства национального самосознания, но и поводом для изложения позитивных общественно-политических взглядов, полем социальной критики, хотя бы для вида и облеченной в верноподданническую фразеологию. Такой подход открывал перед писателями и учеными уникальную возможность вполне легально выступать выразителями общественного мнения, наставниками, дерзавшими, по словам Г. Р. Державина, «истину царям с улыбкой говорить». Одним из первых на такой путь встал, как известно, М. В. Ломоносов, назвавший Петра I «земным божеством» и проводивший взгляд на Петра Федоровича как на прямого продолжателя своего великого деда.

Та же мысль лежала в основе «Оды на прибытие из Голстинии и на день рождения… Петра Федоровича» [116, т. 8, с. 62]. Обращаясь к Елизавете Петровне, М. В. Ломоносов восклицал:

Ты зришь Великаго Петра

Как феникса, воскреша ныне;

Дражайшая Твоя Сестра

Жива в своем любезном сыне.

Настойчиво пользуясь каждым удобным поводом, М. В. Ломоносов повторял мысль о высоком предназначении потомка Петра I. В посвящении «Краткого руководства к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1744) он призывал наследника способствовать развитию наук в России. В 1749 году М. В. Ломоносов написал по просьбе В. Н. Татищева текст посвящения первого тома его «Истории Российской» Петру Федоровичу. В нем были, например, такие строки: «Вашего императорского высочества превосходные достоинства подают бессомненную надежду, что во время, определенное от Бога, ревностного подражателя бессмертным к себе заслугам венчанных в вашем высочестве увидит Россия». И снова повторялась надежда, что наследник во всем будет подражать Петру Великому. Эта же мысль проведена и в «Слове похвальном», которое произнес великий ученый в память Петра I 26 апреля 1755 года, и в стихах того времени. В 1758 году М. В. Ломоносов задумал создать мозаичный портрет Петра Федоровича [116, т. 9, с. 139]. Целая программа государственной деятельности была изложена им в оде, написанной в связи с вступлением Петра III на престол, — «Орел великий обновился…».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр III"

Книги похожие на "Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мыльников - Петр III"

Отзывы читателей о книге "Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.