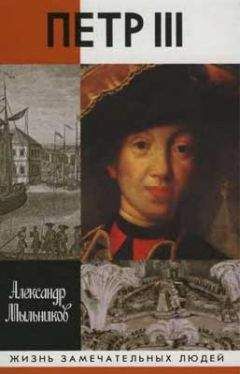

Александр Мыльников - Петр III

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Петр III"

Описание и краткое содержание "Петр III" читать бесплатно онлайн.

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Заботой о подготовке кадров «национальных хороших мастеров» проникнуто другое доношение в Сенат — от 7 марта 1761 года. В нем сообщается, что с основания корпуса в нем по сей день трудятся кузнецы, слесари, шорники, сапожники, коновалы, садовники и другие квалифицированные ремесленники-иностранцы, способные передать опыт русской молодежи. Этому, однако, препятствует сложившийся порядок, когда учеников набирают из рекрутов, среди которых преобладают лица неграмотные или «грамотные, только весьма порочные, потому что ни один помещик грамотного доброго человека в рекруты не отдаст» [27, № 101, л. 86]. Чтобы подготовить действительно хороших «националных мастеров» (характерная терминология!), нужно, по мнению Петра Федоровича, решительно изменить принципы набора и обучения. Он предлагал «взять из гарнизонной школы от 13 до 15 лет 150 человек школьников», передав их в ведомство Кадетского корпуса и пополняя по мере необходимости этот контингент «нижних чинов детми» [27, № 101, л. 88 об.]. В приложенной к доношению смете показано, что при ежегодном выпуске 30 человек «такой мастер станет казне единственно 200 рублев». Говорится в доношении и о предметах, которым наряду с ремеслом будут обучаться юноши: грамоте, арифметике, геометрии, рисованию и немецкому языку. Последнее обосновано тем, что, во-первых, «хорошие мастеровые немцы, которые недоволно русского языка знающий», и, во-вторых, книги по коновальному делу изданы по-немецки, «а на русском языке еще нет». Как многозначительно это словечко: еще нет. Стало быть, должны появиться!

В заключительных строках доношения Петр Федорович подчеркивал пользу, которую принесут России его предложения: при распространении опыта в армии по выходе мастеровых в отставку «чрез оное и во всем государстве националные хорошие ремесленные люди заведутся, а особливо чрез умножение знающих коновалов могут конские и рогатого скота частые падежи отвращены быть» [27, № 101, л. 87]. Доношение получило в Сенате поддержку: 30 апреля 1761 года было решено обучать при Кадетском корпусе 150 человек солдатских и мещанских детей [58, с. 31].

Кем бы ни были письменно оформлены подобные проекты, отражение в них государственных симпатий самого Петра Федоровича несомненно. Разве при знакомстве с его планом подготовки «националных хороших мастеров» не вспоминается созданная по его же инициативе несколькими годами ранее в Ораниенбауме школа для подготовки отечественных артистов и музыкантов? И опять-таки из непривилегированных слоев: здесь — детей «нижных чинов», там — детей «садовниковых и бобылских».

Заинтересованность великого князя мерами государственной значимости подтверждается не только подобными перекрестными сопоставлениями или рассказами Штелина, но и свидетельствами других современников, хотя бы и недоброжелательно к нему настроенных. Вот, например, воспоминания Я. П. Шаховского, в то время генерал-прокурора Сената. С явным осуждением он писал, как в 1750-х годах наследник через своего любимца И. В. Гудовича часто передавал «от себя ко мне просьбы или, учтиво сказать, требования» [193, с. 157, 176]. Чем же досаждал ему великий князь? Оказывается, ходатайствами «в пользу фабрикантам, откупщикам и по другим по большей части таким делам». Но как раз «такие дела», высокомерно третировавшиеся Шаховским, отвечали потребностям развития страны, вполне вписываясь в круг идей, которые сложились у великого князя к началу 1760-х годов.

Если в гольштейнских делах и в управлении Кадетским корпусом он как-то мог дать выход своей энергии, то при дворе своей тетки он был обречен на вынужденное бездействие. Политическая неискушенность великого князя, в которой его нередко упрекали современники (возможно, не без оснований), была не столько его личной виной, сколько бедой. В самом деле, объявив его в 1742 году своим наследником, Елизавета Петровна никогда, в сущности, не готовила его всерьез к будущей государственной деятельности как главы великого государства. И дело не только в том, что сама она, «ленивая и капризная», по характеристике В. О. Ключевского [100, с. 340], оставалась в этих вопросах в значительной мере дилетантом. Свою роль сыграли и дворцовые интриги, в частности со стороны А. П. Бестужева, делавшего ставку на Екатерину. «По словам современников, — замечал А. С. Лаппо-Данилевский, — Бестужев, внушавший императрице Елизавете опасения, как бы Петр Федорович не захватил престола, много содействовал его отстранению от участия в русских государственных делах и ограничил его деятельность управлением одной Голштинией» [110, с. 275].

Имел ли Бестужев основания для таких внушений? А если имел, то знала ли о них Елизавета Петровна доподлинно? Ответить на подобные вопросы означало бы углубиться в тайны тогдашних международных политических интриг, далеко отойдя от нити нашего повествования. Да, такие замыслы существовали. И как то нередко бывало в истории России, вынашивались они далеко за ее пределами. Так и в этом случае — план устранения Елизаветы Петровны и замены ее Петром Федоровичем зародился в голове Генриха Подевильса (1695–1760), влиятельного некогда министра Фридриха II. Но, изложенный в пору заката политической звезды своего автора, он поверг в сомнения даже прусского короля, не брезговавшего нестандартными решениями интересовавших его дел. Что же касается не ведавшего о том Петра Федоровича, то он не только не пытался создавать комплоты против своей тетушки, но и смертельно боялся возбуждать у нее малейшие подозрения насчет своей нелояльности. В своих воспоминаниях Екатерина II, отнюдь не жалевшая собственного супруга, вполне определенно свидетельствовала в пользу его благонамеренного поведения. Тем не менее отношения Елизаветы Петровны со своим племянником и наследником были неровными, а под конец совсем натянутыми.

Подозрительность ее доходила до того, что после смерти Н. Н. Чоглокова (1718–1754) обергофмейстером «малого двора» был назначен А. И. Шувалов — он же глава Тайной розыскной канцелярии. Императрица не только пошла на подобное, весьма красноречивое «совместительство», но и требовала от Шувалова отчетов о поведении великого князя; она была разгневана, узнав, что он отсутствовал при Петре Федоровиче, когда тот проводил в окрестностях Ораниенбаума маневры со своим отрядом [133, с. 301].

Если верно, что люди судят о других в меру собственной испорченности, то подозревать племянника Елизавета Петровна имела основания. Ведь сама она пришла к власти, преступив присягу не только младенцу-императору Ивану Антоновичу, но и его матери, правительнице Анне Леопольдовне, данную чуть ли не в канун задуманного ею переворота. И она допускала повторение такого своим племянником. И хотя тот не только не разделял подобных настроений, но и гнал от себя любой возможный намек на них, с годами императрица все более смотрела на него как на опасного конкурента. Почва для этого имелась, и она знала о том. Так, в 1749 году был схвачен подпоручик Бутырского полка Иоасаф Батурин и с единомышленниками подпоручиком Тыртовым и суконщиком Кенжиным заключен все в ту же Шлиссельбургскую крепость (Ивана Антоновича там еще не было). Батурин обвинялся в том, что предложил Петру Федоровичу возвести его на престол, подговорив «всех фабричных и находящийся в Москве Преображенский батальон и лейб-компанцев» («мы заарестуем всех дворян») [170, с. 278].

Пока велось следствие, Петр Федорович, по воспоминаниям Екатерины, с которой он поделился предложением, полученным от Батурина во время охоты в подмосковном лесу, пребывал в крайней тревоге. Но — обошлось. Таков лишь один эпизод, показывавший обстановку, в которой протекала жизнь наследника. Фактически он и Екатерина все время были как бы под домашним арестом.

Но повторения этой или подобной ей ситуации не хотел никто: ни тетушка, ни терпеливо поджидавший своего часа племянник. Позднее, весной 1762 года, в одном из писем прусскому королю Фридриху II он вспоминал слова солдат Преображенского полка, желавших ему, тогда еще наследнику престола, скорее стать императором: «Дай Бог, чтобы Вы скорее были нашим государем, чтобы нам не быть под владычеством женщины». Об этом, по его признанию, он слышал «много раз» [146, с. 14]. А это означало, что вольные разговоры с нижними чинами, в том числе и на весьма щекотливые политические темы, происходили у него неоднократно. И стало быть, завораживающий запах власти щекотал самолюбие великого князя. Нет, мудра и осмотрительна была тетка, установившая над племянником и его женой (хватки которой, кстати сказать, особенно опасалась) надзор, больше смахивавший на домашний арест.

Без предварительного разрешения императрицы они не имели права совершать дальних поездок. И не только дальних. Среди переписки Петра Федоровича с И. И. Шуваловым, опубликованной А. И. Герценом, есть, например, такое письмо: «Милостивый государь! Я вас просил через Льва Александровича (Нарышкина) о дозволении ехать в Ораниенбаум, но я вижу, что моя просьба не имела успеха, я болен и в хандре до высочайшей степени, я вас прошу именем Бога склоните ея величество на то, чтоб позволила мне ехать в Ораниенбаум, если я не оставлю эту прекрасную придворную жизнь и не буду наслаждаться как хочу деревенским воздухом, то наверно околею здесь со скуки и от неудовольствия; вы меня оживите, если сделаете это, и тем обяжете того, который будет на всю жизнь преданный вам Петр» [85, с. 265].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр III"

Книги похожие на "Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мыльников - Петр III"

Отзывы читателей о книге "Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.