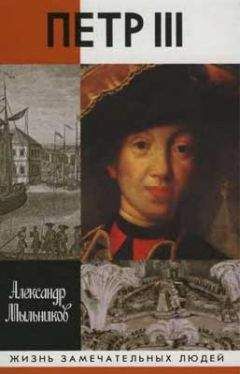

Александр Мыльников - Петр III

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Петр III"

Описание и краткое содержание "Петр III" читать бесплатно онлайн.

Редко на чью долю выпадали столь нелестные, уничижительные оценки историков «Ограниченный самодур»» «ненавистник всего русского», «холуй Фридриха II» и даже «хронический пьяница» — это еще не самое нелицеприятное из написанного о нем Но вот парадокс именно он, российский император Петр III, не по своей воле оказавшийся на российском престоле и сумевший продержаться на нем лишь 186 дней, принял законы, сыгравшие без преувеличения выдающуюся роль в истории России Среди них знаменитые манифесты о вольности дворянства и об уничтожении зловещей Тайной канцелярии, ведавшей в России политическим сыском В настоящей книге предпринята попытка отказаться от привычных стереотипов и мифологем в отношении «несчастного Петра III» (выражение А. С. Пушкина) и дать взвешенный и объективный портрет «третьего императора».

Тут голос господина Пьера стал затихать. Он вновь занял место в золоченой раме, став тем, кем являлся, — императором Петром III. Я понял, что необычная аудиенция закончилась… Кабинет в Ораниенбаумском дворце Петра Федоровича принял свой обычный музейный вид.

Цена предвзятости

Если так называемый исторический факт вызван, возможно и вероятно, одним или несколькими фактами неисторическими и тем самым неизвестными, как может историк установить существующее между ними соотношение и преемственность?.. А ведь на самом деле его обманывают, и он дает веру тому или иному свидетелю, руководствуясь только чувством.

Анатоль ФрансОн прожил короткую жизнь — всего 34 года — и имел два имени: немецкое и русское. Первое ему дали при рождении, крестив по лютеранскому обряду; второе — при переходе в православие. Почти 20 лет он ожидал российского престола, имея права на другой, шведский. При этом он являлся наследным, а затем правящим герцогом Гольштейна. Он хотел мира России и Европе, но был свергнут с трона, когда готовился к войне с Данией. Он — это самодержец, великий государь и император Всероссийский Петр III Федорович.

Редко какому государю современники и потомки давали столь противоречивые, порой взаимоисключающие оценки. С одной стороны — «тупоумный солдафон», «ограниченный самодур», «холуй Фридриха II», «ненавистник всего русского» и даже «хронический пьяница», «идиот» и «неспособный супруг» Екатерины II. С другой стороны, уважительные суждения, принадлежавшие лично знавшим его видным представителям русской культуры — В. Н. Татищеву, М. В. Ломоносову, Я. Я. Штелину. Ликвидацию Петром III репрессивной Тайной розыскной канцелярии Г. Р. Державин позднее назовет в ряду «монументов милосердия» [76, с. 266]. Напомню, что вольнодумец Ф. В. Кречетов, в 1793 году пожизненно заточенный Екатериной II в Петропавловку, намеревался «объяснить великость дел Петра Федоровича», а поэт А. Ф. Воейков в начале 1801 года ставил имя Петра III «подле имен величайших законодавцев» [118, с. 30]. Правомерно ли, наконец, забывать, что отнюдь не легковесный интерес к «несчастному Петру III» [157, т. 11, с. 289] проявлял и А. С. Пушкин (согласно именному указателю к большому академическому изданию его Полного собрания сочинений, имя Петра III упоминалось на 111 пушкинских страницах). Несколько любопытных воспоминаний о нем А. С. Пушкин записал в 1833–1835 годах со слов престарелой кавалерственной дамы Н. К. Загряжской, дочери гетмана и президента Академии наук К. Разумовского, — свидетельницы минувшей эпохи.

Созданный несколькими поколениями мемуаристов, профессиональных историков и писателей отрицательный образ Петра III превратился в расхожий стереотип. По меткому замечанию одного из дореволюционных историков, Петру Федоровичу была присвоена «какая-то исключительная привилегия на бессмысленность и глупость» [179, с. 9]. Приговор был вынесен. Он не нуждался в доказательствах и не подлежал пересмотру.

Вопрос снят, проблема не существует — такой подход способен объединить весьма разных авторов, например петербургского историка Е. В. Анисимова и московского литературного критика М. П. Лобанова. Первый из них, выпустивший интересную монографию о политической борьбе в России середины XVIII века, признается, что хотел было преодолеть традицию, выявить в оценке Петра Федоровича «скрытый план», но «все усилия оказались тщетными — никакой "загадки" личности и жизни Петра Федоровича не существует. Упрямый и недалекий, он стремился во всем противопоставить себя и свой двор "большому двору" и его людям…» [41, с, 214][1]. Примерно в том же духе, но еще решительнее рассуждал московский литературный критик М. П. Лобанов: «Имя этого императора… никогда не вызывало среди историков разноречий в его исторической характеристике. Враждебность к России, ко всему русскому. Холуй Пруссии, Фридриха II, замыслил заменить в России православие лютеранством. Никто из историков, начиная от С. М. Соловьева вплоть до современных, не брался "реабилитировать" Петра III; слишком все очевидно» [115, с. 264].

Все слишком очевидно и для другого московского автора, историка П. П. Черкасова. Выступая против предпринятого мной в ряде работ пересмотра старой официозной точки зрения, Черкасов отвергает саму возможность этого, считая, что такая попытка «вызывает лишь недоумение» [188, с. 245–246, 423]. Спорить с подобной позицией не просто сложно, но и невозможно. Поэтому, оставив ее на совести автора, отметим лишь ряд фактических ошибок, в свою очередь вызывающих недоумение. П. П. Черкасов почему-то убежден в том, что императрица Мария Терезия, жена императора Франца I Лотарингского и мать Иосифа И, являлась «претенденткой на германский императорский престол» [188, с. 52]. Заметим, что императрицей Мария Терезия считалась как жена, а затем — как вдова Франца[2], после смерти которого в 1765 году императором так называемой Священной Римской империи германской нации стал их сын Иосиф II. Более всего удивляет, что московскому историку, взявшемуся за оценку Петра III, неведомо имя, полученное тем при крещении в Киле: П. П. Черкасов почему-то называет его Петром Ульрихом [188, с. 225]. Быть может, я и мой оппонент просто имеем в виду не одного и того же, а двух разных персонажей, — иное объяснение привести не решаюсь!

Пытаясь понять исходные принципы традиционных суждений, мы должны признать наличие для этого некоторых оснований. Ведь именно таким выведен Петр III в «Записках» Екатерины II, таким рисовали его многие очевидцы. «Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные склонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи», — писала Е. Р. Дашкова [74, с. 47], одна из образованнейших женщин своего времени, директор Петербургской Академии наук и президент Российской Академии, собеседница Дени Дидро [73, с. 59]. А вот мнение известного русского агронома А. Т. Болотова, весной 1762 года в качестве скромного армейского офицера состоявшего при императоре: он, Петр III, «возрос с нарочито уже испорченным нравом» [53, с. 164].

Примерно ту же тональность можно найти и в ряде документов того времени — донесениях зарубежных дипломатов, переписке и воспоминаниях современников. Но действительно ли «все очевидно» и попытки выяснить иные свидетельства, иные мнения тщетны? И неужели никто из историков не брался «реабилитировать» Петра III? Если первое представляется крайне спорным, то второе попросту обнаруживает незнание историографии темы. Дело, конечно, не в «реабилитации». Применение этого слова здесь явно неуместно. Нет нужды ни «обвинять», ни «защищать» Петра III. Но одно из основополагающих требований научного подхода к любому изучаемому явлению — историзм. И в данном случае нужен спокойный, объективный взгляд на одну из интересных и все еще до конца не прочитанных страниц русской истории XVIII века.

Да, никакой особой «загадки» Петра Федоровича и в самом деле не существует. Наоборот, здесь все открыто, все на виду. Нужно лишь основываться на проверенных фактах, извлекая информацию из них, а не из смутных отражений в кривых зеркалах истории. Но как раз в этом издавна ощущался острый дефицит. Такой авторитетный русский историк XIX века, как С. М. Соловьев, называвший Петра III существом слабым физически и духовно, утверждал, что «люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России» [171, т. 12, с. 340; т. 13, с. 66]. «Случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появился», — вслед за С. М. Соловьевым однозначно оценивал Петра III другой выдающийся историк — В. О. Ключевский [100, с. 344].

Побудительные причины, лежавшие в основе подобных оценок, достаточно ясны. Ведь Екатерина II пришла к власти не законным путем, а в результате узкого дворцового заговора, который к тому же завершился не просто сменой лиц на троне, но и убийством внука Петра Великого, государя, по всем представлениям той эпохи законного. Но разве могли это открыто признать историки, стоявшие на монархических позициях? Так возникла и укрепилась ставшая почти канонической версия (об истоках ее мы скажем ниже), согласно которой Петру III просто невозможно было оставаться у власти. Разумеется, во имя «высших национальных интересов страны».

Нельзя, конечно, сказать, что в советской историографии не предпринимались попытки иного подхода к этой проблематике. К числу наиболее серьезных и перспективных следует отнести комментарии С. М. Каштанова, опубликованные в 1965 году при переиздании соответствующего тома «Истории России» С. М. Соловьева. В недавнее время С. О. Шмидт, анализируя реформаторскую деятельность правящих кругов России в конце 50-х — начале 60-х годов XVIII века, пришел к выводу: «Типичные черты политики "просвещенного абсолютизма" за короткое царствование Петра III обнаружились особенно эффективно». Правда, учитывая разноречия в оценке личности Петра Федоровича (констатация этого феномена примечательна сама по себе), С. О. Шмидт оставил открытым вопрос, в какой мере такая политика отражала «вкусы и намерения самого императора» [195, с. 57]. Здравые суждения пробивают постепенно дорогу. Об этом, например, свидетельствует статья В. П. Наумова «Петр III: Удивительный самодержец. Загадки его жизни и царствования» [133, с. 281–326]. Рассказ об убийстве императора в Ропше автор завершает словами: «Итог был предопределен… И все же итог — это не всегда финал. Удивительный человек сумел создать вокруг себя столько загадок, что их хватило на вторую жизнь». Желание преодолеть привычные односторонние стереотипы просматривается и в некоторых научно-популярных публикациях. Так, К. Ковалев в очерке, посвященном 250-летию А. Т. Болотова, назвал манифест Петра III о вольности дворянской «эпохальным» [102, с. 189]. Поиск объективной оценки Петра III не только как императора, но и как человека характерен для эссе М. Сокольского «Попранная мечта» [169, с. 13—111] и цикла статей М. Сафонова [163]. К сходным во многом выводам приходят и некоторые современные американские историки. Например, М. Раев, посвятивший одну из своих работ внутренней политике Петра III, полагает, что привычная репутация российского императора базируется на мифе [227, с. 12–90]. Об этом же пишет и американская исследовательница К. Леонард [217, с. 263–292].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петр III"

Книги похожие на "Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Мыльников - Петр III"

Отзывы читателей о книге "Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.