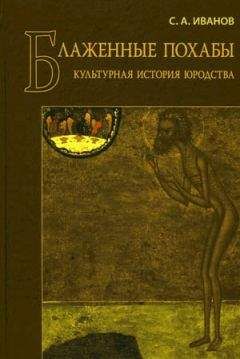

Сергей Иванов - БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ"

Описание и краткое содержание "БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ" читать бесплатно онлайн.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Едва ли не самый знаменитый русский храм, что стоит на Красной площади в Москве, мало кому известен под своим официальным именем – Покрова на Рву. Зато весь мир знает другое его название – собор Василия Блаженного.

А чем, собственно, прославился этот святой? Как гласит его житие, он разгуливал голый, буянил на рынках, задирал прохожих, кидался камнями в дома набожных людей, насылал смерть, а однажды расколол камнем чудотворную икону. Разве подобное поведение типично для святых? Конечно, если они – юродивые. Недаром тех же людей на Руси называли ещё «похабами».

Самый факт, что при разговоре о древнем и весьма специфическом виде православной святости русские могут без кавычек и дополнительных пояснений употреблять слово своего современного языка, чрезвычайно показателен. Явление это укорененное, важное, – но не осмысленное культурологически.

О юродстве много писали в благочестивом ключе, но до сих пор в мировой гуманитарной науке не существовало монографических исследований, где «похабство» рассматривалось бы как феномен культурной антропологии. Данная книга – первая.

В этих сценах фигура императора не находится на первом плане, однако именно он выступает режиссером кощунственных забав, и суть их становится яснее из следующего эпизода:

Стремясь к благообразию неблагообразными средствами (μέτριον ήθος άμετρων καταδιώκων), он [Михаил III] выходил за пределы приличия (έξέπιπτε του πρέποντος), а царской чести в особенности. Как-то раз встретилась ему по дороге женщина, у которой он был восприемником сына, она шла из бани с кувшином в руках. Соскочив с коня, царь… отправился за женщиной, причём взял кувшин из её рук и сказал: «Давай, не робей, женщина, веди меня к себе домой, хочется мне попробовать хлеба из отрубей и молодого сыра» (должно привести его слова). От этой необычной сцены женщина онемела (τω ξένω του θεάματος ή γυνή ήν ένεός)… Однако Михаил в мгновение ока обернулся, выхватил у неё мокрое после бани полотенце… отнял у неё ключи и сам был всем: и царём, и столоустроителем, и поваром, и пирующим. Он вытащил всё содержимое из кладовки этой бедной женщины, угощался и трапезничал вместе с ней в подражание Христу, Богу нашему (την μίμησιν προς τον έμόν αναφερών Χριστόν καΐ θέόν) [CCXLV].

Ещё поразительнее то обстоятельство, что дальше императорская кума причислена к разряду «торговок и блудниц» (γυναίων καττηλίδων και μοχθηρών) [CCXLVI], а в параллельном источнике, у Псевдо-Симеона, добавлено, что Михаил «считал, что купил эту женщину за те пятьдесят монет, что он дал её мужу» [CCXLVII].

Я. Любарский отметил карнавальный характер увеселений Михаила и подвел итог: «Действия императора и его шутовской компании так или иначе связаны с ритуалами перевернутых отношений» [CCXLVIII]. В этом пассаже чувствуется влияние теории М. Бахтина, авторитет которого наложил отпечаток на всю позднесоветскую гуманитарную науку. Однако не слишком ли расширительно толкуется бахтинское понятие «карнавальности»? Мы ещё вернёмся к этой теме в связи с проделками Ивана Грозного (см. с. 266-269), а здесь достаточно сказать, что карнавал одинаково карнавален для всех его участников, тогда как у Продолжателя Феофана женщина «онемела» от представшего перед её глазами зрелища – она явно не может угадать даже такой простой вещи: веселится Михаил или издевается. Что у императора на уме, не знает никто. Он страшен в своей непредсказуемости – как юродивый.

Я. Любарский высказал предположение, что «Михаил даёт некое представление в стиле мимической игры» [CCXLIX]. О том, что перед нами может быть отголосок мима, пишет и К. Людвиг [CCL]. Но, в отличие от актерского представления, где зритель чувствует себя в комфортабельной отделенности от сцены, здесь в непонятное действо вовлечены все – как и у юродивого. Я. Любарский проницательно подметил, что за амплуа, которые принимает на себя Михаил, проглядывают маски мимического театра: и «столоустроитель», и «повар», и «пирующий» встречаются у Хорикия в списке тринадцати устойчивых сценических персонажей [CCLI]. Но исследователь не обратил внимания на то, чем открывается перечисление: «он был и царём…»! В том-то и дело, что перед глазами несчастной женщины образ Михаила как бы двоился; фиглярствуя, он не переставал быть императором. Целью Михаила было показать, что он остаётся царём несмотря на то, что отказывается от атрибутов царства. Харизма для него – вещь абсолютная, а не конвенциональная. Император не играет – он юродствует.

Боговенчанный владыка не брезгует прийти домой к «корчмарке» – но ведь именно так поступает и Симеон. Михаил вдруг оказывается её кумом – но и эмесский юродивый признает своё ложное отцовство по отношению к сыну служанки. Император выкупает женщину у её мужа – но ведь и Виталий из жития Иоанна Милостивого платит проституткам. Амбивалентность царского поведения описана причастием παίδων «играясь» [CCLII] – но именно это слово постоянно прилагается и к юродивым. Пребывание в женской бане никак не унижает святости Симеона – и точно так же мокрое, только что из бани, полотенце женщины в руках царя оказывается μεσσάλιον – особым покрывалом, используемым лишь для застилания дворцовых столов [CCLIII].

Если «прочесть» поведение Михаила как юродствование, то совсем иначе предстанет и фраза, которой завершается разобранная выше сцена: «Угощался и трапезничал вместе с ней в подражание Христу, Богу нашему». Здесь отношение к Михаилу оказывается столь же настороженно-амбивалентным, как и отношение к юродивым. «Мимический» контекст никак не объясняет упоминания Христа, а вот «юродский» – вполне: юродивый так же снисходит до подражания людским порокам, как Христос – до принятия человеческого образа!

Михаил – первый в ряду юродствующих правителей. Видимо, Византия знала и других: недаром ведь Феодор Метохит осуждает тирана, «играющего дурака с дураками и дебошира с дебоширами» [CCLIV].

Глава 5 «ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ» ЮРОДСТВА

После периода упадка юродство постепенно вновь начало возвращать свои позиции в обществе.

Любопытно, что такая же динамика прослеживается и на другом «сверхдолжном» христианском подвиге – столпничестве. В V в. прославились два столпника, в VI в. – один, в первой половине VII в. – ещё один (все четверо – сирийцы). Затем столпничество прерывается на два с половиной века: следующие два столпника прославились уже в X в., в XI в. – ещё один (все – в Константинополе и окрестностях) [CCLV]. Подобное сходство тем более показательно, что между двумя этими подвигами существует известное внутреннее родство. На первый взгляд это может показаться парадоксом: ведь столпник выставляет свой подвиг на всеобщее обозрение, а юродивый- тайный святой. Однако на глубинном уровне все становится понятным: столпник лишь предельно обнажает ту подспудную жажду всеобщего внимания, которая присуща и юродству. В обоих подвигах многим виделась большая потенциальная угроза гордыни, и ещё в V в. Феодориту Киррскому приходилось защищать правомерность столпничества при помощи таких аргументов, любой из которых подошёл бы и для апологии юродства:

Господь собирает людей, [показывая им] нечто невероятное (παραδόξω), и так приуготовляет их к выслушиванию пророчеств. Кто же не испытает потрясения, увидев, что божественный муж шествует голым? Подобно тому, как всемогущий Бог отдавал такие приказы каждому из пророков, заботясь о [душевной] пользе тех, кто живёт чересчур легко, точно так же Он и это новое и невероятное зрелище задумал для того, чтобы привлечь людей и приуготовить их к выслушиванию наставления [CCLVI].

Наконец, у нас есть случай полного сращивания этих двух видов аскезы. В житии Феодора Эдесского (BHG, 1744), которое как раз и маркирует собою начало возрождения столпничества, мы находим следующий рассказ:

Святой увидел [за городом] множество столпов… и спросил, что это. Церковные иереи, шедшие с ним, сказали, что столпы были построены в дни благочестивого императора Маврикия [в конце VI в.] и на них в разное время жило много столпников, которые проводили так всю жизнь. Когда же святой спросил, живёт ли ещё на этих столпах хоть один монах-столпник, они ему отвечали, что не осталось никого, за исключением единственного, очень старого, по имени Феодосии…потерявшего рассудок (τάς φρένας άπολωλεκότα): он, мол, выглядывает сверху, и когда видит прохожих, то одним радуется и говорит им приятное, а другим жалуется и оплакивает себя и их. Отсюда, мол, следует, что он не в себе (έξεστηκώς). Святой спросил, сколько времени этот человек живёт на столпе, и они отвечали, что точно не знают, сколько, но от него слыхали, что он провёл на столпе восемьдесят пять лет [CCLVII].

Разумеется, Феодор не поверил в безумие старца и пришёл к нему за наставлением. Тот сперва просил оставить его в покое, дабы оплакивать свои немощи, но, просвещённый свыше, отбросил притворство и вступил с Феодором в нормальное общение, предварительно обязав святого не раскрывать его, Феодосия, тайну.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ"

Книги похожие на "БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Иванов - БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ"

Отзывы читателей о книге "БЛАЖЕННЫЕ ПОХАБЫ", комментарии и мнения людей о произведении.