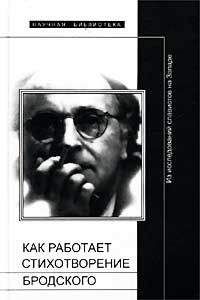

Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Как работает стихотворение Бродского"

Описание и краткое содержание "Как работает стихотворение Бродского" читать бесплатно онлайн.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

В левых полустишиях ударность усилена даже по сравнению с нормой XVIII века и особенно по сравнению с современной нормой, в правых она скорее ослаблена, благодаря эпитетам «усеченный», «из надмирной» и «глухонемой» — на четвертые икты приходятся безударные слоги и предлог «из».

Несомненно семантизированы четыре сверхсхемных ударения. Они все сосредоточены в 3–5 строках и играют роль эмфазы, падая на существительное «Бог» в начале третьей строки, на относящееся к нему же притяжательное местоимение «свой» в конце четвертой строки, затем дважды на местоимение «в них», замечающее «слова», — в начале обоих полустиший пятой строки. Пресуществление Бога в словах поэта — главная тема этого поэтического мемориала.

Для осмысленного ритмического рисунка стихотворения характерно и то, что когда «в них» появляется в третий раз подряд, то уже там, где оно должно быть по метрической схеме: ритм полустишия «и заступ в них стучит» и должен быть регулярным, как бы ритмически иллюстрируя его содержание, равным образом нарушение ритмической регулярности иконично для фраз «в них бьется рваный пульс» и «в них слышен костный хруст».

Начиная третью строку со сверхсхемно-ударного «Бог», Бродский заканчивает ее анжамбеманом, выделяющим слово «слова». Второй анжанбеман, в финале стихотворения, еще эффектнее, поскольку усилен инверсией («тебе благодаря» вместо привычного «благодаря тебе»), а также потому, что анжамбеман, оставляющий предлог в конце строки, особенно экстравагантен. Анжамбеманы на предлогах и союзах вообще trademark Бродского, но здесь мы имеем дело не с «по» или «о», которые не могут быть восприняты как иные части речи, а с предлогом, который омонимичен деепричастной форме глагола «благодарить». Это заставляет строку перекликаться с мотивом благодарности смертного Всевышнему, который был сильно заявлен Бродским в конце стихотворения на собственное сорокалетие, «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980): «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность», — и в XII «Римской элегии» (1980): «Наклонись, я шепну Тебе на ухо, что-то: я / благодарен за все…»[308].

Говоря о звукописи стихотворения, Лилли отмечает по одному парономастическому сближению в каждой строфе: (I) зерно — жернова, (II) заступ — стучит, (III) обретший — речи[309]. Вообще же, полное перечисление аллитерационно-ас- сонансных групп и цепочек было бы равносильно переписыванию всего текста, настолько интенсивна его звуковая организация. Наиболее демонстративные звукоповторы: секиры — усеченный, пульс — хруст, хруст — стучит, стучит — что (в характерно петербургском произношении Бродского) — звучат — отчетливей, тленной — земле — вселенной. В третьей строфе из шести полустиший с мужскими окончаниями в пяти окончаниях ударная гласная — а (душа, моря, нашла, благодаря, дар), а рифмующиеся женские окончания в качестве заударных согласных имеют сдвоенное нн, максимально звонкую для русской фонетики назальность: тленной — вселенной. Таким образом в заключительной части стихотворения анаграммируется имя Анна, «сладчайшее для уст людских и слуха»[310].

Анализ всего консонантного состава текста также обнаруживает определенную авторскую стратегию. Хотя количественно распределение глухих и звонких согласных в первых десяти строках стихотворения приблизительно равномерное — в строках 1, 4, 7, 8, 9 несколько преобладают звонкие, во 2, 5, 6, 10-й глухие, а в 3-й (учитывая оглушение) поровну, — создается почти до самого конца общее впечатление приглушенности (ср. «ровны и глуховаты»), в особенности от непрерывной до самой середины стихотворения аллитерации на с. Тем более по контрасту звонко звучат последние две строки, где на 27 звонких согласных приходится лишь 11 глухих.

В отличие от интенсивных и утонченных ритмико-интонационных фигур и звукописи, 6 рифменных пар незаметны, сами по себе рифмы, что несвойственно зрелому Бродскому, предсказуемы, вплоть до банальной волос — голос[311]. Более оригинальные и броские рифмы нарушали бы строго сбалансированную симметрию стихотворения[312]. Вероятно, неспроста звучит эхо одической традиции XVIII века в тленной — вселенной (например, у Державина в одном лишь «Изображении Фелицы» 16 рифменных пар на — енн[ый]).

Интенсивность звуковой структуры стихотворения неудивительна, поскольку тематически это стихотворение о голосе: метафизическом «гласе Божьем» (строфа I), который материализуется в индивидуально-конкретном человеческом голосе поэта (строфа II; «ровны и глуховаты» — точная физическая характеристика если не ахматовской разговорной речи, то, насколько можно судить по имеющимся записям, ее манеры чтения стихов[313]), устами которого, метафорически, говорит его народ (строфа III). Т. е. «vox populi — vox dei», но только при условии, что имеется поэт, способный «vox populi» артикулировать. Все это, конечно, перекликается с ахматовской собственной концепцией поэтического творчества: ср. о смерти друзей поэтов — «Это голос таинственной лиры, / На загробном гостящей лугу» (о Мандельштаме), «Умолк вчера неповторимый голос…»[314] (о Пастернаке), «Слышится мне на воздушных путях / Двух голосов перекличка» (о Мандельштаме и Пастернаке), о себе — «Многое еще, наверное, хочет / Быть воспетым голосом моим: / То, что, бессловесное, грохочет…», иронически — «Я научила женщин говорить…» и, безусловно для Бродского самое важное, в «Requiem»[315], где в прозаическом вступлении поэт берется описать (огласить) трагедию своего народа и в эпилоге повторяет: «мой измученный рот, / Которым кричит стомильонный народ…»[316].

Дикция стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» могла бы служить образцовой иллюстрацией к неоднократно цитировавшемуся Бродским «акмеистическому» уроку Рейна: побольше существительных, поменьше других частей речи[317]. Лексика стихотворения по преимуществу именная: 26 имен существительных, 7 личных местоимений (5 из них заменяют слово «слова», 2— имя адресата стихотворения). 11 прилагательных, 2 причастия и 1 числительное выступают как эпитеты и 2 прилагательных («слышен» и «отчетливей») в предикативной позиции. Глаголов же на все стихотворение — 5.

С точки зрения референциальности существительных они сгруппированы таким образом, что возникает драматическое напряжение между конкретными вещами и абстрактными понятиями. Мы намеренно избегаем здесь таких определений этой поэтической ситуации, как «конфликт» и «коллизия», поскольку религиозно-философский сюжет стихотворения как раз направлен на снятие противоречия между вещественно-конкретным и духовно-абстрактным.

Стихотворение начинается с обширной, на две строки, инверсии: даются три антитетические пары предметов, и только в середине третьей строки читатель узнает, что все они являются уточняющими дополнениями к «всё», предметами и в грамматическом, и в эмпирическом смысле, объектами, на которые направлено действие Бога. В каждой из антитез представлены инструмент уничтожения и уничтожаемое, причем степень фигуративности нарочито двусмысленна: поскольку перечень возникает как самое начало текста, неясно — просто ли показывает нам автор некие фрагменты человеческого бытия или «страница» — это метонимия культурного творчества, «огонь» — метафора варварства и т. д. Самый порядок перечисления как бы намеренно вне моральной оценки: уничтожение зерна жерновом выпадает из ряда картин насилия, это естественный процесс в цивилизованной деятельности. Максимально многозначно здесь понятие «слово». Оно одновременно относится и к предметному миру, поскольку речь идет о словах, произносимых индивидуальным человеческим голосом, и к миру всепрощающей божественной любви и вечной памяти. Т. е. это и воспетое Гумилевым слово-Логос, и реально звучащее слово, произносимое голосом с индивидуальными акустическими характеристиками.

Так же снятой представляется здесь оппозиция звука и глухоты-немоты, «надмирной ваты». Есть связь между определением голоса Ахматовой как «глуховатого» в середине стихотворения и вселенной как «глухонемой» — в конце. Конечно, глуховатость голоса — от природы, и в этом смысле человек — «тленная часть» «глухонемой вселенной» («глухонемая вселенная» в этом смысле равнозначна пушкинской «равнодушной природе»[318]). Но следует обратить внимание и на полемическую цитатность такого определения вселенной. Финальные слова стихотворения Бродского не могут не вызвать в памяти два других финала. Во-первых, поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1914–1915):

Эй, вы!

Небо!

Снимите шляпу!

Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,

положив на лапу

с клещами звезд огромное ухо[319].

Во-вторых, концовка популярнейшего стихотворения Пастернака «Определение поэзии» (1919):

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Как работает стихотворение Бродского"

Книги похожие на "Как работает стихотворение Бродского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского"

Отзывы читателей о книге "Как работает стихотворение Бродского", комментарии и мнения людей о произведении.