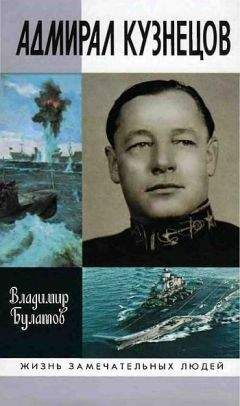

Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Адмирал Кузнецов"

Описание и краткое содержание "Адмирал Кузнецов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного архангельского историка В. Н. Булатова впервые в серии «ЖЗЛ» повествует о самом известном российском адмирале XX века — Николае Герасимовиче Кузнецове.

Он командовал крейсерами, был главным военно-морским советником в Испании, организовывая снабжение армии республики и спасая испанских детей-сирот. Командовал Тихоокеанским флотом. В 36 лет по воле Сталина возглавил обескровленный репрессиями военный флот страны, став первым Адмиралом Флота Советского Союза.

Кузнецову удалось подготовить флот к германскому нападению. 22 июня 1941 года только моряки встретили врага во всеоружии и с минимальными потерями. Блестяще руководя флотом во время войны, испытал опалу в 48-м и новую опалу и разжалование при Н. С. Хрущеве и Г. К. Жукове. Адмирал не сломался, хотя его талант оказался востребован далеко не полностью.

Лишь сегодня на базе огромного документального материала мы можем предложить читателю книгу-размышление о судьбе выдающегося отечественного флотоводца.

Недостаточность охраны транспортных судов привела к тому, что они стали нести большие потери («PQ-13» потерял пять, «PQ-14» — один, «PQ-15» — три, a «PQ-16» — семь транспортов).

Наиболее трагичной оказалась судьба конвоя «PQ-17». В июле 1942 года в Исландии был сформирован самый крупный за годы войны транспортный конвой, в который входило 34 судна, в том числе два советских. В трюмах и на палубах размещалось 297 самолетов, 495 танков, 4246 грузовых автомашин и орудийных тягачей и другие грузы. Общая стоимость всех материалов и оружия составляла свыше 700 миллионов рублей. Внушительной была и охрана каравана. Его эскортировали 19 кораблей, в числе которых было шесть эсминцев. Для прикрытия с моря были выделены две большие группы кораблей, куда вошли семь крейсеров, авианосец «Викториос», линкоры «Дьюк ов Йорк» и «Вашингтон», большое количество эсминцев.

27 июня 1942 года суда конвоя «PQ-17» вышли из Хваль-фьорда, и большая часть из них взяла курс на Архангельск. 1 июля караван был обнаружен немецким самолетом-разведчиком, а 4 июля на море разыгралась трагедия. Налеты вражеских самолетов начались с самого утра. Первым погиб американский транспорт «Христофор Ньюпорт». Затем три торпедоносца атаковали советский танкер «Азербайджан», который вез льняное масло. Одна из торпед попала в судно. Советские моряки отказались покидать свой танкер и сумели спасти его. Когда экипаж «Азербайджана» отбил очередную атаку самолетов противника и стал догонять ушедший вперед конвой, случилось непонятное: каравану было приказано рассредоточиться и каждому судну добираться самостоятельно до портов назначения. Английский эскорт бросил караван на произвол судьбы. Беззащитные торговые суда стали легкой добычей фашистов. Потери были огромными. Погибли 153 моряка торгового флота, 24 транспорта, потеряно 430 танков, 210 самолетов, 3350 автомашин и тягачей…

О трагическом случае с конвоем «PQ-17» нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов сразу же доложил И. В. Сталину.

Не вызывал сомнения тот факт, что столь значительные потери были допущены по вине британского адмиралтейства и его первого лорда адмирала Дадли Паунда, который считал необходимость охраны конвоев «камнем на шее британского флота».

Адмирал Паунд не захотел рисковать своими крупными кораблями ради конвоя, шедшего в Советский Союз. Черчилль, вместо того чтобы объективно оценить случившееся, использовал трагедию конвоя «PQ-17» для прекращения отправки конвоев до наступления полярной ночи, о чем он 18 июля 1942 года написал И. В. Сталину.

23 июля 1942 года Верховный главнокомандующий направил британскому премьер-министру ответное письмо, в котором с присущей ему прямотой высказал свое отношение к этому решению: «Приказ Английского Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорта и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. <…> Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более серьезные потери…»

Участь конвоя «PQ-17» широко обсуждалась в советской и зарубежной печати. Английские авторы всячески пытались оправдать действия британского адмиралтейства. Но вот в 1968 году вышел обстоятельный труд Д. Ирвинга «Разгром конвоя PQ-17». Автор со знанием дела, на основе изучения архивных материалов описал трагедию «огненного конвоя». Адмирал Н. Г. Кузнецов дал обширную рецензию на работу английского историка, отметив, что, несмотря на некоторую субъективность авторских оценок, книга ценна тем, что в ней приводятся многие прежде засекреченные документы. В работе Ирвинга названа одна из причин разгрома «PQ-17». «Фактически операция по проведению этого конвоя превратилась в постановку ловушки для „Тирпица“ с приманкой, состоявшей из более чем тридцати тяжело нагруженных судов», — с горечью пишет автор. «Это весьма важное признание английского историка, — отмечает Н. Г. Кузнецов, — прямо разоблачающее неприглядную игру политических деятелей и высших военно-морских кругов».

О судьбах полярных конвоев, подвигах моряков, героизме спасателей многие советские люди узнали, прочитав замечательный роман В. С. Пикуля «Реквием конвою PQ-17».

Необходимо отметить, что моряки английского военного и торгового флотов, которые служили непосредственно на судах, выполняли свой долг мужественно и со знанием дела. Рассказы о их отваге адмирал Н. Г. Кузнецов неоднократно слышал в годы войны и от советских североморцев, и от командиров конвоев — старых британских «морских волков». Возглавлять конвой назначались наиболее опытные моряки. Им присваивалось временное звание «коммондор» — нечто среднее между капитаном 1-го ранга и контрадмиралом. Эти пожилые офицеры, несшие тяжелую службу, были достойны большего…

«Мне было понятно желание английских моряков, — пишет в своих военных мемуарах Н. Г. Кузнецов, — поделиться своими переживаниями и впечатлениями после тяжелого перехода в Мурманск или Архангельск. И я слушал их с интересом, отдавая должное этим людям, рисковавшим жизнью, чтобы доставить хоть немного нужного нам вооружения».

Пока в Москве и Лондоне велись переговоры, уходило драгоценное время. Только 7 сентября из Исландии вышел следующий конвой из 40 транспортов, в числе которых было шесть советских, и 31 корабль охранения. В английской зоне обеспечение охраны оказалось недостаточным, и конвой потерял 13 транспортов, а после встречи конвоя нашими эсминцами и авиацией был потерян всего один транспорт.

Английское командование оценило проводку конвоя «PQ-18» как успешную. 27 транспортов доставили в Архангельск 150 тысяч тонн военных грузов, столько же, сколько было доставлено за всю военную навигацию 1941 года.

При отражении воздушных атак экипажи кораблей британского эскорта и транспортов уничтожили более 40 самолетов противника. По два самолета сбили советские суда «Комилес», «Петровский», «Тбилиси». Около 20 немецких самолетов советская авиация уничтожила на аэродромах Норвегии. Успешно боролись с подводными лодками английские миноносцы и самолеты с авианосца. Они потопили четыре немецкие подводные лодки. Тем не менее, ссылаясь на большие потери в конвое «PQ-18», британское адмиралтейство вновь отказалось выделять корабли для эскортирования транспортных судов, следующих в Мурманск и Архангельск, до конца года. Поэтому по предложению советского командования были организованы переходы одиночных и прежде всего советских транспортов без охранения. Для прикрытия транспортов на переходе высылались советские эсминцы, тральщики и подводные лодки. К этому времени значительно усилились средства противовоздушной и противолодочной обороны, и потери конвоев стали сравнительно небольшими.

С октября 1942-го по февраль 1943 года из Исландии в СССР вышли десять союзных и три советских транспорта, в обратном направлении ушли 24 наших и три союзных. Из 40 судов, совершивших самостоятельный переход, погибло десять (шесть союзных и четыре советских).

Высадка десанта н Маньчжурии на реке Сунгари. Сентябрь 1945 г.

Наши воины на улицах города Маока (ныне — Холмск) на Южном Сахалине.

Морские разведчики в освобожденном маньчжурском

порту отдыхают после боя.

Справа (с идит): Герой Советского Союза В. Н. Леонов.

В походе на Северном флоте.

На капитанском мостике. 1946.

Семья спасала во всех неприятностях. С женой Верой Николаевной. 1941.

После первой опалы. Вице-адмирал Кузнецов — начальник управления военно-морских учебных заведений. Ленинград. 1948.

С женой и сыновьями. 1954.

Военно-морской министр вице-адмирал Н. Г. Кузнецов на сессии Верховного Совета СССР.

Москва. Кремль. 1952.

Министр принимает рапорт командира корабля. 1952.

Первая советская атомная подводная лодка К-3, построенная в 1954 году.

IН. Г. Кузнецов и Г. К. Жуков на похоронах И. В. Сталина. Март 1953 г.

Флагман советского Черноморского флота линкор «Новороссийск».

Пробоина в днише. Фото после подъема «Новороссийска» в 1957 г.

Первый секретарь ЦК Н. С. Хрущев с министром обороны Г. К. Жуковым и кулуарах XX съезда КПСС. Решение о снятии и разжаловании Н. Г. Кузнецова уже состоялось. Февраль 1956 г.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Адмирал Кузнецов"

Книги похожие на "Адмирал Кузнецов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов"

Отзывы читателей о книге "Адмирал Кузнецов", комментарии и мнения людей о произведении.