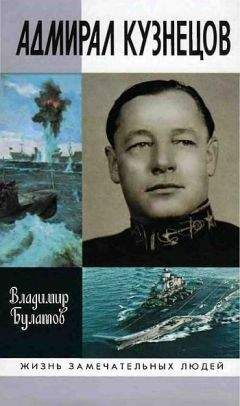

Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Адмирал Кузнецов"

Описание и краткое содержание "Адмирал Кузнецов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного архангельского историка В. Н. Булатова впервые в серии «ЖЗЛ» повествует о самом известном российском адмирале XX века — Николае Герасимовиче Кузнецове.

Он командовал крейсерами, был главным военно-морским советником в Испании, организовывая снабжение армии республики и спасая испанских детей-сирот. Командовал Тихоокеанским флотом. В 36 лет по воле Сталина возглавил обескровленный репрессиями военный флот страны, став первым Адмиралом Флота Советского Союза.

Кузнецову удалось подготовить флот к германскому нападению. 22 июня 1941 года только моряки встретили врага во всеоружии и с минимальными потерями. Блестяще руководя флотом во время войны, испытал опалу в 48-м и новую опалу и разжалование при Н. С. Хрущеве и Г. К. Жукове. Адмирал не сломался, хотя его талант оказался востребован далеко не полностью.

Лишь сегодня на базе огромного документального материала мы можем предложить читателю книгу-размышление о судьбе выдающегося отечественного флотоводца.

Татьяна Анатольевна Санакина, внимательно изучив метрические книги, обнаружила сведения о рождении «24 июля 1910 года сына Николая у крестьянина д. Медведки Герасима Федоровича Кузнецова и его жены Анны Ивановны, православных. Крещен 25 июля. Восприемник — той же деревни крестьянин Василий Иванович Кузнецов». Крестили священник Григорий Колмаков и псаломщик Александр Попов. А кто же этот третий Николай? На сегодняшний день сведениями о нем мы не располагаем.

Родители будущего флотоводца и адмирала нарекли в святом крещении третьего сына именем Николай в честь Николы Чудотворца или Морского, как иногда его зовут на Севере. Так случилось, что это богоугодное имя и определило судьбу Николая Кузнецова. Николай-угодник самый любимый святой на Архангельском Севере, который считался покровителем поморов, моряков, рыбаков и охотников. Этот небесный защитник был так популярен среди местного населения, что среди северян бытовала поговорка: «От Холмогор до Колы тридцать три Николы». И действительно, по всему побережью Белого моря стояли храмы и часовни в честь этого святого.

В метрических записях за 1900–1909 годы среди родившихся в Троицком приходе Устюжского уезда значится: Прокопий Герасимович Кузнецов, родился 24 июня 1907 года. Родители — Кузнецовы Герасим Федорович и Анна Ивановна; Дмитрий Герасимович Кузнецов, родился 22 октября 1908 года. Родители — Кузнецовы Герасим Сидорович (в отчестве ошибка. — В. Б.) и Анна Ивановна.

О дяде будущего флотоводца Павле Федоровиче мы узнаем из воспоминаний самого Николая Герасимовича. Архивист Т. А. Санакина обнаружила в метрических книгах Архангельска записи о рождении его детей: Николая, Елизаветы, Феодосии, Зои и Марии. Жену Павла Федоровича звали Александра Александровна, у них были еще дети: Нина и Леонид. Внучка Зои — Людмила Вадимовна в настоящее время живет и работает в Архангельске.

В мемуарах Н. Г. Кузнецова есть упоминания о его брате Савватий, который был тремя годами старше (родился 17 сентября 1901 года). Имя красноармейца караульной роты при Северо-Двинском губвоенкомате Савватия Кузнецова из деревни Медведки упоминается и в архивных документах. В послевоенное время Савватий Кузнецов работал председателем колхоза в Подмосковье. Умер он в 1960 году и похоронен рядом с матерью на Ваганьковском кладбище в Москве.

…Со временем деревня Медведки стала постепенно перемешаться из лесной низины на просторный холмистый берег реки Ухтомки. На горе начали один за другим возводиться добротные крестьянские дома. Изба Кузнецовых, построенная из огромных бревен еще дедом Николая Герасимовича, Федором Григорьевичем, простояла, вероятно, более пятидесяти лет. Она стала мала для разросшейся семьи. Когда Николаю шел пятый год, Кузнецовы перебрались в новый дом. «Отлично помню день переезда, — вспоминал Николай Герасимович. — По старому обычаю все двинулись к новому дому, неся с собой нехитрый скарб — кто что. Я нес помело и замыкал шествие. Мне сказали, что на помеле должен сидеть домовой, который всегда живет где-то под печкой и в день переезда последним покидает старое пепелище. Я ехал на длинном шесте, как на коне, не без робости, но и не без детской гордости…»

Архангельский Север — край бескрайних земель и лесов, родина свободолюбивых людей. Копыта монголо-татарских коней не топтали эту святую землю, здесь никогда не угасал огонь русской государственности и национальной культуры. Закаленный в постоянной борьбе с суровой природой, северный крестьянин никогда не гнул спину перед боярами и дворянами. Здесь никогда не было крепостного права в его законченной форме. Эти обстоятельства обусловили присущий северянам дух вольнолюбия, сознание своей независимости, утвердившееся еще со времен демократического Великого Новгорода. Здесь жили испокон века люди сильные, мужественные, предприимчивые и трудолюбивые.

Основой воспитания в крестьянских семьях был неустанный труд. Вновь обратимся к воспоминаниям адмирала о его детских годах: «Ходил я по грибы, ягоды. Особенно любил собирать рыжики — у нас их обычно солили на зиму целыми кадками. Мать часто поджаривала их с картошкой, притомив в русской печке. Я очень любил это кушанье. Из ягод больше всего собирали бруснику. На зиму ее тоже замачивали в большой кадке. Чтобы заполнить кадку до краев, потрудиться приходилось на совесть. Этой наукой овладевали все наши деревенские мальчишки задолго до школы». Места вокруг Медведок грибные. На зиму крестьяне в русской печке сушили белые грибы и красноголовики. До сих пор помимо рыжиков здесь заготовляют грузди, необычайно вкусные, в собственном соку — грибном желе. Крестьянские семьи запасали на зиму много картофеля и овощей: капусты, моркови, свеклы и репы.

Чтобы вырастить на северной земле хороший урожай, требовалось много труда и терпения. А если на большую семью, да чтобы на всю зиму хватило… Герасим Федорович часто болел и в поле работать не мог, поэтому Николай со старшим братом Савватием помогали матери, как могли, — и в домашнем хозяйстве, и на поле.

Большим трудовым праздником для мальчишек был сенокос. Все жители Медведок и окрестных деревень выезжали на летние работы. Мужчины снаряжали лошадей, точили косы-горбуши, женщины заготовляли продукты, пекли шаньги, пироги и рыбники. Девушки надевали на сенокос лучшие одежды, юноши брали с собой гармошки.

Заливные луга располагались за Малой Северной Двиной, туда на карбасах перевозили лошадей, сельхозинвентарь, котлы и всю необходимую утварь. На сенокосе было строгое разделение труда: мужчины косили, а женщины и девушки ворошили сено фаблями и собирали в копны. На долю мальчишек выпадало возить ароматное сено к стогам, которые вырастали, как огромные фибы, на всем обширном луговом пространстве. После ужина молодежь веселилась. Всю ночь играла гармонь, пели песни, водили хороводы. Утром вставали рано. Старики ворчали на юношей и девушек, которые, не выспавшись, с трудом поднимались на работу.

Любимое дело для многих поколений мальчишек — водить лошадей в ночное. Вечерами подростки собирались у костра и часами разговаривали. С офомным интересом слушали они и бесхитростные рассказы «о родном прошлом» своих дедов, которые также не уезжали в деревню и коротали с молодежью всю ночь у костра. Н. Г. Кузнецов вспоминал: «Они рассказывали легенды о нашем крае. Особенно интересны были сказы о Северной Двине, о Тотьме с ее храмами на берегах Сухоны, похожими на корабли с колокольнями — мачтами, плывущими по реке. Оттуда тотьменские мореходы и землепроходцы отправлялись на восток через студеные моря, добирались до берегов Америки. Они были среди тех, кто в 1741 году открывал Аляску, кто потом ставил первые избы в Калифорнии. Слушали мы и об Архангельске, куда приходили большие корабли и пароходы из других стран…

У меня от таких рассказов замирало сердце. Я поражался всему и мечтал повидать свет, далекие страны, но об этом я боялся сказать даже своим сверстникам. В ту пору каждый день приносил что-то новое, приоткрывая окошко в большой мир».

…В XVII веке только с Русского Севера, из Поморья, ушло в Сибирь свыше сорока процентов населения. Северяне несли в «новые землицы» навыки и опыт земледелия, ремесел, культуры и традиций. Это было поистине грандиозное и величественное событие мировой истории, а русские люди, прежде всего уроженцы Архангельского Севера, совершили великий географический подвиг, пройдя на кочах и на лодках, оленях и собаках свыше семи тысяч километров по арктическим морям, тайге и тундре, открыв всему миру такие крупнейшие сибирские реки, как Обь, Енисей, Лена, Колыма и Амур. Эта гигантская страна, в полтора раза превосходящая по размерам Европу, вошла в состав молодого Русского государства, а Россия с этого времени стала не только европейской, но и азиатской державой. С открытием и освоением Русской Аляски Россия вышла и на американский континент. Первый правитель Аляски, уроженец древнего северного города Каргополя А. А. Баранов, назвал столицу этой земли Ново-Архангельском в честь первого порта России — Архангельска.

Русский землепроходец, крестьянин, торговый человек всегда старался найти общий язык с местным населением, перенимая сибирские навыки охоты, рыбного промысла и в то же время обогащая аборигенов своей культурой в широком смысле слова. Одной из самых замечательных страниц освоения Сибири русским, прежде всего поморским, населением было создание им основ сибирского пашенного земледелия, превратившего позднее этот край в одну из основных житниц России. Несомненно, не меньшей была роль поморского крестьянина и ремесленника в развитии сибирских промыслов и ремесел. На своем гигантском пути первопроходцы оставляли зимовки, часовни, городки и, конечно, поклонные кресты. Не удержусь воспроизвести замечательные стихи архангельского автора В. И. Синицкого:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Адмирал Кузнецов"

Книги похожие на "Адмирал Кузнецов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Булатов - Адмирал Кузнецов"

Отзывы читателей о книге "Адмирал Кузнецов", комментарии и мнения людей о произведении.