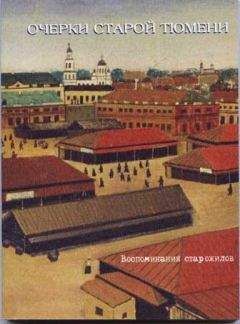

Лев Боярский - Очерки старой Тюмени

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Очерки старой Тюмени"

Описание и краткое содержание "Очерки старой Тюмени" читать бесплатно онлайн.

Тюмень: П.П.Ш, 2011

На основе музейных и архивных материалов Л. Боярский и др. подготовили к печати сборник «Очерки старой Тюмени», в который включены воспоминания «наивных историографов» — Николая Захваткина, Аркадия Иванова, Николая Калугина, Станислава Карнацевича и Алексея Улыбина.

Очерки опубликованы в 2011 году в тюменском издательстве «П.П.Ш.» на средства подписчиков.

*Из манускрипта В. В. Щастного «Воспоминания из газет 1917–1918 гг. и прочие заметки за 1959 год(а)». C. 86–88.

Этот обширный эклектический перечень особенно нагляден при сравнении с каталогами личных библиотек старых тюменских мемуаристов — купца Н. М. Чукмалдина или приказчика П. Ф. Кочнева[4]. Стилистика новой эпохи не в пример демократичнее: А. С. Улыбин, вероятно, вдохновлявшийся при написании своих «Заметок о Тюмени» сочинениями русских литераторов (его книжечка очень напоминает, и структурно, и тематически, одну из глав мемуарной книги Н. Д. Телешова)[5], конечно, писал проще.

*Пример параллельных мест.

Книги Н. Д. Телешова и А. С. Улыбина.

5) Структуры воспоминания. Тем, не менее, именно эти авторы явились тогда единственными продолжателями тюменской городской мемуарной традиции: мы вряд ли встретим что-то подобное в архивах тогдашних официальных тюменских интеллигентов, по большей части приезжих, не связанных прочными узами с пыльными длинными улицами городка на реке Туре. Структуру всех собранных в эту книгу наивных текстов задает известный со времен античности естественный мнемонический метод «loci», располагающий воспоминания в пространстве. Отвечая на вопрос «где какие были строения?» мемуарист приводит в порядок собственное прошлое, неотделимое от брэндмауэров, черных деревянных двухэтажных домиков, углов и перекрестков, грязных площадей и облупившихся белёных колоколен города Тюмени.

6) Вид города как автопортрет. Подобные виды города представляют собой автохарактеристику рассказчика: Тюмень как город детства «газетных мальчиков» обладает особой топографией, особыми местами памяти и узлами притяжения: инфантильные воспоминания о немудреных развлечениях соседствуют с тревожными и травматическими опытами насилия, им хорошо известны пронизывающие центр города овраги, публичные дома улицы Новой (ныне Профсоюзная), нравы купеческих лавок и тротуаров улицы Царской.

Однако, образы эти сглажены, согреты тем, что стоило бы назвать «тюменским светом», ведь это взгляд в милое прошлое. Тем более важно, что подобные мемориальные автопортреты старожилов оказались воплощены не только в манускриптах, но и, например, в живописи: многочисленные вечерние эскизы летних тюменских окраин оставлены А. П. Митинским, также выдающимся мемуаристом[6]. Последнего, впрочем, ни в коем случае нельзя назвать наивным художником. Более подходящий нам пример — А. Г. Галкин, механик 1890 г. р., который на пенсии, в конце 1950-х гг., увлекся рисованием. Работая в тюменском музее (именно Галкин в 1953 г. впервые починил стоявшие со времен гражданской войны часы на бывшем здании Городской Думы), он, вероятно, был близок упомянутому кругу самодеятельных краеведов, и, несомненно, разделял их «историографические» настроения. Два десятка его картин, которые хранятся теперь в тюменском музее, представляют собой сияющие пейзажи города Тюмени, выполненные по мотивам видовых открыток начала XX в. Живописный этот метод близок литературному методу остальных наших героев — яркие домики и небеса с полотен Галкина окрашены той же сюрреалистической нежной эмоцией, что и воспоминания Иванова, Улыбина, Калугина и Захваткина.

Судьба рукописей сложилась по-разному: это история пыли, желтых мятых бумажек, выцветших чернил, заботливо переплетенных неведомо кем ксерокопий. Мерцающий характер этих текстов — «что вы мне приносите всяких шизофреников?» — был явно не по нраву издателям советской закалки; только в последние годы некоторые из этих сочинений были опубликованы в специальных краеведческих изданиях. Мы лишь взяли на себя труд собрать их, поместить под одну обложку и преподнести читателю в удобном варианте. В этих мемуарах есть особенное историческое сонное чувство и тревога, которая всегда сопровождает жизнь городов.

NV.

Николай Захваткин

Детство и юность Марасана

Захваткин Николай Степанович (1903–1995).

Работник торговли, спортсмен-тяжелоатлет, спортивный судья. Служил во флоте матросом-электриком на канонерской лодке «Троцкий», с 1928 по 1938 г. — сотрудник ОГПУ-НКВД, принимал участие в репрессиях. В 1938 г. уволен из органов и исключён из партии. Был директором ресторана станции Тюмень, в 1958–1965 гг., вплоть до ухода на пенсию, директор гастронома. Трижды вступал в партию (РСДРП, ВКП(б), КПРФ), дважды был исключён из ВКП(б) и КПСС (1938 г., 1958 г., в КПСС больше не вступал).

Отец Марасана Степан вырос в сиротстве — без отца. Мать его работала няней у господ. Степанушко — так называла его мать, находился в чужих людях, кормился тем, что приносила его мать: остатки с господского стола, что постоянно выбрасывалось для рогатого скота и собакам.

На такое житье никто не жаловался. Степан был и рос крепким, здоровым парнишком. Мать возлагала на него большие надежды в будущей жизни. Степан не обременял свою мать и квартиросдатчика, которому отводился угол на кухне или на сеновале.

Когда Степан подрос до 11 лет, мать его отдала в «мальчики» на завод, который вырабатывал прокатное листовое железо. Что бы дать окрепнуть и втянуться в физический труд сына, она переехала на местожительство в Белохолунидинский завод, а когда уже вырос Степан, стала его сбивать на женитьбу. Он был неграмотным, даже не мог расписаться своей фамилией. Настояние матери о женитьбе, Степан воспринял, как положено. Ему было уже 20 лет. Порекомендовали Степану в жены девушку Александру, выросшую в большой рабочей семье тоже не грамотную. На сбережения матери Степану был выстроен деревянный дом, состоявший из одной комнаты и богатейших полатей. На этих полатях в последствии размещалась семья пять человек, а на русской печи спали родители. На военную службу Степана не брали, как единственного сына у матери. Дали ему белый билет, поэтому его и называли «Белобилетник».

Из мальчиков Степан добился до мастера по прокату железа. Весной и летом железо грузили в барки и водой сплавляли по реке Белая Холунда в центр Вятской Губернии. Не раз и не два Степан рассказывал своей семье о тяжелой жизни. Работа была горячая, на лапти надевались деревянные колодки чтобы не сжечь ноги. Лицо Степана было от постоянного огненного железа в коростах. Только природная сила, да семья оставляла Степана уравновешенным, Он не пытался куда-то уехать или сменить работу. Семья подрастала и их надо было кормить и учить. Испытывая свою неграмотность, он принимал меры, чтобы закончили его дети 2-х классную церковно-приходскую школу. — Старший его сын Павел закончил эту школу с похвальным листом, дочь Александра проучилась три года и ее отдали в прислуги, Михаил учился в 4 классе, обладал хорошими способностями и Николай учился в. 3 классе. Все, кто учился нуждались в одежде, обуви и питании.

Марасан Николай пошел в школу в матерчатых старых башмаках в резинку. Только тряпье, намотанное на ноги спасали от обмораживания и простуды.

В 1910 году завод был закрыт. Всех рабочих рассчитали и они стали разъезжаться по заводам Урала: в Надежединск, Горноблагодатск, Чусовской и др.

Степан долго советовался со своей Александрой о поездке на заработки. Разговор был в слух, со всей сердечностью и глубокими переживаниями.

Только одно было ясно, что Степан едет и с собой берет 15-летнего Павла. Настало время отъезда, верней ухода пешком до ст. Слободское.

Степан обещал писать, как устроится на работу и куда пристроит к делу Павла.

Зная, что никаких сбережений и запасов не оставалось, он обещал с первого заработка выслать, чтобы не умереть от голода оставшимся.

Шли месяцы, а денег не поступало и писем. Чтобы облегчить Существование, мать взяла с собой Николая, и пошла с ним по деревням собирать милостыню. Таких нищих было настолько много, что в некоторых домах отвечали: «бог подаст», «много вас тут ходит».

Только из сожаления к Николаю, одетого в лохмотья кусочки находились для подаяния. До получения денег и письма мать с Николаем обошла все деревни находящиеся вблизи завода.

Так жила семья Марасана, а вернее прозябала. Когда ложились спать без куска хлеба. Мать, скорбя за всех успокаивала голодных детей вот приедет отец и Павлик, привезут денег и мы купим муки и наедимся досыта. Эта семья питалась в основном картошкой, грибами и подаяниями.

На третьем году школьной учебы Николай Марасан хорошо писал, читал и на удивление товарищей и домашних хорошо учился на уроке «Закона божьего». «Чесослов», где были напечатаны кондаки тропари, по которому учились. Ннколай знал на изусть. Славянский титл переводился на разговорную речь хорошо.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Очерки старой Тюмени"

Книги похожие на "Очерки старой Тюмени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Боярский - Очерки старой Тюмени"

Отзывы читателей о книге "Очерки старой Тюмени", комментарии и мнения людей о произведении.